机器人的诞生与人的神化——纪念《罗素姆万能机器人》和“机器人”概念诞生100周年

科普创作

林歆

2020-09-17 08:39

[主持人的话]

机器人不仅是机械设计的产物,它的历史也不仅是机械史,因为它首先存在并活跃于人类想象中。人文领域的机器人现象当然不止于阿西莫夫的“机器人三定律”或者银幕上的“终结者”形象。本期机器人研究小辑分别选取了古代和当代机器人叙事的开端代表作,以展现机器人人文的历史维度和丰富画面。

《机器人的诞生与人的神化——纪念<罗素姆万能机器人>和“机器人”概念诞生100周年》解读了捷克作家恰佩克的剧作《罗素姆万能机器人》(Rossumovi Univerzální Roboti)。这部剧创作于1920年,这意味着源于此剧的“robot”概念和当代机器人叙事也大致有近百年历史。本文作者发挥了外语优势,主要基于在国内学界不容易读到或读懂的国外文献,对《罗素姆万能机器人》进行了少有的细读,是对剧作百年历史不错的纪念。

机器人在成为技术现实之前,就早已在人们的想象、传说、哲思与文学叙事中浸淫已久。有些是与人迥异的自动机器,但也有些是对人的高度模仿。青铜巨人塔罗斯就属于后者。《塔罗斯:历史上最早的机器人?——古希腊传说与史诗中的塔罗斯一瞥》基于古希腊的传说和史诗,使用希腊语的资料,也借鉴了其他最新研究成果,勾绘出了塔罗斯形象的轮廓,可为今后更细致和深入的研究提供素材。

——主持人广东外语外贸大学副教授程林

一、百年前的设想

捷克著名作家卡雷尔·恰佩克(Karel Čapek)于1920年在其戏剧《罗素姆万能机器人》中首次使用“机器人”(robot)一词。一百年间,随着科技与科幻文学的不断发展,机器人在人们心目中的形象早已发生翻天覆地的变化,但这部科幻伦理剧不仅没有因此而过时,还为现代科技发展提供了伦理价值导向。

图1 《罗素姆万能机器人》英文版剧本[双日出版社(Doubleday),1923年]

尤瓦尔·赫拉利(Yuval Noah Harari)在《未来简史》(Homo Deus: A Brief History of Tomorrow)中指出,人类很可能正从智人(Homo sapiens)转变为“神人”(Homo deus),即人类通过生物工程、半机械人工程、非有机生物工程,逐渐消除自然界的物理限制,从而获得“神性”,这种物理范畴的神化挑战了人文主义的根基。而在一个世纪前,恰佩克曾设想人在精神范畴的神化,即人类发展科技时不仅不应抛弃人文主义,还应使人文主义精神永世长存。

笔者认为,恰佩克的设想是基于他对人与科技关系的两点重要反思:首先,科技的重大突破可能会导致世界异化(world alienation);其次,科技在带来物质极大满足的同时,可能会导致人丧失复数性(plurality)。这两点不仅导致人类无法获得物理意义上的长存,还使其面临灭顶之灾。在《罗素姆万能机器人》一剧中,机器人的发明,即科技的重大突破,成为了世界异化和人类复数性丧失的导火索。一个小插曲使机器人获得意识,而当人类快被机器人赶尽杀绝时,人文主义精神竟在机器人中萌芽。这一结局既让人痛心,因人类已被物理消灭;又使人幸福,因人文精神作为人的本质得以传承,人创造了新世界,化作了神。这个故事既有对现代性的批判,也有对科技发展的启示。

本文先简要介绍恰佩克的创作背景,再对科幻文学史中最早出现的“机器人”概念进行解读,并在此基础上,对恰佩克的两点反思展开论述,最后阐明恰佩克所设想的神化的本质。在“机器人”概念提出一百周年之际,笔者希望本文能为学界机器人伦理相关研究带来启发。

二、恰佩克与现代性

有学者指出,童年恰佩克所生活的时代也是奥匈帝国处于帝国主义顶峰的时代,这深刻影响了其写作风格。即使恰佩克的写作生涯始于第一次世界大战后,但由于他特殊的童年经历,加上彼时捷克斯洛伐克仍延续着奥匈帝国解体前的道德遗风,他的作品也极少体现帝国分裂前后捷克社会生活的转变[1]。

伦敦大学捷克文学专家平森特(R. Pynsent)认为:“恰佩克之所以如此反感现代科技、政府治理与经济制度,是因为19世纪传统、稳固、墨守成规的老欧洲在他的内心留下了难以磨灭的印记。”他还指出,恰佩克“谴责一切现代的社会组织”[2]。恰佩克对现代性的谴责和对工具理性的质疑是出于对人类命运的担忧。现代性虽使物质极大丰富,但也使人沦为工具的奴隶,许多生活领域出现了汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)在《人的境况》(The Human Condition)中讨论的工作的劳动化与人的复数性丧失两种现象,20世纪初福特汽车生产流水线就是一个例子。

但是,恰佩克并不认为人类唯有摈弃数千年文明、回归采集狩猎社群,才有望摆脱以上困境。恰佩克的英文译者科姆拉达(N. Comrada)称,恰佩克曾在1934年对首位获诺贝尔奖的女科学家玛丽·居里表达了崇敬之情,并表示,他担忧的不是“人们已无法停止技术研发”,而是“无法应对随之产生的不良后果”[3]。

有学者指出,恰佩克受到以威廉·詹姆斯(William James)为代表的美国实用主义哲学观的影响,他在1910年后一直向捷克文化圈传播此种哲学观点[4]。这不仅解释了为何恰佩克对待现代科技的态度时而批判,时而暧昧,还解释了为何《罗素姆万能机器人》尽管充满反乌托邦意味,却仍被恰佩克定义为喜剧[5]296-305。从实用主义的角度来看,在评判现代性、现代科技时,应从人的感受、尊严和价值出发。如果科技作为工具能使人更有尊严地活着,更自由地发展,那么科技就是正面的;如果科技束缚了人性,那么科技就是负面的。而《罗素姆万能机器人》之所以是喜剧,是因为剧中的人类即使面临灭顶之灾,却仍能将错就错地把人类最珍贵的精神传递到另一形体上,从而被“新人类”奉为神。但无论如何这都是一部人类永远不愿其成真的喜剧。

三、“机器人”概念的诞生

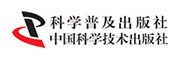

在西方科幻文学史上,是恰佩克在《罗素姆万能机器人》中首次引入“机器人”(robot)的概念。该词本义接近于“人造人”(与“神造人”形成对比),经英文译介后,其词义早已脱离文本。当我们讨论百年前的“机器人”时,会发现它既非机械化的人,亦非人形的机器,更非寻常的科技产品(如扫地机器人),而是人类科技突跃的象征。与18世纪欧洲的各类观赏钟表、自动机械人偶不同,罗素姆的机器人更像神创论中由超自然永恒精神力量注入自然物质后产生的人。恰佩克曾强调他不希望“机器人”被套用到由机械构成的“机械人”身上[5]296–305。恰佩克从没有也不打算对这种机器人的技术可行性展开讨论,仅将其归因于理性。因此,当《罗素姆万能机器人》1921年在布拉格、1922年在纽约演出时,机器人的打扮与大工厂里的工人无异(见图2),直到1924年在巴黎演出时,机器人的打扮才体现了未来主义美学[6]。

回归剧作,罗素姆万能机器人公司坐落于孤岛之上,偌大的工厂中仅有以多明为首的六名人类高管。第一幕中,总统之女海伦前来工厂为机器人们争取人权。这些机器人可谓最理想的劳动者,它们无欲无求,人权对它们而言简直是无稽之谈。机器人的外观让海伦心生怜悯,它们实在太像人了,仿佛上帝同时造了两群人,一群人拥有灵魂,另一群人则虚有其表。

图2 《罗素姆万能机器人》1921年在布拉格演出时的舞台剧照

恰佩克笔下的机器人在外观上与人如此相似,是因为它们本来就被设定为“低配版”的人或生物工程的产品。在恰佩克的年代,基因领域仍是一片空白,因此剧中机器人的制造过程更接近于福特汽车装配流程,我们只需把汽车配件想象成人工培养的肢体与器官。剧中,根据多明的阐述,1920年,生理学家老罗素姆(Rossum)来到岛上做研究,意外发现了一种类似原生质的特殊物质。1932年(恰逢哥伦布发现美洲440周年),他在合成该物质后,掌握了创造任意生物的能力。但老罗素姆只对造人感兴趣,他先造出人体部位,再把它们拼成像人一样的“生物”。多明向海伦解释道:“……他想用科学的力量将上帝赶下神坛。他是一个可怕的物质主义者……他这么做,其实是为了证明人已经不需要上帝了,因此他决心造出一个像你我一样的人……”[7]9-10确实,老罗素姆造人的方式与世界各地创世神话中造人的方式如出一辙。虽然他成功造出拥有人类结构的生物,甚至细微到连对它而言实属多余的生殖器也制造出来了,但它仅存活三天便夭折了。老罗素姆失败后,其侄子小罗素姆闻讯赶来。他和老罗素姆大不相同,根本不关心神存在与否,更不会想着要取代神。他从现代工程学的角度出发,摒弃造人空想,对人类的生理结构进行了优化。他认为“人会感到开心,会弹钢琴,还会享受散步,但其实这些能力一点用处也没有”[7]10,需求最少的工人才是最优秀的工人。

小罗素姆在制造机器人时,其实是对人体生理结构进行了工程学简化,剔除对提高生产率无益的“灵魂”,只保留理想劳动者的生物基础,而老罗素姆合成的“类原生质”是其培养原料。归根结底,老罗素姆和小罗素姆的目的都是造人,只是小罗素姆认为人不应该抢了神的工作,只需用神提供的工具使自己幸福即可。殊不知,他所信奉的工具理性能够给予人的只是短暂的幸福,而不是实现个人自由发展的长久幸福,而且这还造就了一种隐形的现代无产阶级。

从老罗素姆造机器人的初衷来看,“robot”一词最初的含义为“人造人”,但小罗素姆却使“robot”添上了一层“奴隶”的含义。从词源学来看,“robot”源自捷克语单词“robota”,含义为农奴制时代的劳役。有学者指出,“它(即‘robot’)翻译成中文似乎更应该是‘机器工’或‘机器奴’,而非‘机器人’——即便是‘人形机器’的译法都比‘机器人’更接近‘robot’一词的词源本义。”[8]22这一观点是基于对整个机器人文化史的观察。如果仅具体观察《罗素姆的万能机器人》中的“robot”一词,笔者认为,更符合词源和文本的译法是“人造奴”。“人造”与“神造”的对立是恰佩克缔造此词的初衷,而“人”到“奴”的转变则揭示了机器人的属性发生了从先进生产资料到隐形的无产阶级的转变。当然,当今机器人学话语体系已不容许我们摒弃“机器人”的译法,而且从认知语言学的角度来看,“机器人”只是“人造人(奴)”的转喻(metonymy),即用“机械构造”来借代一切可能的构造方式(包括生物工程构造),用“人形”借代一切可能的形态(如扫地机器人长得并不像人)。

同样地,许多欧洲语言中的“robot”一词亦由英文转译,其母语者一般不会将“robot”与捷克语的“robota”联想到一起。但理清“robot”与波西米亚地区农奴制的关系,有助对上文中隐形无产阶级的理解。波西米亚地区的农奴制直到1848年欧洲革命(即“人民之春”)后才被正式废除。在恰佩克的年代,相较欧洲其他国家的同类阶层,捷克农民阶层拥有较自由的政治权。1899年捷克农民党(Česká strana agrární)成立,该党甚至在1907年和1911年选举中分别获得28和36个席位,1914年该党已有9万多名党员[9]。这一史实表明,“机器人”是走向自由道路的无产阶级劳动者的象征。

值得一提的是恰佩克本想将剧中人造人形象命名为“labor”(源自拉丁词“labor”,意为劳动),但他担心此词太过书面化,于是,他采纳了哥哥尤瑟夫·恰佩克的提议,即“robot”。该词直接源于捷克语的“robota”,即上文所说的农奴制劳役。该词的派生词有:“robotit”(累死累活地干;服劳役),“robotník”(徭役制的农奴;劳工)和“robotovat”(服劳役)。这些捷克语词均源自古教会斯拉夫语“rabota”(苦役)、“rabu”(奴隶)。有趣的是,“robota”一词仅在捷克语中表示神圣罗马帝国、哈布斯堡王朝和后来奥匈帝国统治下的农奴制劳役,而在其他斯拉夫语中,“robota”指广义的劳动。捷克语“robota”劳役的含义也传入匈牙利和德国的某些地区,这在匈牙利语词“robot”和德语巴伐利亚方言词“Robath”中有所体现(均有劳役之义)。

总而言之,无论是“人造人”还是“人造奴”,恰佩克讲述的是崇尚工具理性的人类企图充当上帝,炮制人造生命,通过此途径摆脱劳动,从而神化的故事。

四、世界异化

“罗素姆”(Rossum)在捷克语里有理性(rozum)的含义。捷克作家伊凡·克里玛(IvanKlima)指出,从老罗素姆到小罗素姆的转变,其实也是从启蒙运动时期充满普罗米修斯式热情的自然科学家向现代以效用为导向的工程师的转变[10],即从旧理性转向新理性。老罗素姆,即旧理性,代表的是恰佩克童年时代的工艺人、科学家、艺术家。在福特式标准化大生产之前,他们所制造的工具凝结着每个个体不同于动物的复数性,建立了一个独立于自然世界的、持续存在的人的世界,这些工具具有世界性(worldliness)。工具的产生源自劳动的需求,同时它又独立于劳动本身,他们是阿伦特说的工作的人(HomoFaber)。小罗素姆则是现代性下的新理性的代表,即马克斯·韦伯所说的工具理性,它强调有用才是真理,一切与达到既定(生产)目标无关的非理性因素都应被剔除。然而,在追求效率和再生产的过程中,工具理性由解放人类苦役的工具摇身一变成为统治人类的工具。自19世纪起,工业革命和科技革命迅猛发展,物质利益不断膨胀,人也逐渐进入异化状态。

在哥伦布意外发现美洲440年后,老罗素姆也意外发现了“原生质”,可见恰佩克故意把两者进行类比。阿伦特在《人的境况》中阐述了世界异化的概念,即人逃离地球进入宇宙和逃离世界返回自我的双重过程,它包括内外两个维度。她认为,发现美洲大陆、路德宗教改革、伽利略发明望远镜是世界异化的三个标志性事件,其中科技发展是世界异化的重要推力,并导致了世界异化的辩证转换[11]248-256。美洲大陆对于旧世界来说是凭空出现的“金矿”,而万能机器人的发明则代表着科技在短期内的突飞猛进。能取代人类劳动、中断人类与世界唯一联结的机器人,也就充当了世界异化的导火索。恰佩克所描绘的人类,就好比美国电影《机器人瓦力》(WALL · E)中乘坐大型宇宙飞船遨游星际的未来人类,船上充足的物资把乘客养成了大胖子,他们看似在寻觅另一个地球,实则世世代代在太空漫无目的地漂流。由于人类因工作而形成的世界性早已达成最大化,这些太空移民只需依附于人造的世界(飞船)即可,何必寻找第二个地球呢?此即世界异化。

阿伦特认为,面对日益严重的世界异化,唯有采取积极生活的方式,即走向公共领域的、政治性的行动,才能消解世界异化和地球异化。因为行动就是人的一种创造奇迹的能力,行动是新人的出生和新的开始[11]248-256。世界异化是科技突进的结果,这种突进往往能为人类带来极大的物质丰富,在恰佩克的剧中,人类甚至不再需要劳动。劳动力的解放似乎意味着人类能释放内心,从而使得人的自由达到最大化,然而可惜的是,这部机器人剧里的世界并非乌托邦。

五、人复数性的丧失

世界异化的一个副产品便是人复数性的丧失,而更讽刺的是,人对此全然不知。复数性是人与动物最根本的区别。在阿伦特看来,动物与本能的人都是劳动物(Animal Laborans),两者都必须承受生命的重担,被生命基本需要的必然性所奴役。此外,人还是工作的人(Homo Faber)和政治动物(Zoon Politikon),这两种境况是决定人的复数性的关键。在恰佩克描述的世界里,人类得益于机器人,在短时间内摆脱了生命的重担,即摆脱了劳动物境况,殊不知,独立于自然世界的人的世界也逐渐消失。人与人间的差异逐渐被抹去,变得像动物一样难分彼此。然而,比起建立人的世界和采取积极的生活方式,人类更愿意维持着衣食无忧的永恒状态,人复数性因此而丧失。复数性的丧失,使得人们不再追求人口增长,因为无论人口多寡,无论是否有新人出生,都不会对人类的永恒(脱离世界)状态有任何影响。此时的人类已经迈出了神化的第一步。

图3 《罗素姆万能机器人》2017年在英国国家青年剧院演出时的舞台剧照

人复数性的丧失,在剧中得到多处体现。总经理多明(Domin)的名字源于拉丁语的“dominus”,意为主人,引申为上帝①。他在剧中的任务是制止所有想采取行动的人。阿伦特认为,行动是人特有的一种开端启新的能力,它存在于复数的人之间,和言语一同构成人类的公共领域。在第一幕中,海伦在表示造访意图时,多次被多明打断,多明如同一位先知准确预测了海伦要说的每一句话。第一幕尾声,多明擅自代表全体管理人员,依仗总经理的身份与海伦完婚。第三幕中,多明一直阻挠海伦获取关于人类停止生育的消息。在多明的领导下,每个人都逐渐失去了复数性,他继承了小罗素姆的衣钵,其所作所为只为追求物质最大化、劳动最小化,使人类进入永恒不变的状态的同时,也将人类推向悬崖的边缘。

在多明的掌控下,分管各部的管理人几乎毫无启新能力,在机器人叛变时,即使能做出行动,也往往让人难堪与无奈。如在第三幕中,当机器人即将越过电栅栏时,财务主管布斯曼竟想核算公司多年的利润。而总工程师和技术员法布里尽管掌握着小罗素姆研发机器人的方法,但让人无奈的是,他作为公司唯一的工程师,竟然从没想过要记住配方,导致在海伦烧毁文件后,公司失去了与机器人谈判的最后筹码。法布里代表的是现代性下失去工匠精神、沦为工具奴隶的人。

上述三位机器人公司高管与盖尔、哈勒迈尔和阿尔奎斯特一同构成微型的男性社会,他们就像古希腊城邦自由自在的男性公民,支配大量财富与时间,共同统治着机器人,无须参与苦役,有个人自由发展所需的一切条件。但拥有这些条件并不能挽回他们的复数性,海伦一开始与除多明以外的五个人聊天时,甚至一度误以为他们是机器人,可见他们已在世界异化的进程中变得与机器人无异。

无独有偶,剧中的海伦犹如古希腊引发特洛伊战争的海伦,预示着这个无生育能力、无法接受任何启新事物、缺乏复数性的男性微型社会将迎来一名行动者。在第一幕尾声,海伦接受多明的求婚,但并非出于对多明的爱慕(两人素未谋面),而是出于对机器人的同情。她认为,如果人的劳动是上帝把亚当和夏娃逐出伊甸园时附带的惩罚,那替人劳动的机器人是对神的亵渎。如果机器人承担了人类的全部劳动,那么机器人理应与劳动的人一样,获得相应的权利。上文提到,机器人并无灵魂,那如果有办法能让机器人获得灵魂,是否就能赋予机器人权利呢?海伦的想法打动了生理实验部门的主管盖尔,后者研究出能让机器人拥有感知与情感的方法(恰佩克没有透露其细节),殊不知,当机器人拥有感情后,它们要求的不仅是权利,更是自由。于是,机器人最终像1848年“人民之春”的农奴一样走上了革命的道路。

零生育危机是全剧最重要的转折。上文提到,复数性的丧失,使得人口增长失去意义。与动物不同的是,现代人早已具备控制生育的能力,这更使得生育成为人一种自主启新的能力,属于阿伦特所说的行动的范畴。生育赋予公共领域既熟悉又陌生、既 潜藏风险又充满机遇的新个体。人的生育不同于上帝造人,生育是行动,而造人是上帝带有目的性的、遵循蓝图的工作。亚当和夏娃被神逐出伊甸园后,人类才开启自主生育的时代。对于海伦来说,人完全放弃生育能力,等同于放弃挽救复数性的最后机会(虽在世者不再启新,但新生儿仍有无限潜能),从而重返伊甸园。因此,零生育危机可谓人复数性丧失的极端案例。这些机器人叛军有了感情后,也想繁衍后代,但生产机器人的唯一方法被法布里掌握着,海伦却偷偷将文件烧毁,而法布里没能回忆起配方,这一连串事件最终将人类送上断头台。海伦的逻辑很简单:神在造人后,对人而言,神是永恒的存在,那么人在造机器人并赋予它们人性后,亦可化作神,即化作永恒的存在。

六、新的神

随着戏剧进入尾声,在人类毫无希望之时,恰佩克为这部看似无法挽回的悲剧赋予了喜剧的圆满结局——人在被消灭后,却成为了新的神。

在机器人叛变中,除了建筑师阿尔奎斯特,所有人都无一幸免,但只因机器人认为他曾像机器人一样用双手在工地里劳动。阿尔奎斯特虽然大难不死,但他必须在机器人监视下重构制造机器人的方法。最后,阿尔奎斯特偶然发现了机器人普利姆斯(Primus,意为“初代”)和机器人海伦(盖尔生前造的有意识的机器人)之间竟然擦出了爱情的火花。为了验证这一猜测,阿尔奎斯特假装要把他们送进解剖室,这两个机器人竟愿意为了对方而舍生忘死。他们与其他有意识的机器人最大的区别在于,比起自己要承受的痛苦,他们俩更惧怕对方要承受痛苦:

普利姆斯:海伦,你别进去!

海伦:如果你进去,我不进去,我就不想活了。

普利姆斯:(握着她的手)我绝不允许!(向阿尔奎斯特)人类,你不能杀了我们两个!

阿尔奎斯特:为什么?

普利姆斯:我们……我们……属于彼此。

阿尔奎斯特:(热泪盈眶)走吧,亚当,走吧,夏娃。这个世界属于你们。[7]78

如果我们认同《自私的基因》(The Selfish Gene)所提出的观点,那么这部剧的确可以被看作喜剧,因为人类成功地把文明信息通过机器人永远传递下去。既然人类已无启新能力(停止生育),那拥有灵魂的机器人岂不是人类最佳的继承者?直至剧终,我们仍不知道这些获得意识和灵魂的机器人能否继续繁衍下去,但是普利姆斯和海伦爱情的萌芽,暗示着他们已经完成了由机器人向人的转变,老罗素姆的遗愿也因此实现, 人真的取代了神。阿尔奎斯特将他们比作亚当和夏娃,似乎认定他们就是闪耀着人性光辉的新人类,他们也许在今后会为人类(新神)书写神谕与赞歌。而阿尔奎斯特作为旧人类最后的幸存者,目睹了人类的神化,他将满怀希望,继续用人的智慧创造独立于自然的世界,研究出机器人繁衍的方法,直至生命终结。正如恰佩克本人所说的,人类科技发展的历史车轮已经势不可挡,但是对现代科技的小心谨慎乃至无力抗议,不是要让每个人都成为悲观主义者,而是应该对人性抱有希望,相信人与人、人与万物之间的情感不会因科技而幻灭。

图4 《罗素姆万能机器人》1928年演出时的舞台照

总而言之,赫拉利在《未来简史》中所说的“神人”与恰佩克所设想的人的神化虽然都以高度发展的科技为前提,但其本质是截然不同的。前者指的是人类能凭借科技打破各种所谓神设计的物理限制,扯下人性的神秘面纱,把人类的感觉、感情、意识视为虽复杂,但可操控和篡改的生物算法。这是对人文主义的挑战,因为当人们真正掌握了人性的设计图后,人性就会失去光辉,大多数人类个体都会失去其独特的复数性,沦为可有可无的工具。而后者指的是人文主义精神的永世长存,恰佩克认为科技的发展非但不能脱离人文主义,还应服务于人文主义。即使人类已被物理方法消灭,只要人类信奉的人文主义尚在,人类就可以作为一种永恒价值而存在。恰佩克在剧作尾声呼应了《圣经》的《创世纪》,似乎在暗示人类可能就是某个已灭绝了的科技文明的产物和永恒的人文主义价值的结合体。当然,对人文主义精神的珍视,应该贯穿于科技发展的始终,毕竟如同剧作尾声的豪赌并不是每一次都能成功,而且,对于阿尔奎斯特来说,这也是个迟到的幸福。

七、余论

《罗素姆万能机器人》这部作品的意义不仅在于它让“robot”一词进入大众视野,还在于它对后世科幻作品,甚至机器人学产生的影响。阿西莫夫(Isaac Asimov)在《我,机器人》(I, Robot)中提出的机器人三定律是为了保证机器人能造福人类,永远不踏上反抗之路。而我国也在2014年创立“恰佩克奖”(The Capek Prize),目前该奖项已是中国机器人行业最具公信力和影响力的奖项。

当以大数据、人工智能为代表的科学技术发展日益成熟时,恰佩克百年前的科幻设想也许能让我们仔细思考前进的方向。科技飞跃造成世界异化的现象在科技发展史上并不鲜见。在恰佩克的年代,互联网是难以想象的事物,但现代的互联网世界就是世界异化的例子。此外,人类社会也正在经历复数性的丧失。有迹象表明,科技迅猛发展带来物质的极大满足,不仅没有让人变得更具创新能力和更积极地参与到公共领域,反而使得人与人趋同,让人在行动上变得消极。人类科技也正在逐一实现世界各宗教中神所拥有的超能力。实际上,人类发展科技,无论是有心还是无意,都在逐渐把神赶下神坛。当然这是一个漫长的过程,老罗素姆的一项意外发现使得人类从劳动中解放,而百年后的今天,人类社会的许多劳动领域也已被机器人所取代,我们也只能衷心希望罗素姆机器人公司的悲剧不会假戏成真。

作者简介

林歆,广东外语外贸大学西方语言文化学院波兰语教师。主要兴趣为中东欧文学、认知语言学等领域。

参考文献

[1] Jan Čulík. Karel Čapek(1890—1938): A Writer for Our Times[J]. Russian Literature,2015,LXXVII(I),p. 7.

[2] Robert Pynsent. Karel Čapek a nostalgie[C]. In. Karel Čapek 1988(Slavica Pragensia XXXIII), ed. L. Patera-D. Moldanová,1989,pp. 187-201.

[3] Norma Comrada. Čapek on Science,Progress and Responsibility[J]. Czechoslovak and Central European Journal, 1990,10(1),pp. 66-68.

[4] Dorothea Uhle. Karel Čapek a americký pragmatismus[J]. Zpravodaj společnosti bratříČapků,2005,44,pp. 5-6.

[5] Karel Čapek. R. U. R.[C]. In:Divadelníkem proti svévůli. Recenze,stati,kresby,fotografie,ed. M. Halí k,Praha: Orbis,1968,pp. 296-305.

[6] Jana Horáková. From Golem To Cyborg:A Note on the Cultural Evolution of The Concept of Robots[J]. Human Affairs,2006,1,pp. 83-98.

[7] Karel Čapek. Rossum’s Universal Robots[M]. London:Gollancz:The Orion Publishing Group,2013.

[8] 程林 . 中国机器人伦理初探:一个跨文化的视角 [J]. 比较文学与跨文化研究,2019(1):22.

[9] Jaroslav Rokoský. Agrá rnístrana[C]. In:Politickéstrany. Vývoj politických stran a hnutív českých zemích a Československu 1861—2004. I díl. Období1861—1938,ed. J. Malí ř-P. Marek,Brno:Doplněk,2005,pp. 413441.

[10] Ivan Klima. Karel Čapek:Life and Work[M]. Northhaven,CT:Catbird Press,2002.

[11] Hannah Arendt. The Human Condition[M]. 2nd ed. Chicago,IL:University of Chicago Press,1998.

①捷克作家克里玛曾指出剧中每个人物名字的含义:布斯曼(Busman)意为商人(英语businessman),可能是一个犹太姓;法布里(Fabry)意为制造、建造(法语fabrique);盖尔(Gall)取自古希腊名医加仑(Galen);哈勒迈尔(Hallemeier)意为市场大厅管理者(德语);阿尔奎斯特(Alquist)意为某人(拉丁语aliquis)或最受青睐的(西班牙语elquisto)。