石油科普图书创作与传播百年时间线

科普创作评论

闫建文 葛稚新 王瑞 王长会 张朝军

2025-03-15 17:14

石油是现代工业的血液,也是让人类文明快速进步,让生产力实现跨越式发展的重要资源。1859年,美国宾夕法尼亚州成功钻探世界上第一口油井,开启了现代石油工业,彻底改变了人类的能源格局,让世界工业文明进入了新的时代。20世纪初,美孚石油公司在中国油气勘探无果,认为中国海相地层缺乏,是“贫油”国家。20世纪30年代,独山子和老君庙两个油田被找到,拉开了中国陆相找油的序幕。1941年,潘钟祥正式提出“陆相地层生油”观点[1],打破了只有海相才能找到石油的“魔咒”。陆相生油理论的建立和找油的成功,推动我国石油工业走上独立自主发展的道路。20世纪以来,石油工业在我国工业界的引领作用日趋明显,石油科学知识的重要性日益凸显,石油科普也随之发展起来。

根据科普目的与主要对象的变化,我国石油科普图书的创作与传播在不同的发展阶段各具特点。最初,我国石油科普的主要对象是有实业救国志向的青年学者,目标是播撒科学的种子;之后,对象侧重对石油有兴趣的青年学生,目标是扩大石油专业队伍,同时,还要向产业工人进行科普,以培养提升劳动者的科学素质;再往后,科普对象进一步扩展到包括青少年在内的各年龄段人群,以此激发公众对石油科学的兴趣,为我国石油工业积蓄后备力量。

一、石油在古代典籍中的记述及其名称演变

石油是赋存于地下岩石孔隙、缝洞中以碳氢化合物(烃类)为主要成分的有机矿产。狭义上,石油专指主要由各种烃类化合物组成的液态、半固态物质,即通常所说的原油;广义上,石油是由自然界中存在的气态、液态、固态烃类化合物及少量杂质组成的混合物。因勘探开发及应用的相似性,人们往往把天然气也归入石油的范畴。

中国是世界上最早发现和开采石油天然气的国家之一。从秦汉时期开始,在书、录、志、赋、奏章等古代文献中,就出现了发现和利用石油天然气的记载,以及对石油天然气的定义、功效、特征、采掘、利弊等方面的记录,为史学研究和石油科普研究提供了丰富的素材。

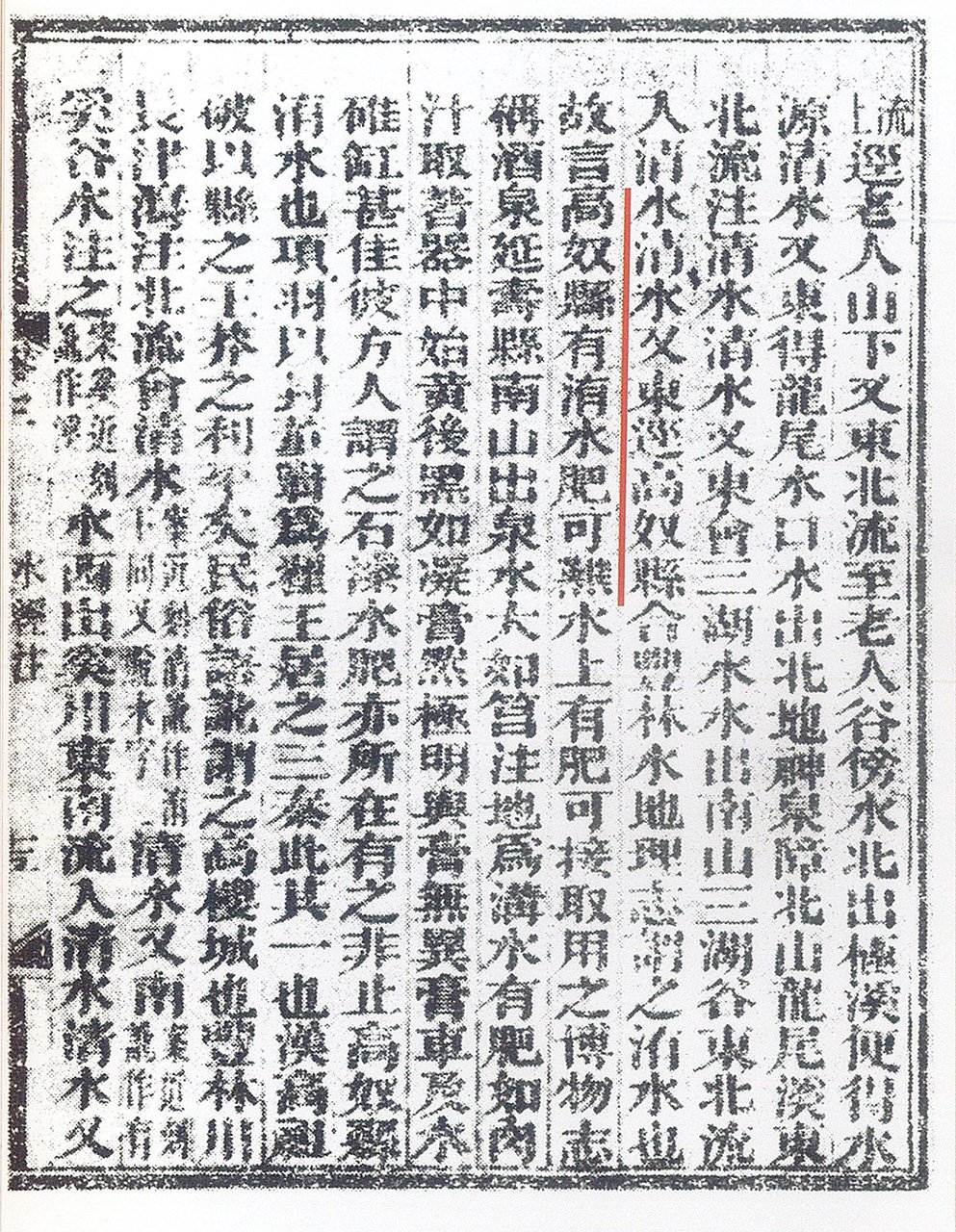

东汉时期,已有延安、酒泉、库车等地利用石油的记载。例如,《汉书·地理志》提到“高奴,有洧水,可蘸”,即公元25年高奴县(今陕西延安境内)发现石油[2]。北魏《水经注》介绍得更为详细:“高奴县有洧水,肥可燃。水上有肥,可接取用之。”(图1)之后,从唐代的《酉阳杂俎》到明代的《新增格古要论》等多部古籍中,也都有记载。又如,《北史·西域传》记载公元420年至589年在龟兹国(今新疆库车县)发现石油,《新唐书·地理志》记载618年在守捉(今新疆乌苏市)、大都护府(今新疆吉木萨尔县)发现石油[3],明代《本草纲目》等记载1521年在四川嘉定(今乐山)、眉州(今眉山)、青神(今仁寿)、井研、洪雅、犍为等地发现石油:“国朝正德末年,嘉州开盐井,偶得油水,可以照夜,其光加倍……此亦石油,但出于井尔。”清代记载中值得一提的是,王崇礼主持纂修的《延长县志》中提到:“城西翟河(即延河)岸边,穿石井,水面浮油,拾之燃灯若炬。”王崇礼还把县境内的石油井列为延长八景之一。延长出石油,在那时便已闻名遐迩。

图1《水经注》中关于石油的记载

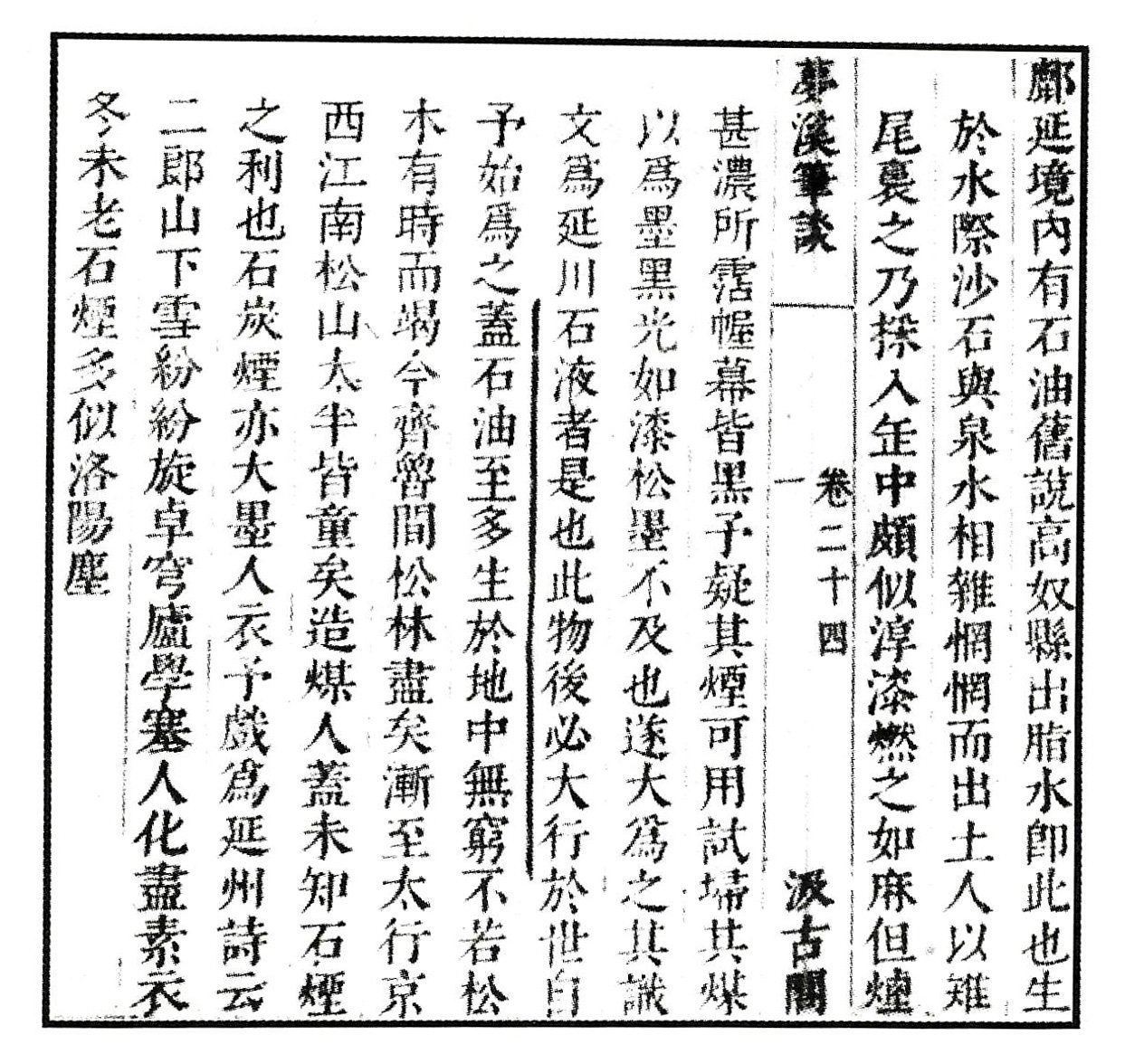

在我国古代,石油的名称随着人们对石油认识的深化而不断演变。最初,人们把石油看成是可以燃烧的水或肥水。随着人们对石油的物理特性、功用、区域分布等有了进一步了解,之后,石油又被称为“石漆”“膏油”“沥青”“石脂”“肥”“可燃水”等。隋唐到北宋时期,出现了“石脂水”“猛火油”“火油”“石脑油”等称呼[4]。“石油”这一名称始于北宋学者沈括在《梦溪笔谈》中的记载:“鄜、延境内有石油,旧说‘高奴县出脂水’,即此也……此物后必大行于世,自余始为之。”[5](图2)沈括详细考察了延川一带劳动人民采集、利用石油的情况,不仅给出了石油的命名和定义,结束了此前命名混乱的局面,还对石油的未来提出了极具前瞻性的预言。之后,“石油”这一名称一直沿用至今,且成了通用名称。

图2《梦溪笔谈》中提到“石油”

二、中国石油科普图书创作传播的历史变迁

(一)凝聚火种,石油学科开始萌芽

在《梦溪笔谈》之后的数百年时间里,中国长期处于农业社会发展阶段,没有实现工业化,对石油的需求并不迫切,石油在我国并未“大行于世”。石油工业发展的先决条件是拥有掌握找油技术的专门人才,懂得到哪里去钻井找到石油。因此,提高社会对石油这一未知领域的认知,助力培养地质人才,凝聚石油地质火种,成为我国现代意义上石油科普的第一步。

1913年初,丁文江在《工商部试办地质调查说明书》中指出:“吾国地大物博……今徒曰地大物博,而不知地若何大?物若何博?于实际无益也……”[6]他深刻阐述了地质调查对国家振兴的重要性,并提出建立中国地质人才专门培养机构的设想。而后,丁文江与章鸿钊、翁文灏携手开创了中国的地质学事业,地质调查所、地质研究所的成立为我国地质学历史带来新局面[7]。地质研究所创立之初就把人才培养作为工作重点,招收30名学员,开设动植物学、地理学、矿物学、构造地质学、古生物学等20多门应用课程。这些学员中,最终谢家荣、王竹泉、叶良辅、李学清等18人获得毕业证书,号称中国地质科学“十八罗汉”。最早的这一批师生地质工作者挑起了石油勘探的大梁,成为我国石油地质科学发扬光大的火种。

(二)星火燎原,石油科普出版铺展开来

20世纪初,北洋政府主导的找油行动无果而终,催生出“中国贫油论”,中国石油事业发展受到极其严峻的考验。以“十八罗汉”及其导师为代表的中国石油地质先驱们,历尽艰辛奔赴全国各地去找油,与“中国贫油论”进行抗争,以理论和常识的传播唤起更多的支持。

这一时期,国内开始出现具有一定科普价值的石油专业著作,大多为译作。筹办全国煤油矿事宜处翻译了近藤会次郎的《石油论》(1915),该书介绍了石油行业的历史、石油的性质、石油采收、石油炼制及石油产品的用途等,是较早的有影响力的石油科普图书。在丁文江地质人才速成班结业两年后,时任延长油矿负责人的留日学者张丙昌撰写了《延长油矿沿革史》(1918,图3)和《石油概论》(1919,图4)。《延长油矿沿革史》介绍了清末民初国内石油事业的发展历程。张丙昌认为,中国的石油事业可以从一些小油矿起步,逐渐整合成为我国自主的大石油企业。他还在书中指出全国各地的数十处油苗分布,并期望有志之士能够借此发展石油事业。《石油概论》介绍了世界各国石油行业历史、油田地质和采油方法等,是国内民众学习西方石油科技的有益参考。这两部著作的问世标志着中国本土大众化的石油科普正式走上历史舞台。

图3《延长油矿沿革史》(1918年) 图4《石油概论》(1919年)

在整个民国时代,翁文灏等一大批地质工作者坚持不懈地在中华大地上寻找石油储藏。20世纪20到30年代,谢家荣、潘钟祥、孙健初、严爽等一大批年轻石油工作者成长起来,石油科普呈现燎原之势,石油科普图书的数量也有所增长。其中最具代表性的作品有两部,一是中华学艺社的《石油与石炭》(1928,图5),另一部是谢家荣编著、商务印书馆出版的《石油》(1929,图6)。《石油与石炭》是一部兼备深度与广度的科普书,收录了龚学遂等6人所写的8篇文章,介绍了石油的成因、产状、勘探、开采、精制和用途等内容,书中对钻井工艺的描述已经非常接近现在的钻井工作流程。其中一篇文章重点分析了英、美、日三国争霸对新疆的影响,建议政府未雨绸缪,修建直通新疆的铁路。书中不仅介绍了天然石油相关的问题,对人造石油的生产、石油在国家建设和国防军事中的作用等问题也有涉及,是一部难得的、非常全面的石油科普作品,出版后受到读者的追捧,并于1933年再版。《石油》由谢家荣编着,是“工学小丛书”的一个分册,隶属于“万有文库”,并于1934年再版。该书介绍了石油的基本知识与石油矿业的发展,石油的应用、性质、成因和积聚,油田的构造与分布,中外石油供求状况等内容,分析了油品运输成本对油价产生的影响,提出应合理利用石油资源尽可能避免石油储藏过早枯竭,具有较强的专业性和前瞻性。实际上,商务印书馆还在1929年出版了“百科小丛书”,其中的石油分册亦由谢家荣编写,因此,“工学小丛书”的《石油》更像是同年出版的“百科小丛书”中石油分册的升级版。

图5《石油与石炭》(中华学艺社,1928年) 图6《石油》(商务印书馆,1929年)

从1929年开始,石油科普作品逐渐丰富起来,受众也开始由青年学子向政府官员和少年儿童拓展。1930年,广东名人程天斗写了《石油蠡酌》(图7)一书,介绍了世界石油业概况、中国石油政策、工商炼油公司纪略等内容,据说并未公开发行。1947年,国民政府行政院新闻局编著的内部资料《石油》,介绍了抗日战争前我国的石油产品市场、油田勘探,及抗日战争胜利后石油业的发展、中国石油公司产销情形、外油在中国市场的重要性等内容,供政府工作人员和决策者参考。面向少儿石油科普的作品如陈岳生编著、商务印书馆出版的小学生分年补充读本《石油》(1936),世界科学社研究部编著的世界科学社丛书《石油》分册(1947),王冰编著、文通书局出版的《中国的盐和石油》(1948)等。

图7《石油蠡酌》(1930年)

20世纪30年代前后,国外石油科普作品的译介也有所发展,如温湘平翻译了阿讷托(Robin Page Arnot)的《帝国主义与石油问题》(上海启智书局1929年版),陈允文编译了费哲(F.Fetzer)的《战时石油政策》(商务印书馆1938年版,图8)[8],中央宣传部国际宣传处编译了《世界各国的石油资源》(文通书局1942年版)。这些作品从不同视角介绍了发达国家的石油产业,讨论了金融资本与资本输出、帝国主义角逐以及国家政策等因素对石油产业发展的影响。

图8《战时石油政策》(商务印书馆,1938年)

(三)热情创作,石油科普出版蓬勃发展

中华人民共和国成立之初,尽管国内石油工业落后,但人民沉浸在建设祖国的激情中,石油科普出版呈现出爆发态势。20世纪50到60年代的石油科普图书格外重视普及性,一批隶属于各类百科丛书、技术丛书的石油科普图书相继出版。罗村所著的《石油》(三联书店1950年版)为“新中国百科小丛书”分册之一,许默夫编的《石油是怎样合成的》(新华书店1950年版)属于“科学技术丛书”分册之一,黎象武编著的《石油》(商务印书馆1953年版)是“科学小文库丛书”分册之一,张焱所著的《石油的故事》(通俗读物出版社1955年版)是“工业常识小丛书”分册之一。1957年石油工业出版社出版的“石油工业基本知识丛书”,包括向阳编著的《祖国的石油资源》和金伟光所著的《怎样找石油》等分册。值得一提的是,1954年,中华全国科学技术普及协会根据石油工程专家严爽的讲座速记稿出版了《工业的血液—石油》(图9)一书,这是一本当时少见的从工程专家角度介绍石油的作品,对提升最广泛劳动大众的科学素质大有裨益。

图9《工业的血液—石油》(中华全国科学技术普及协会,1954年)

苏联是世界上最早大规模开采石油的国家之一,积累了大量的理论技术知识和经验,也出版了大量的石油科普着作。在苏联对中国的工业化社会建设进行援助的时期,我国大量从苏联引进石油类书籍,这一时期的石油科普也被打上了深深的苏联印记。《石油》(燃料工业出版社1951年版)、《石油的起源》(商务印书馆1951年版,隶属于“人民百科小册”,图10)、《苏联石油工作者的贡献》(燃料工业出版社1952年版)、《古勃金院士与石油地质学》(中国科学院1954年版)、《石油炼制过程及设备》(燃料工业出版社1954年版)、《石油与天然气产地电法勘探》(地质出版社1955年版)等分别由张焱、谢家荣、周家馏等人译自苏联。在引进苏联科普著作的过程中,国内出版社积极性高涨,有些作品甚至出现了一书两译现象,并由不同出版社分别出版。例如前述张焱所译的《石油》,也被舒山同时译作《黑色的金子——石油》(开明书店1951年版),作为“苏联青年科学丛书”的分册;再如刘安义翻译的《石油的故事》(中国青年出版社1957年版)为“青年科学丛书”的分册,而许毅复也翻译了此书,并由石油工业出版社于1958年出版。

图10《石油的起源》(商务印书馆,1951年)

1959年起,大庆油田的开发引领了中国石油工业体系建设,我国石油科普工作最迫切的任务变为向数万名对石油一无所知的转业军人身份的产业工人普及石油工业常识,石油科普的内容也从原本以勘探为主转向了勘探开发与石油炼制并重。这些面向产业工人的科普作品大多以内部培训资料形式出现,以油印的简订本为主。随着使命的完成和时光的流逝,这些从未正式出版的科普作品几乎都洇灭在了历史长河之中。到20世纪60年代中期,由于中国石油工业体系的不断完善,石油科普也从原本以勘探为主转向了勘探开发与石油炼制并重的态势。公开出版的作品如百溪翻译自日语的《石油化学工业常识》(中国工业出版社1965年版)、马大谋编的《石油化学基本知识》(中国工业出版社1965年版)等,这些作品同样相当于石油产业工人的扫盲读本。这一系列的科普工作成效卓著,推动中国以不可思议的速度建成了完整的石油工业体系。

(四)蓄势腾飞,石油科普出版迎来新春

1978年,中央人民广播电台科技组和科学普及出版社编辑部联合出版了《石油漫话》(科学普及出版社1978年版,图11),中国少年儿童出版社出版了科普名家叶永烈写给青少年的石油科普作品《石油的一家》(图12),这两部作品的问世标志着我国石油科普迎来了又一个春天。

图11《石油漫话》(科学普及出版社,1978年) 图12《石油的一家》(中国少年儿童出版社,1978年)

改革开放后,国家石油行业发展需要培育有良好知识基础的后备力量,一大批石油科普作品应运而生。代表作品有黄猒、关尹文所著的《怎样找石油》(湖南人民出版社1978年版),王仰之、徐寒冰编著的《石油漫话》(科学普及出版社1980年版),尤铮所著的《石油与煤》(民族出版社1986年版),曾彦一、彭克琮翻译的英汉对照科普丛书《石油开采》(石油工业出版社1990年版)等。这些作品大多是重拾20世纪50到60年代的旧题,从叙事手法及整体内容等方面进行创新,推动石油科普图书质量进一步提升。

(五)自由翱翔,石油科普出版多元发展

21世纪的石油科普图书,从作者构成、主题及呈现形式等方面较先前有着明显变化,译著以及面向少儿的石油科普图书也有了新的突破。总体来说,石油科普图书呈现多元化发展态势,能够彰显大国风采,传递时代先声,满足不同受众的科普需求。

21世纪初,院士参与石油科普创作出现小高潮,为石油科普注入了“强心剂”。清华大学出版社自2000年开始陆续出版院士科普系列丛书,收录了中国工程院汪燮卿院士领衔编著的《石油树结奇异果》、中国科学院李德生院士领衔编著的《石油——人类文明社会的血液》等书。2002年,石油工业出版社出版了中国科学院田在艺院士领衔编著的《流体宝藏——石油和天然气》。这些作品颇具大家风范,科学权威地解读了石油和天然气的生成和聚集,介绍了人类利用自身的智慧和才能寻找油矿的过程,描述了世界范围内蓬勃发展的石油工业,并对其未来发展作出了预见。2006年,石油工业出版社出版的石油科普系列丛书《走进石油》为这一次小高潮画上一个完美的句号。丛书共10个分册,全面介绍了石油勘探开发与炼油化工,涵盖整个产业链相关科技知识,每一个石油专业技术领域都有一个专门的分册进行详细剖析。这套丛书在出版后的十余年间,累计发行70余万册,是改革开放以来石油科普创作的重要里程碑式作品。

随着全球气候变化受到重视,能源开始向着清洁化、绿色化方向发展。石油被纳入大能源体系,稳油增气成为大多数国家的战略选择。这些观念、产业和技术变化也体现在石油科普作品中。例如,全民科学素质行动计划纲要系列丛书“科学素质”的《大话能源》分册(科学普及出版社2008年版)不仅介绍了包括石油在内的多种能源,还向读者普及了“爱惜能源,节能减排”“保护资源,面向未来”等理念。再如,西南石油大学张烈辉教授编著的《油气简史》(石油工业出版社2022年版),不仅为读者揭开了油气的秘密,同时也从天然气发展角度介绍了清洁能源的概念,传播了绿色低碳的能源消费理念。

近年来,石油科普图书在内容上注重突出中国特色,彰显时代担当。典型案例如2018年胡文瑞院士撰写、石油工业出版社出版的《重新发现石油:石油将缓慢地失去青睐度》,这部作品并不以勘探开发等通常意义上新的石油资源的发现为主题,而是将重点放在重新发现石油领域的新变化、新趋势、新认识上。作品讲述了影响中国石油发展的三件大事,阐述了全球石油行业的“现实与存在”,论述了油气勘探开发正在出现的“颠覆与转变”,研究论证了石油新认识,讨论了当前石油及能源行业的热点和趋势[9],最后提出了中国应对石油变化的对策。这部著作获得业内专家的高度肯定,成为石油行业从业者的必备书和社会大众了解石油的窗口。

随着新媒体的发展,融媒体出版成为科普出版的重要形式。各类石油科普图书开始在书中增加二维码视频、声像、动漫等富媒体元素,以带来生动、有趣、直观的阅读效果,展现出全新的面貌。例如,李宁、苏义脑、胡文瑞、黄维和、徐春明、邹才能等6位院士领衔编写了科普丛书《走进石油:第二版》(石油工业出版社2023年版,图13)。这套书在内容方面较前文提到的2006年版更为厚重和全面,增加了新能源、信息技术、天然气等新分册,配以大量的自创插画,采用富媒体形式同步进行声像交互,极大地丰富了作品的内容和表现形式,获评2024年全国优秀科普图书。2024年石油工业出版社组织编写并出版的《话说石油》科普丛书(图14)以“图文+音视频”形式呈现,结合古今中外石油科技创新故事,反映科学家精神、工匠精神、石油精神对石油科技自立自强的重要影响,展现石油行业对低碳发展科技创新的探索与实践。在作品形态转化方面,也有优秀案例。例如,石油工业出版社组织拍摄的科普微视频《唤醒沉睡的“油龙”——古龙页岩油》被评为2023年全国优秀科普微视频,该社2024年配套出版了同名图书(图15)。

图13《走进石油:第二版》(石油工业出版社,2023年12月)

图14《话说石油》(石油工业出版社,2024年10月) 图15《唤醒沉睡的“油龙”——古龙页岩油》(石油工业出版社,2024年6月)

面向青少年的石油科普图书,也有不同形式的佳作出版。如《如果石油会说话》(中国石化出版社2021年版)以卡通绘本的形式来介绍石油勘探开发、储集运输、炼制化工等科技知识,特别适合亲子共读。再如《院士解锁中国科技》丛书(中国少年儿童出版社2023年版)中,石油、天然气分册《藏起来的能源之王》由中国科学院院士金之钧主笔。该书从日常生活入手,优选17个科学专题,将科学知识与学科的发展背景结合起来,以动态眼光、全球视角展现石油工业发展,让青少年可以从更宽广的历史脉络入手,深度理解中国能源的历史和现状。系列科普图书《探寻能源宝藏系列科普读物》(中国石化出版社2023年版)在创作过程中更是邀请小读者参与策划和试读,利用漫画增添石化知识的趣味性。郝芳院士领衔编著的《石油能源科普丛书》(中国石油大学出版社2023年版),通过丰富的漫画插图和生动的语言,深度挖掘石化科普资源,介绍能源的起源、现状及新能源的发展与变革。和20世纪末的作品相比,这些图书在内容难度、表现形式上有更多突破,创作团队真正做到了既懂石油又懂当代小读者所需。

译作方面,新世纪石油科普译作的来源较先前发生了较大变化,继美、日、俄之后,英、法也成为重要关注对象。比如,2009年科学普及出版社出版了引自英国的《认识能源:石油和天然气》(Energy files,Oil & gas),大量图片的运用造就了全新的叙事风格;2017年浙江教育出版社在《大科学家写给小学生的经典科普故事书》科普系列丛书中收录了译自法国的《石油的故事》;2021年贵州人民出版社出版了英国作者哈丽雅特·罗素(Harriet Russell)的科普童书《如果没有石油》(Goodbye Oil)。

三、我国石油科普图书创作与传播的启示

纵观我国石油科普的上百年发展历史,无不与社会经济发展和劳动人民的科学素养水平息息相关。在供给侧,科学家、政府组织、学术机构对科普工作起着至关重要的推动作用;在需求侧,社会经济发展依赖油气能源,呼唤石油科普要面向广大劳动人民,切实提升石油工作者的工作技能;青少年和广大读者追求科学提升素质的诉求也敦促科普产品要源源不断地广泛供给。

回顾我国石油科普创作与传播的发展历程,我们发现石油科学家始终是石油科普知识传播的主力军。在石油科普创作与时代的关系上,一方面,国民经济的高速发展,加大了对能源的需求,相应地也催生了石油科普的创作和传播;另一方面,在不同的历史阶段,石油科普对我国油气工业的发展都起到了很大的推动作用,特别是石油大会战时期,石油相关专业成为最热门的专业方向,石油科普为我国石油工业的快速发展培养了一大批优秀科技人才和产业工人。

能源是人类社会赖以生存和发展的基础及必备动力。随着时代的发展,“双碳”目标成为当前乃至今后一个时期的重要发展方向,在能源转型的大背景下,油气与新能源融合发展,油气热电氢成为五大“主角”,未来石油科普创作将向能源科普方向转移,支持我国新型能源体系的构建和发展。同时,需要进一步创新形式,加大石油科普融媒体、富媒体创作力度。

现如今,石油科普工作在提升读者科学素养、增强自主创新能力、促进经济社会发展、保障国家能源安全中起到重要基础性作用。我们期待未来石油科普创作能够更攀高峰,也希望更多的科技工作者、媒体工作者、青年学生积极参与到石油科普工作中来,让石油科普催生宏大的高素质绿色低碳能源科技创新大军,助力科技创新飞跃式发展和科技成果快速转化。

通信作者:闫建文,中国石油勘探开发研究院正高级政工师、教授,研究方向为油气能源战略、石油史、石油精神和石油科学家、石油科普创作与传播。

参考文献

[1] 王仰之.中国石油编年史[M].北京:石油工业出版社,1996.

[2] 张叔岩.20世纪上半叶的中国石油工业[M].北京:石油工业出版社,2001.

[3] 申力生,主编.中国石油工业发展史(第一卷)[M].北京:石油工业出版社,1984.

[4] 梁华,刘金文,总编.中国石油通史[M].北京:中国石化出版社,2003.

[5] 王仰之.中国石油概说[M].东营:石油大学出版社,1989.

[6] 实业公文:工商部试办地质调查说明书(附表)[J].山东公报,1913(90):8-19.

[7] 胡适.丁文江的传记[M].合肥:安徽教育出版社,2006.

[8] 白智勇.石油记忆[M].北京:石油工业出版社,2009.

[9] 胡文瑞.重新发现石油——石油将缓慢地失去青睐度[M].北京:石油工业出版社,2018.