人工智能赋能的科幻创作路径革新

——以科幻创意写作课程实践为例

科普创作评论

刘洋

2025-10-10 15:20

在数字技术迅猛发展的当代社会,人工智能正以前所未有的速度重塑人类知识生产与文化创造的范式。作为人类最古老且最具创造力的活动之一,写作始终是思想表达与情感传递的核心载体。“创意写作”因其对想象力、个性化与人文性的竭力追求,成为众多高校纷纷开设的一门热门课程。然而,传统创意写作教学长期面临实践机会不足、互动成本高昂、反馈效率低下、评价方式刻板等困境[1]。具体到科幻创作这一细分领域,因其对世界观构建的复杂性、科学逻辑的严谨性及跨学科知识的整合性具有更高要求,传统教学方式的固有缺陷更为凸显。首先,基于个体经验的灵感激发方式难以突破认知边界,导致学生作品常陷入叙事套路化与设定同质化的困境;其次,依赖人工反馈的修改机制存在显著滞后性,无法实时捕捉科幻创作中的灵光一现;再次,传统教学手段缺乏对动态场景构建的技术支持,使得脑内想象与文字呈现之间始终存在难以弥合的认知鸿沟。

人工智能技术的突破性发展为此提供了革新契机。早在GPT-2时代,就已经有基于人工智能辅助的科幻小说写作实验[2]。研究者发现,AI在写作中常生成新颖的角色、场景和事件,可以为人类作者提供灵感。在另一项实验中,13位专业作家使用人工智能工具进行为期8周的故事创作,发现AI在创意激发环节具有突出优势,主要体现在头脑风暴、世界观构建、事实性问答、虚构场景延伸等方面[3]。随着生成式人工智能的迅速发展,诸多专门面向创意写作的实用工具也大量涌现出来,可以用于角色设计[4]、个性化写作[5]、情节设计[6]等多个方面。一些研究者已经将人工智能工具引入到创意写作教学中,探讨教师在这种新型的教学模式中应该如何发挥引导性的作用[7]。

近年来,笔者在重庆大学的“创意写作”等课程中,引入多种人工智能工具作为辅助,取得了较好的教学效果。在课程实践不断探索优化的几年间,大语言模型展现出越发成熟的逻辑推演能力,图片和视频生成工具也逐渐成熟,技术赋能的创作辅助系统正在重塑创意写作的底层逻辑。这种变革并非人工智能对人类创作的替代,而是通过技术工具链的深度整合,在写作教学的全流程中实现教学范式升级。例如,大语言模型通过阅读、推理与对话,可辅助学生生成角色背景或某一科幻世界观的科技树①设定;AI智能体作为“虚拟创作伙伴”,既可以模拟角色互动以检验故事合理性,也可以作为创作者的交流对象,激发灵感,打破写作障碍;而AIGC工具能将文字描述转化为可视化场景,帮助作者形成多模态的叙事能力。这种技术赋能的教学模式通过“灵感激发—逻辑校验—多模态呈现”的工具链重构,不仅将教师从低效而枯燥的重复性指导中解放出来,而且也让课程抵达了传统课堂难以企及的教学维度。

一、人工智能技术的辅助定位

不同于文字处理软件等基础工具的被动属性,以大语言模型和生成式人工智能为代表的新一代技术体系,通过动态交互与多模态输出能力,正在重构科幻创作的生产流程。这种变革要求教师不能简单地将AI工具叠加于现有教学流程,而是需要建立明确的辅助定位框架:既充分释放技术工具的赋能潜力,又严格划定人机协作的边界,确保人类创作者在核心创作维度保持主导地位。

在科幻创作场景中,人工智能的定位需遵循严格的“非替代性原则”。技术工具的核心价值体现在三个维度:其一,作为灵感激发器,通过海量数据库的关联分析能力,突破人类创作者的思维定式;其二,作为逻辑校验工具,借助因果推理能力检测叙事漏洞;其三,作为多模态表达媒介,AIGC技术能将抽象概念转化为可视化场景,为文字创作提供空间感知维度。这种功能边界的设定,本质上是对创作过程中“发散—收敛”思维模式的技术化映射。在科幻设定构建阶段,AI通过生成对抗网络的随机组合机制,可产出大量科技概念与奇观场景的复杂组合;而在场景叙事和初稿修改阶段,大语言模型则通过逻辑校验,确保科技设定与社会结构演变的内在一致性。

在技术赋能的同时,教学设计必须坚守三个核心能力保留区。第一,世界观架构的主导权。AI虽然可以生成详细的社会制度或科技树,但从这个世界的哪个角落介入叙事,如何选择一个更富于冲突的科技演进方向,仍需人类创作者把握。第二,情感表达的专属性。AI生成的人物情感特质大多较为模式化,在创作时,作者基于本人生活经验的独特而深刻的情感表达仍然不可替代。第三,文字书写的独立性。文本的编织生成必须由学生自主完成,这是创意写作课程培养的核心素养,也是其根基所在。AI的文本润色功能应严格限定为“后置优化工具”,而非“前置生成手段”。

为实现精准辅助,笔者根据科幻小说写作的全流程,构建了分层技术架构:在灵感激发阶段,通过DeepSeek、Qwen等大语言模型构建虚拟对话伙伴;在世界建构阶段,采用大语言模型生成科技设定与社会响应网络,并结合Mermaid、Xmind等绘图工具将设定网络可视化;在故事建构阶段,通过大语言模型的逻辑推演,在设定网络中寻找惊奇点和冲突点;在场景描写阶段,通过AIGC工具提供视觉化支持,丰富描写的细节;在初稿修改阶段,结合大语言模型与教师的建议形成具有针对性的优化指导。小说完成后,再借助AIGC工具进行视频短剧的改编。多种工具的分层使用,既保证了技术赋能的灵活性,又增强了工具的有效性。

二、课程设计与实践案例

(一)设定网络

科幻创作的核心在于构建一个逻辑自洽且富有想象力的异质世界,或者说,通过设定之间的互相联系构建一个协调统一的设定网络[8]。在这一过程中,人工智能可以发挥重要的作用,为作者拓展思路、激发灵感[9]。课程中,可以通过“大语言模型生成设定网络”模块,将AI工具转化为学生创作的“认知脚手架”,既保留人类创作者的主体性,又通过技术赋能拓展创作边界。

在设定网络的生成中,教师首先引导学生确立核心设定或创意方向。比如,在一个可以与平行宇宙通信的世界里,会发生什么?接着,采用“分支递进提问法”激活大语言模型的设定生成能力。以上述核心设定为例,学生可以依次向大语言模型提6个关键问题:“第一,它的技术原理是什么?有哪些可能的缺陷?第二,基于上述原理,它对自然界会产生什么影响?第三,它会催生哪些商业用途?第四,上述商业用途,会对人类心理产生什么影响?第五,它会用于哪些公益行为或犯罪行为?第六,综合以上效应,政府管理乃至社会结构会因此发生何种改变?”

需要注意的是,在第二和第四项提问前,需要对AI作出的回答进行某个方向的选择,再以此为基础进行递进提问。以Qwen2.5为例,对于第一个问题,它设想的技术原理包括三个:

1.量子纠缠态的跨宇宙关联。依据量子力学的多世界诠释,每次量子测量会导致宇宙分裂为多个分支。若能操控处于纠缠态的粒子(如光子或电子),其量子态的变化可能在不同宇宙间同步传递信息。例如,通过贝尔不等式实验验证的非定域性,可设计一种利用纠缠粒子对的“量子通道”实现跨宇宙信号传输。

2.电磁波与时空缺陷的共振。暴胀理论指出,宇宙早期的量子涨落形成了微小的时空缺陷。若装置能发射特定频率的电磁波(如参考电子伴生的电磁波特性),可能通过共振激发这些缺陷,形成临时的“时空桥梁”,使信号穿透不同宇宙的膜结构。

3.AI辅助的信号解码与投射。结合AI的模式识别能力,可解析来自平行宇宙的混沌信号(如宇宙微波背景中的温度波动)。AI甚至可能通过“机器幻觉”生成符合目标宇宙物理规律的投射信号,实现信息适配。②

在引导学生思考不同技术路线的优劣点之后,让其选择其中一种路线,继续向AI提问。比如,若学生选择基于量子纠缠的路线,则下一个问题便是“我选择你刚才提到的‘量子纠缠态的跨宇宙关联’作为装置的通信原理,请分析它在大规模使用过程中,会对自然界会产生什么影响”。

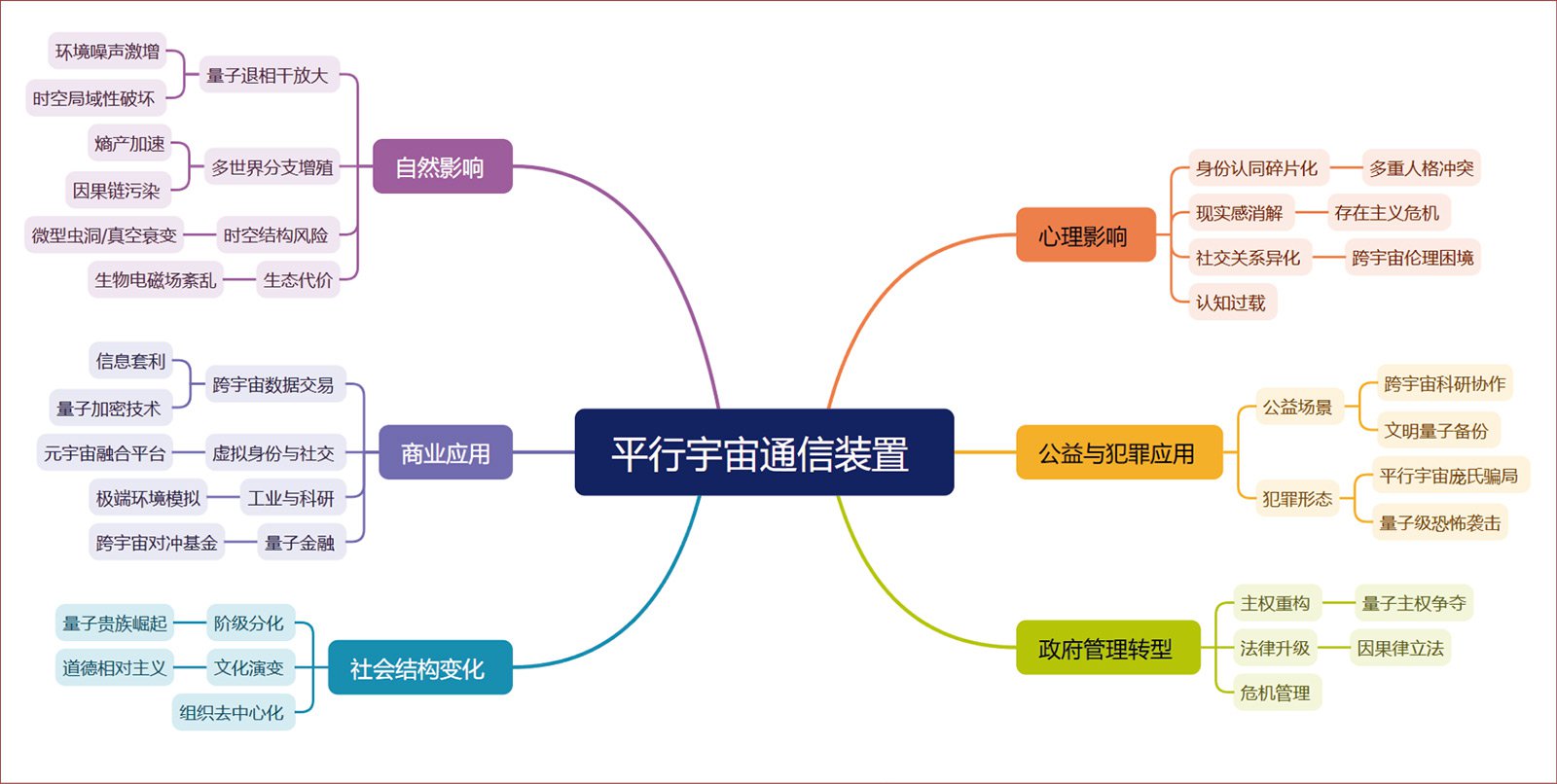

在完成所有分支的问答之后,创作者还可以让大语言模型将之前的内容综合整理成一个思维导图,方便自己直观地进行下一步的设定筛选和叙事切入。一个示例性的提示语为:“现在,请将之前我们讨论过的该技术的自然影响、商业应用、心理影响、公益与犯罪应用、政府管理转型、社会结构变化等各项内容,整理成一个可视化的思维导图,按照Markdown的格式输出。”之后,把输出的内容复制到一个空白的文本文档里,保存为md格式文件,再到Xmind中打开,可以直观显示具体内容(图1)。

图1 利用大语言模型推演和绘制的设定网络

在设定网络的生成过程中,AI不仅提供具体的设定选项,更通过明确展示概念间的因果逻辑关联,打破学生的经验局限和认知框架。这种方式突破了传统创作中线性构思的桎梏,使学生从“如何构思设定细节”的技术焦虑中解放,转而放眼于全局网络的整体构建与潜在矛盾的深度挖掘。

(二)故事大纲

在科幻创作中,故事大纲是连接世界观设定与完整叙事的关键桥梁。传统教学中,学生常因逻辑漏洞、情节松散或冲突不足而陷入创作瓶颈。在大语言模型的辅助下,具体教学实践尝试了两种方法来帮助学生寻找叙事的切入点,进而构建故事大纲。

其一,从惊奇点的搜寻入手。在科幻小说,特别是短篇科幻小说里,惊奇点对于小说尤为重要。很多短篇作品就是围绕着某个惊奇点来编织故事线的。在故事的前半段,抛出某种宏伟或怪异的场景,然后基于解谜的叙事逻辑,驱动故事前行。利用设定网络环节中得到的思维导图文件,可以直接向AI提问,让其搜寻设定网络中潜在的惊奇点。接着,让学生从AI给出的项目中选择感兴趣的场景,进行更详细的提问。

其二,从冲突点的搜寻入手。由于篇幅的限制,让矛盾在故事开篇时即处于激发的临界点,是一种很好的叙事方式。因此,学生可以通过提问让AI寻找设定网络中内含的各种社会矛盾和人物冲突。在接下来的写作中,将这些冲突场景作为开幕剧情,可以很好地提升作品的紧张感。

不管是惊奇点还是冲突点,在确定叙事的切入角度后,创作者需要将其延伸扩展为一个结构完整的故事。而AI可以顺理成章地帮助创作者完成扩展和构建故事大纲的工作。但是,由于当前大语言模型的固有缺陷,其构造的故事大纲通常是极为平庸的。这时,创作者可以反向利用它——也就是说,将其作为一个平庸创作者来看待,引导学生从各方面超越这种俗套的故事,从而培养他们在故事上的创造力。

(三)场景描写

在科幻创作中,场景描写是构建异质世界的关键环节,也是学生将抽象设定化为具象叙事的必经之路。对于初学者来说,如何将脑中的画面转化为文字,使其不至于因描述模糊导致场景失真,或因细节冗余破坏叙事节奏,需要长期摸索和训练。人工智能内容生成技术的引入,特别是“文生图”功能的有效使用,为场景描写训练提供了动态反馈与灵感激发的双重路径,可以有效弥合“脑内想象”与“文字呈现”之间的认知鸿沟。

首先,AIGC作为描述倾听者,可以辅助学生进行从文字到视觉的闭环训练。AIGC工具的文生图功能(MidJourney、DALL·E、Stable Diffusion等都能实现文生图)可将学生的文字描述实时转化为视觉场景,这一过程本质上是对场景描写能力的压力测试。教师通过设计“描述—生成—校准”的闭环训练流程,能够帮助学生精准定位语言表达的模糊性与逻辑漏洞。

比如,学生根据设定网络中的某一场景(如“量子通信装置引发的城市骚乱”),撰写200字左右的场景描写片段,需包含环境特征、人物动作与科技装置的视觉细节。然后,让学生将文字输入文生图工具,生成4~5组不同风格的图像(如赛博朋克、废土风、未来主义)。学生对比生成图像与脑内想象的差异,反向修正文字描述。这一过程实际上模拟了读者阅读的过程,因为阅读就是读者在脑中重建作者描述的场景的过程。如果学生的描述精准且有画面感,AI能够生成与预期一致的画面,那么读者阅读起来,也就会有生动之感。例如,当学生仅使用抽象的名词(如“量子纠缠装置”)来生成画面时,很可能只能得到一个类似传统卫星天线的画面,因此,需要在文字中补充装置的细节特征,包括其大小、颜色、几何结构等,这样才能生成更符合要求的画面,这也正是创作者在科幻写作中要遵循的要点——仅抛出一个抽象的、看似科幻的名词是没有意义的。

其次,AIGC还可以作为灵感启发者,帮助学生实现从视觉到文本的逆向启发。生成图像不仅是检验工具,更能进一步启发作者产生新灵感。当学生面对AI输出的超预期画面时,那些未被文字明确规划却由算法随机组合的视觉元素(如奇异的光影结构、装置的外观细节等),也可能会触发新的叙事可能性。学生需要评估这些新的元素是否符合自己的核心设计,如果符合,则可以将其纳入到自己的小说文本中去。

(四)初稿修改

对于小说写作而言,修改是一个必须而且极为重要的环节。在传统的创意写作课程教学实践中,初稿修改意见往往由教师的面批与小组互评共同组成。然而,这种教学方式具有诸多明显的缺陷。首先,反馈的滞后性严重制约创作思维的连贯性。学生从提交初稿到获得反馈通常需要数日甚至更久,此时创作语境已模糊,灵感也逐渐消退,导致修改动力与精准度双重衰减。其次,人工反馈的主观性偏差难以避免。教师受限于个人审美偏好与知识边界,同伴互评则常陷入泛泛而谈的浅层建议,如“这里不够生动”或“逻辑需要完善”,很难给出具体的修改意见。更关键的是,传统修改机制难以应对科幻创作特有的跨学科复杂性。比如,当学生构建“反重力城市”时,教师若缺乏材料科学或结构力学知识,便无法检测建筑结构在力学层面上是否存在问题。这种专业壁垒导致修改建议常流于表面,学生陷入“知道有问题,但不知如何改”的困境。

借助与大语言模型的对话,以上教学方式缺陷都可以得到改善。在完成小说初稿后,学生将文稿发送给大语言模型,以获取优化建议。常用的提示词模式为:“这是一篇科幻小说的初稿,请从科幻设定、叙事、人物、场景描写等各方面对其进行评估,提出优化意见。注意,每个意见都要结合小说文本进行具体的说明。在回复中,根据修改的重要性进行排序,重点说明最需要修改的三个地方。”

实际测试表明,大语言模型给出的修改建议常常非常中肯,而且往往具有很高的可行性。例如,笔者将自己比较满意的一篇历史科幻小说——2017年出版的科幻短篇集《蜂巢》里收录的小说《木人张》——发送给DeepSeek-R1后,DeepSeek给出的第一条修改建议如下:

科幻设定的科学逻辑与细节补充

问题:故事中“温变”原理的运用(如铁人因温度变化失效)缺乏科学解释,导致关键转折显得突兀。

修改建议:补充“温变”的科学逻辑。可在张前溪与胡人工匠对话中,插入对材料热膨胀系数的讨论(如铁与木材的膨胀差异),或通过回忆战国李冰的“烧石易凿法”类比,提前铺垫这一原理。例如,改为张前溪曾听胡人工匠提到“铁遇热则胀,木遇火则缩。若铁齿轮与木轴相连,温差稍大,必如蛇吞尾,自毁其形”。③

这是一个非常合理的建议。事实上,在看到这个回复的瞬间,笔者马上就意识到这个小说最后的转折确实缺乏铺垫。如果笔者能在小说发表前看到这样的建议,肯定立刻就修改了。在大语言模型的回复中,它不仅给出了铺垫插入的位置,而且还给出了一个可供参考的例文。甚至,这个例文的行文风格,与笔者的原文相差无几。

从大量实践经验来看,大语言模型给出的建议在以下几个方面都具有较强的合理性。其一,设定间的逻辑关联。比如在一篇学生习作中,它发现“沃勒人被描述为‘植物系精灵’却需要进食有机物,这与植物属性产生矛盾”。其二,叙事结构的调整。比如,在对一篇习作分析之后,它给出的意见为“第二幕(李智在实验室的康复过程)冗长,缺乏关键事件推动,且伏笔回收不足”。其三,人物塑造的提升。大语言模型可以非常敏锐地发现诸如主角动机薄弱、反派扁平化、人物的转变缺乏支撑之类的问题,并且给出较有可行性的修改方法。

当然,AI给出的修改建议也并非绝对正确。有时候,它会执着于增加一些并不需要的细节描写,这有可能拖慢叙事的节奏。在学生拿到建议之后,老师应引导学生逐一分析这些建议,明确哪些是可以采纳的,哪些是不用修改的。在教学中,课程引入了类似论文评审的环节,让学生对AI给出的修改建议做一个点对点的回复,说明哪些建议是合理的,准备如何修改,哪些是不合理的,为什么不合理,自己有何种考虑等。

(五)短剧改编

大部分创意写作课程都停留在文本写作这个阶段,然而,在视频媒介越发重要的当下,视觉化表达正成为文化创意产业的核心诉求,单纯的文本写作教学已难以满足跨媒介叙事的时代需求,导致学生作品与当代受众的接受习惯产生断层。这种割裂不仅限制了创作成果的传播效能,更使得学生在面对影视改编、互动游戏等新兴创作形态时缺乏必要的叙事转换能力。

此前,视觉化表达具有较高的技术门槛。然而,人工智能生成式工具的突破性发展,为解决这一矛盾提供了关键路径——通过AIGC技术链的深度整合,学生可在无专业影视训练背景下,直接将文本转化为动态影像。在此背景下,将短剧改编纳入科幻创作课程体系,不仅是媒介迭代的必然选择,更是培养学生多维叙事素养的重要方法。

短剧改编涉及剧本撰写、视频生成、音效搭配、合成剪辑等多个环节,任务量较大。在教学中,课程通常安排学生分组协作,共同完成一个短剧项目。在这个过程中,学生可直观体会文字描述是如何被解构为镜头序列,进而理解“视角切换”“节奏控制”等叙事要素在不同媒介中的差异性表达。从教学反馈中可以发现,参与过短剧改编的学生,在后续写作中展现出了更强的跨媒介想象力,常常自发地在文本中加入具有“镜头感”的描述用语,从而使作品具有更强的动态和画面感。

不过,当前的AIGC视频生成技术还有很多缺陷。例如,生成式工具在动态场景的连贯性控制上仍存在明显不足,角色动作的物理合理性与镜头运动的节奏匹配度也往往需要人工二次修正。此外,AI对复杂叙事逻辑的理解存在局限,容易导致生成画面与文本内核的偏离。在教学实践中,学生常需花费额外的时间多次“抽卡”以获取满意的视频场景。未来,随着多模态大模型与物理引擎的深度融合,AIGC工具将有望实现更精准的叙事映射。

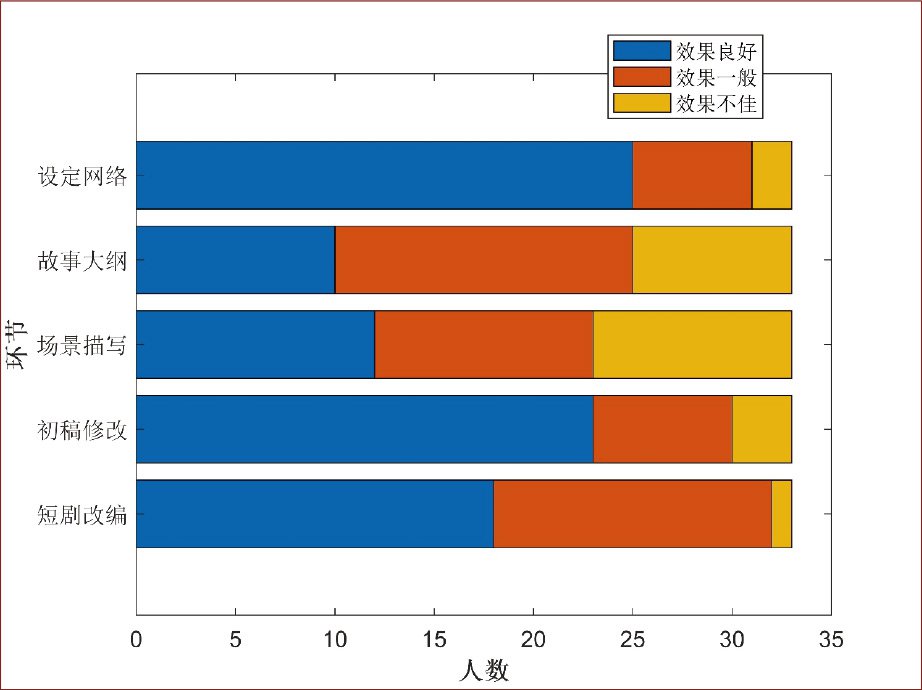

为了测试在以上各环节中人工智能辅助工具对学生写作的帮助是否有效,教研组对一个33人的班级进行了问卷调查(图2)。在以上五个环节中,学生普遍反映效果较好的是设定网络和初稿修改这两个环节,均有超过三分之二的学生反馈效果良好。效果较差的则是故事大纲和场景描写两个环节,只有约三分之一的学生表示效果良好,更多的学生表示效果一般或效果不佳。这与笔者在使用过程中的经验基本一致。

图2 学生对于人工智能辅助在科幻写作各环节的效果反馈

三、挑战与对策

虽然课程探索已取得了初步成效,但人工智能赋能创意写作的教学实践仍面临多重挑战。目前,国内已经有一些将人工智能引入学术写作[10-11]、英语写作[12-13]、应用写作[14]等课程探索,但几乎没有在创意写作课程上的尝试。这一空白的背后,既存在技术层面上的客观原因,也暴露出教学理念与伦理层面的深层矛盾。

传统创意写作课堂注重“作家工作坊”模式,强调师生间的情感共鸣与个性化指导。AI的介入可能割裂这种人文互动,引发教师对技术主导教学的抵触。在伦理层面,当学生借助AI完成创作时,如何界定作品的原创性?现行查重系统难以识别“人机共写”的文本,这是否会引发诚信危机?在教学实践中,教研组始终强调在AI辅助下学生的主导作用,而不是由AI直接生成作品文本,就是为了最大程度上规避文本原创性问题。但不可避免的是,部分学生仍然会在作品中或多或少地嵌入大语言模型直接生成的内容文本。对此,教研组在课程中明确强调AI的使用规范,要求对AI生成内容进行显著标注,而且注重对学生创作过程的透明化记录与评估。比如,要求学生提交“创作日志”,详细标注AI介入节点(如设定生成、惊奇点搜寻、初稿优化等环节),并附相关截图与修改对比。

此外,学生若过度依赖AI生成设定或润色文本,还容易导致作品同质化、创意萎缩等问题。对此,在教学中还适时引入了对AI的挑战环节,通过“人类对决AI”的创意擂台赛等形式,激发学生超越算法的创作自信。特别是在故事构思、情感抒发等人工智能的弱势环节,更强调要对AI的思路进行批判性分析,通过阅读经典科幻作品,提高学生的文学鉴赏能力和阅读品位。

四、结语

人工智能与科幻创作的融合,为传统写作教学开辟了创新路径。通过大语言模型、多模态生成工具的协同应用,可以有效突破传统教学中的瓶颈。但技术介入亦伴随着挑战,AI的介入可能带来技术依赖、原创性危机等诸多问题。课程通过透明化创作流程、标注AI生成内容、设置人机创意竞赛等策略,平衡工具效率与能力培育。课程对AI的定位并非替代者,而是激发潜能、优化效率的创作伙伴。

本研究作为国内创意写作领域的一次探索性尝试,为人工智能时代文科教育的数字化转型提供了实践样本。期待未来能出现更多跨学科合作,通过技术工具链的优化、教学伦理框架的完善,以及对经典文学资源的语料库开发和利用,构建更具包容性与创新性的科幻创作教育生态,为数智时代的文化生产培育兼具理性思维与艺术感知的新一代创作者。

基金项目:重庆市研究生教育教学改革研究项目一般项

通信作者:刘洋,重庆大学中文系副教授,科幻作家,研究方向为数字人文、创意写作、科幻文学。

参考文献

[1] 管童,朱永新 . 大语言模型时代人工智能赋能创意写作的教育审思与实践展望 [J]. 中国远程教育,2024,44(12):63-75.

[2] YANG D,ZHOU Y,ZHANG Z,et al. AI as an Active Writer:Interaction Strategies with Generated Text in Human-AI Collaborative Fiction Writing[C]. //SMITH-RENNER A,AMIR O,eds. Joint Proceedings of the IUI 2022 Workshops. Virtual Event,Helsinki,Finland,March 21- 22,2022. Aachen:CEUR-WS.org,2022:56-65.

[3] IPPOLITO D,YUAN A,COENEN A,et al. Creative Writing with an AI-Powered Writing Assistant:Perspectives from Professional Writers[EB/OL].(2022-11-09)[2025-03-11]. https://arxiv.org/abs/2211.05030.

[4] LING L,CHEN X Y,WEN R Y,et al. SketchAR:Supporting Character Design and Illustration Prototyping Using Generative AI[J]. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction,2024,8(CHI PLAY):1-28.

[5] YEH C,RAMOS G A,NG R,et al. GhostWriter:Augmenting Collaborative Human-AI Writing Experiences through Personalization and Agency[EB/OL].(2024-02-13)[2025-03-11]. https://arxiv.org/abs/2402.08855.

[6] ALAVI S H,XU W,JOJIC N,et al. Game Plot Design with an LLM-Powered Assistant:An Empirical Study with Game Designers [EB/OL].(2024-11-05)[2025-03-11]. https://arxiv.org/abs/2411.02714.

[7] WOO D J,GUO K,SUSANTO H. Exploring EFL Students’ Prompt Engineering in Human-AI Story Writing:An Activity Theory Perspective [J]. Interactive Learning Environments,2024,33(1): 863-882.

[8] 刘洋.科幻创作中的设定网络 [J]. 科普创作,2020(3):58-64.

[9] 刘洋.机器写作时代的科幻小说创作 [J]. 科普创作评论,2022,2(2):13-15.

[10] 张莉铃,江凌 . 人工智能时代食品专业大学生“专业写作”课程教改探索 [J]. 食品工业,2025,46(1):160-165.

[11] 李向玲,殷晶晶,谢婧婧 .OBE 理念下新工科研究生科技论文写作课程改革 [J]. 高教学刊,2024,10(33):123-126.

[12] 王海啸.生成式人工智能在大学英语教学改革中的应用探究——以“通用学术英语写作”课程教学改革实践为例 [J]. 外语教育研究前沿,2024,7(4):41-50,95.

[13] 兰媛.人工智能视域下应用型大学本科英语写作教学的创新研究 [C]// 外语教育与翻译发展创新研究(15). 成都外国语学院,2024:170-173.

[14] 姚亚妮.基于人工智能的高职应用写作课程教学策略研究 [J]. 学周刊,2024(16):115-118.

①指科技发展脉络。

②该内容为大语言模型生成。

③该内容为大语言模型生成。