创新之路,遍布荆棘

——评《芯片简史:芯片是如何诞生并改变世界的》

科普创作评论

杨莹 马赛

2025-10-11 20:37

芯片被称为现代科技的“心脏”。这一小小的电子元器件,从诞生至今不足70年时间,却已经一跃成为现代社会运转的核心控制单元。与它有关的发明,更是渗透到了人们生活中的方方面面——从智能手机到电动汽车,从计算机到各种常见家电:空调、电视、洗衣机……芯片的应用,已然成为数字时代最重要的特征之一。

作为数字时代的原住民,当今读者在享受着芯片技术带来的便利的同时,也同样好奇它的起源与发展。资深芯片研究专家、科普作家汪波在《芯片简史:芯片是如何诞生并改变世界的》(浙江教育出版社2023年版,图1,以下简称《芯片简史》)一书中对这一问题进行了详细解答。这部书以半导体技术发展的时间线为主轴,将芯片的发明和创新历程娓娓道来,也记录了科学家们的艰辛探索和难忘瞬间——惊喜的、振奋的,抑或是带有遗憾的。前海再保科技董事长檀林在推荐语中写道:“这本书回顾了60多年来芯片壮阔恢宏的发展历史,从某种意义上说,也是一部人类信息文明的发展史。”[1]102024年3月,《芯片简史》获得第十九届国家图书馆“文津图书奖”;同年12月,入选科技部评选的“全国优秀科普图书作品名单”。阅读这本书,或许能帮助读者推开一扇硅基文明的大门,了解芯片是怎样从实验室的科研成果演变为驱动现代文明的核心力量的。

图1《芯片简史:芯片是如何诞生并改变世界的》(浙江教育出版社,2023年4月)

一、芯片,不是从“片”开始

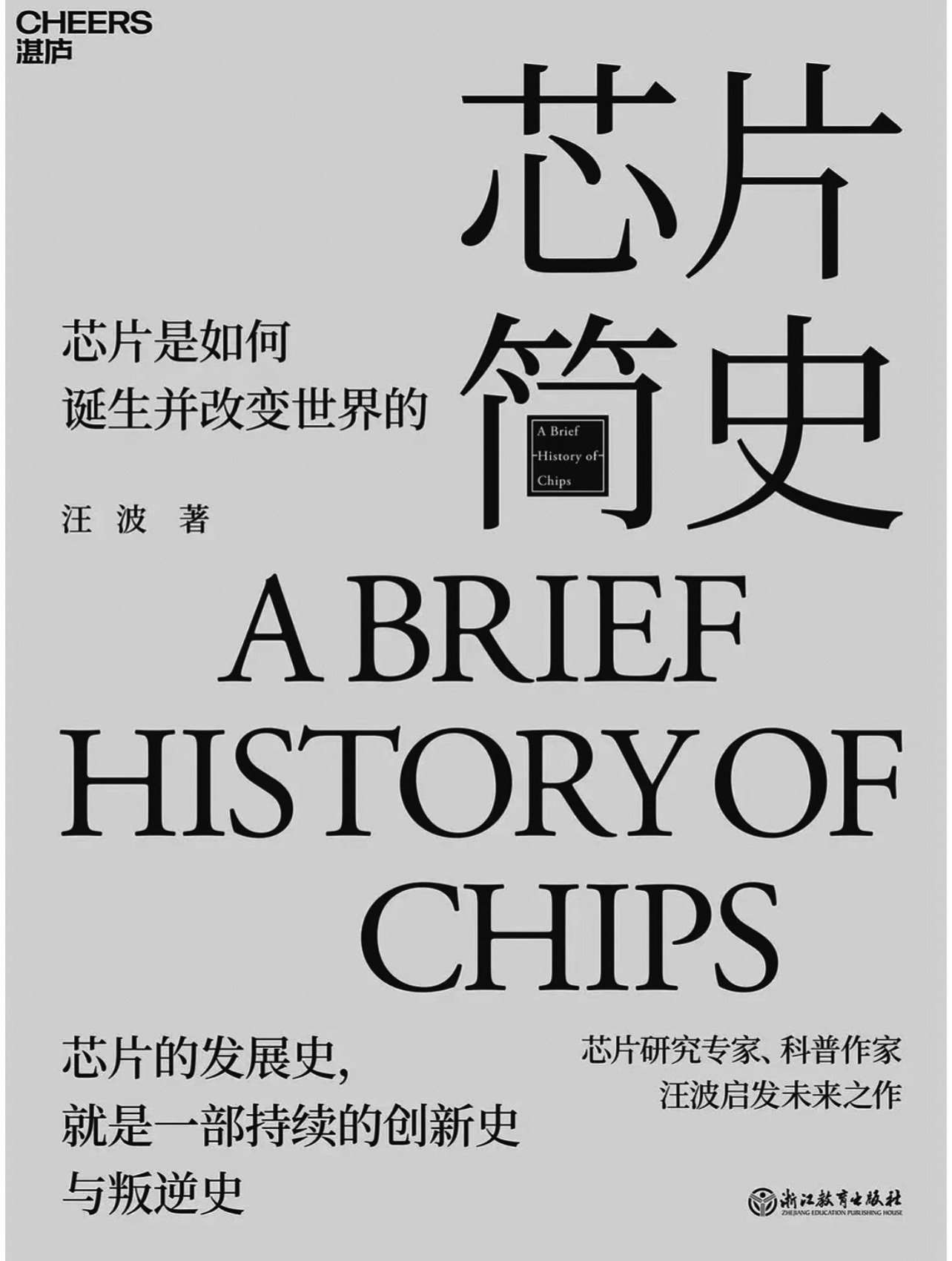

提起芯片,许多人的脑海中都会浮现一块方方正正、体积小巧的黑色薄片,外观科技感十足,上面用金属焊接了密密麻麻的管脚……这完全符合公众对现代芯片的印象,但也仅限于“现代”。假如沿着时间轴回溯几十年,人们会惊讶地发现,芯片的最初形态和现在存在天壤之别,甚至不能称之为“片”,而是一些形状各异、体积较大的真空管。这也是《芯片简史》的故事为何要从半导体技术讲起的原因。饮水必思源,要追溯芯片的发展,先要回顾它的前身——半导体器件。从简到繁的半导体器件,像一颗发芽的种子,演化出了双极型晶体管、MOS场效应晶体管①、光电二极管等产物,又由此集成构造出了模拟芯片、数字芯片和光电芯片。这一体系如同大树的树杈层层向外延伸(图2),人们所了解的,或者说印象中的芯片,其实只是参天大树的枝叶一隅。

图2 与芯片相关的科技树[1]5

在本书的前言部分,作者记录了自己和学生的一段对话。话题围绕MOS场效应晶体管的发明,延伸到了发明人遭遇的一系列困境:被公司打压、被禁止发表论文、项目组被裁撤、被迫出走……而这并非个例,芯片史上具有开创意义的一些发明,诸如中央处理器(CPU)、蓝色发光二极管(蓝光LED)、动态随机存取存储器(DRAM),都是在问世之初就遭到质疑和抵制,以至于差点夭折。蓝光LED正式推出之前,在原材料选择方面一直存在硒化锌还是氮化镓的争议。其中一个发明者中村修二(Nakamura Shuji)选择了氮化镓,为此在公司饱受排挤。浮栅晶体管诞生时,则被断言“毫无用处”。这项半导体领域最重要的发明之一,甚至没有机会进入生产线,只能发表在公司内部的期刊上,阅读者寥寥。

不断重现的历史,似乎在提醒旁观者。这一切并非巧合,也不是发明人的运气太差。《芯片简史》的作者针对该现象,诚恳地道出了自己的观点,“创新越大,对传统的叛逆和颠覆也越大,因而遭到传统势力的抵制也越大”“创新是对主流的偏离、对现有规则的破坏”。也就是说,那些偏离主流的创新发明被抵制并不是偶然,而是必然,甚至已经成为一种默认的规则。这样的见解,瞬间就为芯片发展史增添了几分残酷意味。试想,怀抱着梦想的科学家们,兢兢业业、呕心沥血完成一项重大创新规划,以为自己会迎来鲜花和掌声,但得到的只有质疑、否定和冷落,被业界的“丛林法则”所围剿。颠覆传统技术的代价是被驱逐、被遗弃,这和读者想象中的发明过程大不相同。

二、技术创新是一条曲折的道路

抛却对命运的唏嘘,假如有人能回到那个年代,成为投资人、公司高层、实验室领导,抑或是任何一个能主导这些发明生死的人,是否能够作出正确的选择?答案恐怕不尽然。以MOS场效应晶体管为例,它问世时,业界仍以结型晶体管的研究为主导。后者的优势显而易见——性能稳定、开关速度快,而且已经在诸多领域有过应用记录,其表现十分优异。而MOS场效应晶体管只有结构简单、制造成本低一个优点,性能方面并不出色。况且当时外延工艺的提出,又让结型晶体管的运行速度如虎添翼。业界更看好哪一种晶体管的前景,答案已经不言自明。

创新对于科技进步至关重要,但有些时候创新也需要承担一定的风险。作为芯片界的“菜鸟”,MOS场效应晶体管被扫地出局,遭到母公司贝尔实验室的雪藏,两位发明人穆罕默德·阿塔拉(Mohamed Atalla)和姜大元(Dawon Kahng)黯然离场,甚至没来得及为自己的研究成果命名。比起无形的驱逐,有形的抵制就更加残酷——19世纪末,尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)设计的交流电系统一经投入使用,即遭受到以爱迪生(Thomas Edison)为首的商人的强烈抵制。爱迪生作为直流电技术的拥护者,不能容忍交流电技术进入市场,抢占原本属于直流电的业务,为此他动用各种手段,如开展动物电击实验、设计电椅处决犯人等,以近乎极端的方式来验证交流电的危险性。技术博弈最后演化成一场商业大战,特斯拉不得不花费数年时间参与舆论斗争,才打消公众心中的疑虑,令交流电技术得以推广。

时代的选择是为了顺应生产力。每一项“破坏性”新技术②的出现,都会招致人们的恐慌和排斥。技术变革的成本很大,与之相比,沿用一项成熟的已知技术,再沿着既定的方向继续优化和改进,成本就要小得多。这一规律在芯片研发过程中反复得到验证。集成电路出现的时候,同样受到电子工程师的排斥。因为用集成电路技术制成的芯片一体性太强,不能单独挑选、替换其中元件,这和他们原有的工作思维相冲突。业界也认为触发器集成电路的制作成本太高,不值得大规模开发。同理,1970年法金(Federico Faggin)发明CPU芯片的时候,英特尔公司也不打算支持这一项目,因为他们判定这种芯片只能用于计算器,成长空间十分有限,而公司若是销售CPU芯片,还会分走核心业务,也就是存储器业务的资源。这些刚问世的新发明,都遭到了不同程度的抵制。原因很好总结,市场上的竞品已经发展得十分成熟,而新产品的优势不够。大多数人都不愿意冒着风险,去开拓未知的新领域,尤其是该领域已经被唱衰的前提下。

但是,诚如作者所说,“芯片的发展史,就是一部持续的创新史和叛逆史”[1]15。在叛逆精神的加持下,总有一小部分人站出来,打破常规的桎梏,把这些不被业界看好的研究继续下去。有时候是一个人单打独斗,有时候则是一群人在接力。贝尔实验室对MOS场效应晶体管的研究终结后,美国无线电公司拿过了接力棒,优化了晶体管的制造工艺,并将其转为商用。仙童半导体公司的万拉斯(Frank Wanlass)又在MOS场效应晶体管的基础上加以创新,开发出了CMOS场效应晶体管。接下来,格鲁夫(Andy Grove)、迪尔(Bruce Deal)、斯诺(Ed Snow)等新人纷纷登场。经过近10年的努力后,MOS场效应晶体管的稳定性、速度和集成度都大大提升,从而具备了与结型晶体管一战的实力。到如今,人们所使用的芯片中99%的晶体管都是MOS场效应晶体管。“破坏性”新技术的取胜,既出人意料,又在情理之中。

时间会给出答案。曾经被论证为“不可行”的集成电路,却成了芯片制造技术的主流,开启了一个又一个传奇故事,以至于晶体管时代后的所有芯片史,都以它来命名:集成电路时代、大规模集成电路时代、超大规模集成电路时代……险些“被关进小黑屋”的CPU芯片,如今却铺满全球,连太空深处的探测器上都有它的身影。黎明的曙光总会冲破黑暗,但是在那之前,一定不能忘了打着手电筒在黑夜里摸索前进的人,所有科技工作者的付出都值得感谢。

三、发明史、创造史,也是人才流动史

历史材料中常有类似这样的记录:“1745年,荷兰莱顿的两个科学家发明了蓄电池;1752年,富兰克林(Benjamin Franklin)进行了著名的费城电风筝实验……”时间、地点、人物和发明,往往被简缩成两三句陈述,从而给人一种风平浪静的错觉,读者难以窥见其中的暗流涌动。而《芯片简史》则致力于将海面下酝酿的风暴展示给读者,使读者有机会来到历史现场,见证更加真实的科研故事。这段旅途并不平和,而是充满斗争,处处可见剑拔弩张的氛围。晶体管的发明者,贝尔实验室的“三巨头”——肖克利(William Shockley)、巴丁(John Barteen)、布拉顿(Walter Brattain),因为专利的申请产生嫌隙,昔日亲密无间的好友,最终分道扬镳[2]。肖克利辞职后独自创业,几年后,不满他管理的8位下属集体离职,成立仙童半导体公司。媒体给了肖克利犀利的评价——“从万众瞩目到众叛亲离”。冲突、反目,或是“出走”的情节,常常在科研界上演。

芯片产业的发展,带来了巨大的利益市场。每一项新发明的问世,都意味着日后可能有源源不断的金钱进账。对于很多人来说,这样的诱惑难以拒绝。于是,芯片界不少参与科学研究、技术研发的学者们,纷纷踏上了“争名逐利”之路。争名,争的是专利所有权,以及业界对发明权的认可。20世纪50年代,德州仪器公司和仙童半导体公司因为集成电路的专利申请打得不可开交,双方因此对簿公堂,甚至去抠对方申请书上的字眼,寻找漏洞。如此大的阵仗,当然不是为了论证输赢,而是为了拿到专利授权后向其他公司收取使用许可费。最后双方选择庭外和解,在拿到诉讼结果前,两家公司已经向全球企业收取了数亿美元的使用许可费,各自赚得盆满钵满。

“先到咸阳为王上”,谁抢到了芯片研发的先机,谁就有机会名载史册。公司与公司之间是如此,同僚之间也难幸免。1974年,发明了CPU芯片的法金,意外发现自己的“埋栅”工艺被上司沃达斯(Leslie Vadasz)悄悄申请了专利,交涉无果后,法金愤而从英特尔出走,创办了自己的公司齐洛格。齐洛格公司开发的Z80和Z8000处理器迅速席卷市场,给英特尔造成了巨大的压力——这样的情形,显然是“老东家”英特尔未曾预料到的。

芯片的研发史,也是人才的流动史。人才是发明创造的主导性力量。无数次的苦思冥想或是灵光一现,都是“人”的力量在其中起到决定作用。巴丁和布拉顿做实验时意外洗掉了锗表面的氧化物,结果未能成为场效应晶体管的发明者(他们后来推出的是点接触式晶体管)[3]。库尔特·彼得森(Kurt Petersen)观察到喷墨打印机的漏墨现象,从而产生了微机电系统的研究灵感……这些人犹如盗取火种的普罗米修斯,带来了新世界的展望。在产业集群的引导下,科技人才不断流动。有人工作了一段时间后,从原公司辞职,去其他地方再就业,也有人干脆选择自己创业,或是借着访问交流的机会,去往更高的平台发展,“火种”就这样被带往全球各地。

以仙童半导体公司为例,这家公司本是由肖克利手下出走的“八叛徒”创办。在仙童从黄金时期走向衰落后,不少人因为各种各样的原因陆续离开。霍尼(Jean Hoerni)、拉斯特(JayLast)和罗伯茨(Sheldon Roberts)负气出走,成立阿梅尔克公司;诺伊斯(Robert Noyce)和摩尔(Gordon Moore)离开后则创办了大名鼎鼎的英特尔;西格尼蒂克公司的创始人也同样来自仙童;克莱纳(Eugen Kleiner)后来更是改行,创办了知名风投企业凯鹏华盈(KPCB)……在几十年间,涌进仙童的大批人才精英又纷纷出走自行创业。这些“小仙童”们聚集在一起,逐渐形成了硅谷地区的高科技企业群[4]。属于硅谷的传奇,由此扬帆起航。苹果公司前CEO乔布斯(Steve Jobs)形容说:“仙童半导体公司就像个成熟了的蒲公英,你一吹它,这种创业精神的种子就随风四处飘扬了。”[5]人才的流动促进了芯片制造业的繁荣,也推动了全球范围内的技术共享。

四、绝妙的比喻与精准的概括,一本外行也能看懂的“芯片科普手册

1872年,马克思(KarlMarx)在《资本论》(Das Kapital)第一卷法文版序言和跋中写道:“在科学上没有平坦的大道,只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。”[6]量子物理学出现在人类历史上只有百年左右时间,这一学科延伸出的理论体系和实践应用已经多到令人难以想象。半导体物理学作为其中的一个小分支,内容亦复杂到足以让外行望而却步。在此前提下,要撰写一本芯片题材的科普性书籍,作者必须考虑诸多问题。怎样用通俗易懂的语言阐述物理学的基本原理,将半导体的材料分类、晶体结构、导电机制、能带理论等抽象的知识,用一种相对简单的方式展示给读者?怎样让读者理解芯片在微观结构、功能设计乃至商业模式运营方面的创新?怎样才能让枯燥的科研故事读起来更加有趣?

在《芯片简史》出版之际,汪波在专栏中叙述了自己的创作想法:“面对如此庞大的芯片话题的写作,唯一的方式也是诚挚。如果不是诚实地面对真实的困难和问题,而是盲目乐观、急于求成,最后只能一地鸡毛。”[7]从某种程度上讲,文学创作和科学研究一样,都需要诚挚的精神。汪波本人也参与芯片设计工作,知晓其中的困难和不易。在芯片版式设计完成后,通常还需要经历一道“印刷”或“流片”的工艺,才能得到成品。而在流片时,若一个小疏忽导致连错了芯片上的一根线,芯片就会整个报废,少则几万元、多则十几万元的流片费用也付诸东流。而此时,逃避没有任何意义——唯有诚实地面对问题并解决问题,工作才能继续推进下去。

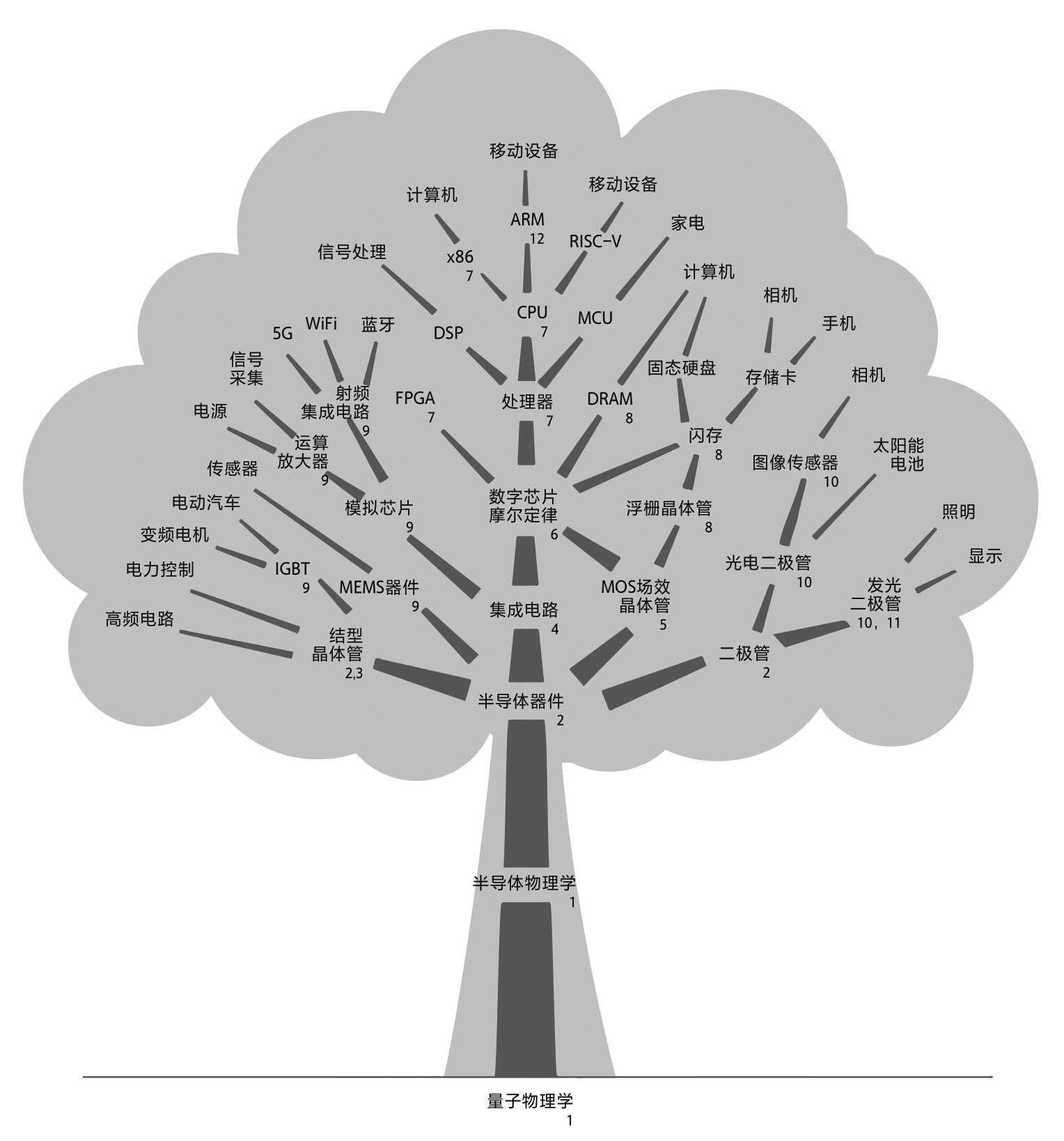

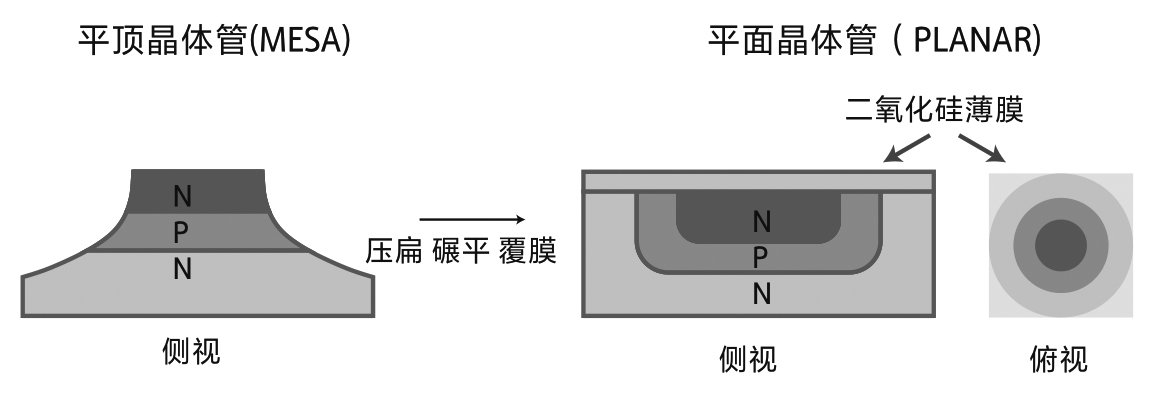

书中很多地方都体现出了汪波关于芯片科普的“巧思”。比如在讲解平顶晶体管(MESA)和平面晶体管(PLANAR)的区别时,读者可以通过书中的插图来比较这二者的结构差异(图3)。而作者又通过详细的比喻,细化了两种晶体管的特征:平顶晶体管像是有着圆形平顶的“火山”,平面晶体管则是将“火山”彻底压扁、碾平,让山顶陷入山腰,山腰陷进地面以下的产物。这种趣味化的说明,即便是不掌握任何芯片知识的门外汉,也能轻易看懂。“三明治”形状的硅晶体管,“芝士蛋糕”结构的浮栅晶体管,“开天窗”的EPROM存储器①……《芯片简史》摒弃了流水式写作的思维,转而将技术发明与历史发展故事融合起来,从而赋予了这些发明活的灵魂。

图3 平顶晶体管与平面晶体管对照图[1]113

在《芯片简史》的记录之外,属于芯片的故事远未画上句号。翻过技术垄断的高山,踏着改革开放的浪潮,我们得以聆听到更多的“中国芯片故事”。先是以中芯国际为代表的半导体制造企业崛起,包揽了全球主要的芯片制造业务。而后国产芯片设计行业迎来蓬勃发展,销量超过1000万片的飞腾系列、稳居世界超算第一方阵的申威、从指令系统到内核设计全部自主研发的龙芯3A600……从技术突破到生态构建,国产CPU芯片的每一步征途都格外不易,有时甚至需要“断臂求生”。从2020年到2025年,美国针对在华企业的芯片制裁不断收紧,华为、海康威视、浪潮等品牌纷纷受到波及,华为更是首当其冲,被迫出售旗下的荣耀手机品牌以自救。芯片领域的战争,不再只是企业与企业之间的针锋相对,而是系于民族命运,成为大国战略竞争下的缩影。置身于数字时代的我们,应更加理性地看待前沿科技的发展,正视创新之路上的种种困难,携手面对新的挑战。

通信作者:杨莹,天津科学技术馆馆员,研究方向为科学传播。

参考文献

[1]汪波.芯片简史:芯片是如何诞生并改变世界的[M].杭州:浙江教育出版社,2023.

[2]潜伟.信息时代的物质基础——晶体管的发明[J].科技导报,2019(19):120-120.

[3]樊春良.贝尔实验室的半导体研究——晶体管的发明,兼论战略研究[J].自然辩证法研究,1997(7):47-50.

[4]张海霞.从仙童到硅谷的“芯”路历程[J].金融博览,2019(3):66-66.

[5]李智晖,霍永学.硅谷热——高科技文化的成长[M].北京:电子工业出版社,2018.

[6]卡尔·马克思.资本论[M].郭大力,王亚南,译.北京:中央编译出版社,2024.

[7]一次冒险但不仓促的尝试——写在《芯片简史》出版之际[EB/OL].(2023-05-31)[2025-04-25].https://book.douban.com/review/15205782.

①目前市场上最常用的一种晶体管类型,被誉为20世纪最重要的发明之一。

②也称破坏式创新,相较于“延续性”技术而言,破坏性技术往往与现有的主流市场发展趋势相悖,一经引入,即容易带来大规模社会变革。