诗意的宇宙美

——纪念李元先生诞辰百年

科普创作评论

卞毓麟

2025-10-10 11:40

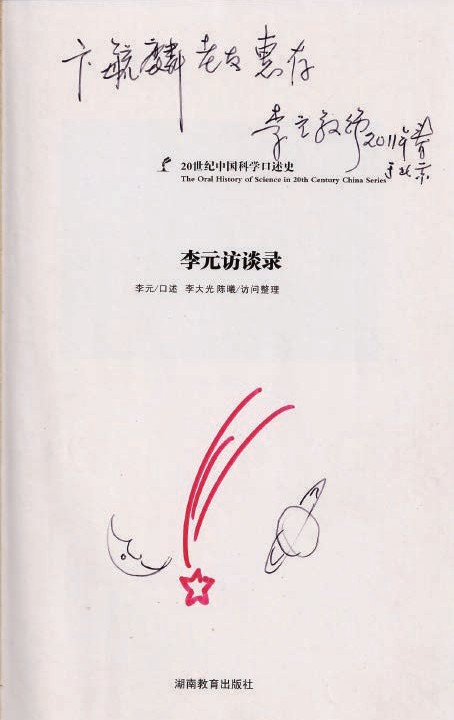

有两部著作对于了解李元其人其事很有帮助。一部是《李元访谈录》(湖南教育出版社2010年版,图1),系“20世纪中国科学口述史”丛书之一。丛书主编樊洪业先生念及我的“科班”天文背景、长久的科普热情以及与李元数十年的交往,让我审阅《李元访谈录》。我认为这部作品非常成功。另一部是《科普之星——李元》(科学普及出版社2010年版),系中国科普研究所成立30周年之际组织编写的“科普人生:聆听老一辈科学家娓娓道来的科普历程”丛书之一种。李元为此书写了“我的科普之路(代序)”,用4个短句形象地概括了自己的人生——“认星座是我的起点”“紫金山是我的大学”“天文馆是我的理想”和“宇宙美是我的追求”。我觉得其核心可归结为两个关键词:“诗意的”和“宇宙美”。值此先生诞辰百年之际,特撰此文以为纪念。

一、诗情盎然的笔触

李元有鲜明的诗人气质。他写诗不多,却不乏佳作。其中,《宇宙的桥梁——献给太空美术大师C.邦艾斯泰》(以下简称《宇宙的桥梁》)就很值得赞赏。这首诗体裁自由,韵律和美,就像邦艾斯泰(Chesley Bonestell)美妙的太空画,是现实主义与浪漫主义的联姻。全诗共16行,可分为前后两半。后8句皆以“你”字起首,排比递进尤其感人:“你为人类增添了飞往太空的力量,你激发了我们对未来世界的幻想,你的太空美术作品美好而多样,你鼓励我们向太空飞翔再飞翔。你的作品照耀宇宙胜过天体的光芒,你的思想智慧比星星更明亮,你揭开了太空时代的序幕,你的艺术将永远灿烂辉煌。”[1]1081985年,李元以此祝贺邦艾斯泰的97岁生日,对方欣然接受。这首《宇宙的桥梁》生动地体现了李元对宇宙美的执着追逐,以及对科学普及艺术化的不懈追求。李元本还想1988年亲自赴美祝贺这位太空美术巨擘百岁大寿,可惜邦艾斯泰于1986年6月11日去世了,那天是李元的61岁生日。

图1 李元亲笔签赠笔者的《李元访谈录》扉页书影,他自绘的Logo非常有特色:拟人化的月亮、彗星和土星

李元是中国天文馆事业的开拓者。1957年9月29日北京天文馆正式开馆,他精心设计并编写的40分钟天象厅表演节目《到宇宙去旅行》引起轰动,后来又成为几十年久演不衰的保留节目。2002年3月,辽宁少年儿童出版社出版李元的自选科普文集,50余万字,书名就叫《到宇宙去旅行》。书中首篇文章《奇妙的宇宙旅行——记北京天文馆人造星空的表演》正来源于1957年的节目演讲词,充分体现了李元科普作品中的诗情。节目开始后,音乐回荡在拥有巨大圆顶的天象厅内,讲解员李元用清脆的声音为观众介绍:“谁带着我们到宇宙去旅行呢?那就是放在我们中间的这一架精巧复杂的仪器,它的名字叫作天象仪。它可以表演各种各样的天文现象,能够巧妙地在圆顶银幕上放映出美丽的星空。”[2]4当宇宙旅行即将告一段落时,节目以曙光初现为结尾,让读者回到现实之中:“天上的星星已经消失在星光里了,大地又回到了光明,我们新的一天又开始了。”[2]17走出天象厅,人们还不断回忆着这一次奇妙的旅行。在天象厅外围圆形走廊的绿色墙面上,陈列着“星际航行”的科学幻想油画。优美的解说词,连同天象厅诗意盎然的环境氛围,都是李元用多少个不眠之夜换来的劳动成果。

李元的科普作品,很早就形成了这种诗情的风格。早在1950年,他为南京人民广播电台自然科学讲座所创作的《伟大的宇宙》,结尾不仅歌颂了人类百年来天文探索的伟大贡献,还指出人们可以通过了解宇宙来反观自身,“用愈来愈新、愈过愈大的眼光看世界,看宇宙,再来反映我们自己的渺小和伟大”,并“用更新的态度来生活和工作”,最后呼吁人们站在前人的肩膀上继续探索宇宙。可见当时才25岁的李元,胸中已然自有一番气象了。

再说半个世纪前,为配合宣传和观测在我国新疆西部边陲的喀喇昆仑山地区可见的1976年4月29日日环食,北京人民出版社的“自然科学小丛书”决定赶出一册《日食和月食》,字数仅两三万,要求科学道理讲得明白,文字顺畅通俗易懂。作者由参加这次日环食观测的北京天文馆和上海自然博物馆天文组两个单位联合署名,具体执笔是我本人。这是我初出茅庐写的第一本科普书,我夜以继日苦干一周按要求交稿了。书稿由李元和陈晓中审阅。后来李元告诉我:“写得很好,基本上不必改,只是全书第一句劈面而来就是‘1968年9月22日,在我国新疆西部发生了一次日食’,对于不熟悉日食的读者来说有点生硬。因此我给你加了一小段话。”他在全书开头加了寥寥238字,意境就不一样了:

自然界是瑰丽多彩的。有时,我们会看到万里晴空中闪耀着光芒的太阳逐渐消失了,大地顿时变得昏暗,远处地平线上呈现着晚霞似的光辉,这时,鸟儿归巢,鱼儿潜水,好像黄昏提前到来;有时我们还会发现,皎洁如水的满月慢慢被黑影遮住,本来月明星稀的夜空,变得繁星似锦,竞相辉耀。这就是日食和月食。古代人,由于不了解日月食的原因,还以为是“天狗吃日”和“蟾蜍食月”呢。现代,由于科学技术的进步,人们不仅揭示了日食和月食的秘密,而且还能够根据天体运行的规律,精确地计算和预报日月食发生的地区和时间。[3]

那时的李元正好50岁,他解说科学的语言能力堪称炉火纯青,这段文字的妙处读者犹可细细品味。

这种悠悠诗情还有很多例子。1994年,紫金山天文台建台60周年之际,李元写了一篇《紫金山天文台随想曲》,其“序曲”200多字,以钟山之景起兴,而后依次想到了紫金山天文台的开路先锋,兴建始末,离乱岁月和人间正道[2]203。全文着墨素朴而洒脱,平淡之中有新奇。

二、太空美术行家

在李元先生百年诞辰纪念视频中,他的幼女李星玉说得贴切:“我父亲就是热爱星空,而且赞美星空。他一生最大的幸福,就是把工作、生活和他的兴趣结合在一起了。”

1982年,李元从北京天文馆调入刚成立的中国科普创作研究所(今中国科普研究所),任外国科普研究室主任,他既是北京天文馆的元老,也是中国科普研究所的元老。1989年,李元从科普所离休,但他从未离开科普阵地,也从未想多休息一天。

李元不遗余力地大力倡导、推动形象化的科学普及。他总结道:“以科学知识为主的天文普及工作最不可少的要素是趣味性和艺术性;普及科学是征服读者和观众的一门艺术;生动的文笔和讲解配以优美的艺术图像,显然是最易理解、最引人入胜的科学普及。”[4]319他还说:“除了科学本身的趣味之外,我还从美学的角度去欣赏它们……科学普及的艺术化是我从事科普努力追求的目标。”[4]319从李元的科普贡献和个人兴趣来看,与“科学普及的艺术化”联系最为密切的一个领域就是太空美术了。

李元与太空美术的结缘可回溯到1944年夏天。那时,19岁的李元在重庆街头偶然翻开一本美国的《生活》(Life)画报,立刻被其中的“土星组画”吸引住了。他从未见过这样的土星美景,邦艾斯泰画笔下的土星世界让他对了解和探求神秘宇宙的愿望更强烈了,他也想把美妙的宇宙介绍给更多的人,由此萌生了终身从事天文科普的想法。19岁立志,90岁依旧笃行,这就是李元的科普人生。他后来了解到这组名画影响了许多人,甚至卡尔·萨根(Carl Sagan)也是受其影响走上了天文学的道路。

志同道合者可成忘年之交。尽管画坛巨擘邦艾斯泰年长李元37岁,但他们对于太空美术的重要性拥有共识。邦艾斯泰在97岁高龄时还在给李元的信中说:“我认为使人们对天文学感兴趣的最好方法是让他们观看有趣的天文美术作品和照片。并且要想使太空美术得到发展和后继有人的话,就要把太空美术和天文学介绍给青少年们。”[1]106顺便提一句,按现今外国人名汉译规范,Bonestell要译成“博恩斯特尔”,然而李元早年所译之“邦艾斯泰”,却几乎成了这位太空美术大师约定俗成的中文名[1]103。

李元并非画家,但他对太空美术有着广博的知识和深刻的理解,是一位真正的太空美术行家。例如,他指出邦艾斯泰的太空美术作品“不但预示了20世纪人类宇航的伟大技术成就,而且帮助了它们的实现”[1]105。其实偶然之中有必然,20世纪50年代初邦艾斯泰创作进入高峰,美国的《柯里尔》(Coller’s,亦译《科里尔》)杂志邀请他为5篇展望未来宇宙飞行的系列文章配图,而文章的作者竟是世界顶尖的火箭专家布劳恩(Wernher von Braun)!他俩在合作中成为好友。布劳恩认为邦艾斯泰的作品远非虚无缥缈的仙境图的简单复制,而是“代表了现代科学所能提供的有关遥远天体的最准确的描绘”[1]105。李元认为:“邦艾斯泰的艺术作品强烈地影响了美国公众和政府,促使他们支持对宇宙探索的投资……他的艺术作品使单调的天文数据和工程计算有了直观和现实意义。”[1]105

如果说使李元进入太空美术领域的启蒙者是邦艾斯泰,那么在中国将公众引往太空美术之门的则是李元。李元认为太空美术反映了天文学和宇宙航行的发展和成就,天文教学与普及都非常需要太空美术。他不断撰文介绍国际上太空美术的历史与现状,例如2006年6月他在《科普研究》上发表的长文《太空美术与科学普及》,至今仍然值得一读。

1979年以后,李元和世界上享有盛名的多位太空美术画家和评论家陆续建立联系,进行交流,如美国的邦艾斯泰、米勒(Ron Miller)、麦考尔(Robert McCall)、杜兰特(F.C.DurantⅢ)以及日本的岩崎贺都彰(Kazuaki Iwasaki)等。在联络交流的基础上,李元努力策划和组织举办太空美术展览,例如1984年他牵头联合美日太空美术画家在北京天文馆举办太空美术大展“宇宙画展”影响深远;同年,由张钰哲先生题写展名的“宇宙在召唤”,先后在全国10多座大中城市展出。更值得一提的是,2006年3月,中国科技馆举办由李元策划的“国际太空美术作品展”,由于这次展览是在“神舟五号”和“神舟六号”飞船相继发射成功,“嫦娥工程”探月计划宣布启动之后举办的,因此得到航天部门的支持,具有更大的现实意义[5]165。

1992年前后,杜兰特和米勒合作出版了《地球以外》(Beyond the Earth),介绍邦艾斯泰的太空美术,并收录许多世界知名太空美术家的评论。李元的评论“太空美术是搭建人类与宇宙的桥梁”,曾被杜兰特在多种书刊上引用[5]162。李元说:“杜兰特把布劳恩和阿瑟·克拉克(Arthur Clarke)的语录同我的语录并排放在一起,令我受宠若惊。”[5]162

太空美术使抽象的概念具象化,能够凸显宇宙美的精髓。它既描绘现实又展示未来,既有科学价值又具艺术魅力。李元一直致力于寻觅和帮助中国有志于太空美术的画家,例如北京天文馆的著名太空画家喻京川就曾得到李元的持久帮助。中国正从航天大国向航天强国挺进,中国的太空美术也将在世界上占据重要一席。

三、国际佳作的传播者

鲁迅先生在《拿来主义》中提倡要主动“拿来”外国的好东西,经过挑选、辨别后为我所用。李元十分赞同并努力践行这一主张。他为国人“拿来”的好东西着实不少,这在介绍李元的书刊、文章中随处可见。此处仅略举二三。

(一)为《大众天文学》的引进倾注心血

法国天文学家弗拉马利翁(Nicolas Camille Flammarion)是一位天文科普奇才。他的传世之作《大众天文学》(Astronomie populaire)被美国科普巨匠艾萨克·阿西莫夫(Isaac Asimov)誉为“在19世纪的同类著述中,这乃是一部无出其右的杰作”。这部作品于1879年首次出版,到弗拉马利翁去世的1925年,该书在法国再版20多次,被译成英、西、意、俄等10多种文字,堪称读者遍天下。

弗拉马利翁为法国的许多报刊撰写了大量普及天文学的文章,也十分擅长天文科普演讲。他的演讲妙语连珠,令听众入迷的魔力堪与狄更斯(Charles Dickens)媲美。弗拉马利翁在文学上也取得了可观的成就,所写的小说背景大多体现了科学为公众服务。他的座右铭是:“科学知识应该大众化,而不应该庸俗化。”李元对这一座右铭深有共鸣。2003年1月,李元在《科学生活》杂志发表长文《大众天文学传奇》及辅文《弗拉马利翁的传奇人生》,评说弗拉马利翁具有“诗人般的性格”,期待“一种更理想、更诗意、更生动的天文研究”[6]。这也正是李元不懈追求的愿景:诗意的、美的、让人喜闻乐见的天文科普,让科学知识趣味化、艺术化、大众化。

李元配合恩师、著名前辈天文学家和翻译家李珩先生,为翻译、出版中文的《大众天文学》费尽心力[6]。20世纪60年代前期,已届花甲古稀之间的李珩先生据1955年法文版《大众天文学》,奋力将此百万言巨著译成中文,并请李元协助校译、配图。李元为此倾注了大量心血。他根据英译本编校,增选了许多当代天文彩色图片。科学出版社将中文版分成3个分册出版,全书16开本约600页、图片800余幅。可惜第三分册因故未能广泛流传,1989年,李珩为此抱憾而终,李元深为痛惜。所幸2003年广西师范大学出版社以新的面貌重新出版此书。2013年,李元同李珩先生之女李晓玉教授商定,与北京大学出版社合作再次出版《大众天文学》。年近九旬的李元嘱咐我为此版本撰写一篇《弗拉马利翁传略》,以便读者对弗翁有进一步的了解,我自然尽力而为。

弗拉马利翁一生“把探索大自然的幸福传授给广大群众”,“竭尽一生精力宣传天文知识,使这既美妙又正确的天文科学大众化”,他“笔尖燃烧着火焰,口舌充满了热情,极富感染读者和听众的能力,因此受人爱戴,誉满全球”[6]。对弗翁有深刻理解和强烈共鸣的李元如是说。尽管不能将李元的成就和声望与弗拉马利翁相提并论,但是我认为,这段评语在某种程度上亦适用于李元。

(二)将星图带给大众

古今中外形形色色的星图,是传递诗意宇宙美的宝藏。《科普之星——李元》一书中专有一节“对星图的迷恋”,内容很精彩。李元说:“我有个特别的爱好就是自己看星、自己画星图、自己还搜集星图——适合天文爱好者使用的、世界上重要星图我差不多都有”。他抒发了自己对星星的独特情感:“天上的星和你有了感情,你就融化到星空去了,这是有感情地看星。”[7]67他将天文学知识与中外神话传说融合在一起——与牛郎织女传说相关的织女星在天琴座,而天琴座又是希腊神话中俄耳甫斯的琴。有时,他在天文馆作讲解谈到“天琴座”时,还会播放抒情音乐奥芬巴哈的序曲《俄耳甫斯在天堂与地狱》(Orphée aux enfers,又译《地狱中的奥菲欧》)。

星空是客观存在,本无喜怒哀乐。但是,星座与人文相结合,就有了感人的故事。

李元一贯重视绘制和出版星图。观星是进入天文学的一扇大门,能引起一个人对天文学的兴趣。他本人就是从观星进入天文学的。他爱星图,也非常重视将星图普及给大众。为不同程度的天文爱好者和观星人出版各种星图,成了李元的一生要务。1984年,科学出版社出版了由李珩和李元执译的世界天文科普名著《星图手册》,对我国科学界和科普界都很有参考价值。此书英文原著名Norton’s Star Atlas and Telescopic Handbook,即《诺顿星图和天文参考手册》(以下简称《诺顿星图》)。李元曾说,《诺顿星图》是他的星图事业的中心[7]69。1995年,台北明文书局推出修订增补中文版《诺顿星图》,精装一大本,成为当时最好的华语星图。李元为此版本增添了不少原书没有的资料,包括弗拉姆斯提德(John Flamsteed)绘制的著名古典星图。古典星图把真实星空形象和神话人物、动物等的形态融为一体,往往具有很高的艺术性。但是古典星图的星座边界不明确,直到1928年,国际天文学联合会才规定了严格按经度、纬度整齐划分的星座边界,并一直沿用至今。

英文版《诺顿星图》于1910年首次出版,百年间先后出了20版。2012年7月,湖南科学技术出版社推出由李元主持翻译的第20版《诺顿星图手册》。一个月后,在北京召开的第28届国际天文学联合会大会期间,李元喜形于色地面赠我一册,并一再强调书中的“参考手册”非常有用。经李元提议,我写了《百年风流〈诺顿星图〉——向年轻爱好者们推荐》一文,在2014年11月号《天文爱好者》刊出。

(三)为引进电视系列片《宇宙》出大力

20世纪70与80年代之交,随着改革开放的推进,我国对当时美国的几位科普大家——马丁·加德纳(Martin Gardner)、艾萨克·阿西莫夫和卡尔·萨根——给予了越来越多的关注。萨根著作众多,中译本也不在少数。而他那部13集的大型电视系列片《宇宙》(Cosmos)和与之配套的同名图书,更令他在中国声名大振。20世纪80年代前期,世界上已有60多个国家播放了电视系列片《宇宙》。

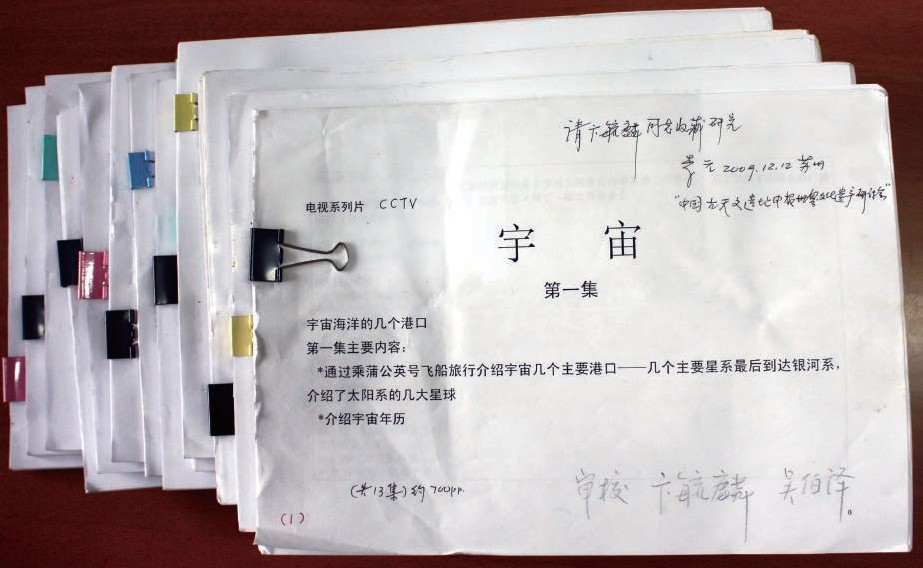

李元先生为引进《宇宙》系列片出了大力。在他的努力推动下,其英文脚本汉译工作在1984年启动,中央电视台要求在两个月内全部译出。鉴于《宇宙》巧妙地将科学与文化、历史、艺术融为一体,以新颖独特的方式展现宇宙之美,因此翻译脚本虽无重赏,却亦有勇夫:吴伯泽、朱进宁、王鸣阳等一众好手迅即开译,最后由我和吴伯泽总体审校。当时译稿还是手写,工整誊清后按时交卷。《宇宙》系列片诗意的宇宙美,正是李元的追求,他担任了中译版的科学顾问。后面的故事颇为曲折,尽管译制早已就绪,但直到2001年,央视才终于播出。

2009年,85岁的李元将全套打字稿(图2)转交给我,嘱咐继续保存。2018年,四川省科普作家协会的董仁威先生告知,他们在筹建时光幻象科普博物馆,希望我积极支持,提供藏品。当年12月20日——这天恰是萨根22周年忌辰,我将李元交给我的约700页打字稿当面捐赠给董仁威,希望时光幻象科普博物馆能妥善收藏,有志于研究萨根的朋友可以继续利用这些已有30多年历史的珍贵译本。

图2 电视系列片《宇宙》的中译脚本打字稿,透视效果使下层纸张尺寸显得小了许多,可见这摞稿子有多厚

所幸,与电视系列片配套的同名图书《宇宙》,几十年来在我国先后有多家出版社推出不同的译本,它们至今依然很受欢迎。

四、结束语

李元先生在2002年版《到宇宙去旅行》一书中用了一幅2001年12月同我的合影,是在“科学与公众论坛——纪念‘科学先生’卡尔·萨根逝世5周年”期间拍摄的(图3)。那次论坛的3个主题“科学家及公众理解科学”“宇宙及地外文明的探索”以及“科学与反伪科学”,都围绕萨根的生平与工作展开,也都是我们共同关心的。我在论坛上还应邀作了演讲《真诚的卡尔·萨根》。今天再看这张照片,李元的音容宛在,令人分外思念。

图3 2001年12月李元与笔者在“科学与公众论坛——纪念‘科学先生’卡尔·萨根逝世5周年”期间的合影(张苏摄)[2]彩插页

李元先生的工作非常出色,他也实至名归地获得了众多的荣誉和褒奖,例如1998年5月国际天文学联合会将第6741号小行星命名为“李元”,以表彰他对科普事业做出的贡献。凡此种种皆不难查找,兹不赘述。2014年11月26日召开的全国离退休干部先进集体和先进个人表彰大会上,李元被中共中央组织部表彰为“全国离退休干部先进个人”。2015年3月,中国科协机关离退休干部办公室下发《关于开展学习李元同志先进事迹活动的通知》,在全体离退休老同志中开展学习李元同志先进事迹活动。

这个时代,我们需要更多像李元这样的科普家!

参考文献

[1]李元.访美见闻:回溯李元科学文化之旅[M].李星燕,李兆星,李星玉,整理.北京:科学普及出版社,2017.

[2]李元.到宇宙去旅行[M].沈阳:辽宁少年儿童出版社,2002.

[3]北京天文馆,上海自然博物馆天文组.日食和月食[M].北京:北京人民出版社,1976.

[4]李元.李元[M]//叶叔华,主编.20世纪中国知名科学家学术成就概览·天文学卷.北京:科学出版社,2014:314-324.

[5]李元,李大光,陈曦.李元访谈录[M],长沙:湖南教育出版社,2010.

[6]李元.弗拉马利翁的传奇人生[J].科学生活,2003(1):40-41.

[7]本书编写组.科普之星——李元[M]北京:科学普及出版社,2010.

通信作者:卞毓麟,上海科技教育出版社编审(退休),上海市科普作家协会名誉理事长,曾任上海市天文学会副理事长,研究方向为天文学、科学史、科技传播与出版。