期刊科普群体网络建构与科学传播研究

——以《儿童世界》为例

科普创作评论

王倩

2025-10-11 09:57

20世纪初,新文化运动掀起科学民主思潮,在此语境下诞生的《儿童世界》期刊呈现出文学与科学交织的双重进路。作为中国现代儿童文学史上第一份白话儿童刊物,《儿童世界》从1922年1月16日创刊到1941年9月15日停刊,在战火纷飞中先后辗转上海、长沙、香港三地,20年间共出版47卷723期,依托商务印书馆的发行网络辐射全国甚至东南亚。既有研究多将《儿童世界》视为文学刊物,王泉根、蒋风、朱自强等学者一致认定《儿童世界》为“中国第一本儿童文学期刊”,其“儿童本位”理念奠定了现代儿童文学的基础[1]。吴永贵也认为,《儿童世界》作为中国儿童文学发展的重要标志,标志着中国儿童文学进入了一个崭新的时代,具有里程碑的意义[2]。也有学者关注到《儿童世界》在儿童科普领域的实践价值,迟受义曾评价“《儿童世界》增加科学故事,是儿童读物新大陆的一线曙光”[3]。简平认为,《儿童世界》不仅是“儿童文学运动”的主战场,还通过丰富的科学栏目设置和多样化的编辑方针,形成了广泛的创作气候[4]。1922年郑振铎初创《儿童世界》时,期刊定位以儿童文学作品为核心内容。1925年徐应昶接任主编后实施系统性改革,增加自然、物理、化学等领域的科学知识传播,除注重文学趣味,亦关注科学精神[5],推动期刊从单一文学载体向综合性儿童期刊转型[6]。他曾明确提出,《儿童世界》的创办宗旨是“为养成儿童阅读兴趣,增长儿童生活常识”[7]。在20年的出版历程中,《儿童世界》共发表约160位作者的4300余篇科普文章,为当时的儿童读者勾勒了一幅丰富的科学图景[8]。结合既有史料与实证研究重新审视《儿童世界》的定位,可以发现《儿童世界》不仅作为首份白话文儿童文学刊物进行了开创性实践,更在文学土壤中孕育出儿童科普的早期形态,其文学主体性与科学协同性并存。

从社会网络理论视角审视,《儿童世界》的编辑与作者群体构成了一个动态演化的关系系统,其网络既保留传统亲缘、地缘纽带,又衍生出基于职业认同与知识共享的新型联结。这种依托商务印书馆形成的双重网络形态,不仅映射了现代出版机构对社会关系的跨地域重构,更通过文学网络推动科普作品的生产,实现了儿童启蒙从单一教化向科文融合的转型。崔波指出,此类媒介空间中的关系演化,实质是“传统共同体向现代知识社群过渡的微观缩影”[9]。而《儿童世界》的独特价值,恰在于其以文学为枢纽,将科普创作嵌入儿童本位的叙事框架,使科学传播同时获得情感感召力与认知可信度。

当前,民国时期科学传播的既有研究已取得一定成果,但专门针对《儿童世界》及其科普群体网络的系统性分析尚显匮乏。本研究重点关注儿童文学读物中孕育培养的科普群体,如何与教育界、学术界、出版业乃至更广泛的社会文化网络之间进行互动,分析这些网络如何塑造了《儿童世界》面向儿童的科学传播,揭示出社会网络在推动科学知识普及中的机制和作用模式,为科学传播的历史研究和实践策略提供新的洞见。

一、《儿童世界》科普群体网络的生成

(一)核心节点的科学传播实践

个体行动者在社会结构中的角色和影响力,由其在网络中的节点位置及连接强度共同决定[10]。在社会网络中具有较高影响力或连接度的节点是核心节点,核心节点因其与其他节点的连接而成为信息流动的关键枢纽,能够有效地促进信息的扩散和知识的传播。在《儿童世界》的科学传播中,主编与编辑团队作为核心节点,通过其前瞻性领导、专业内容策划与传播策略创新,有效推进了科学知识的普及。他们不仅是期刊内容的策划者与把关人,更是科学传播理念的践行者(表1)。

表1《儿童世界》编辑团队成员在本刊发表科普文章发表情况统计

1.郑振铎的核心引领

郑振铎在新文化运动中崭露头角,受新思想影响,积极参与文学创作与翻译。1921年,他在上海《时事新报》副刊《学灯》任编辑,开辟“儿童文学”专栏[11],显现出他对儿童文学革新的意愿。同年,他加入商务印书馆负责编纂小学教科书,发现当时国内儿童读物短缺且品质低,成为制约儿童全面发展的瓶颈。于是,他向商务编译所所长高梦旦提议创办《儿童世界》,主张提供符合儿童心理和阅读兴趣的白话文作品。1922年1月16日,《儿童世界》在上海创刊。

在郑振铎主编《儿童世界》期间,该刊内容虽以儿童文学为主,但也注重引入科普内容。在他负责期刊的一年内,《儿童世界》共刊登98篇以动植物为主的科普文本,他还特别强调插图的运用[12]。郑振铎具有国际视野,认为世界各国的儿童文学作品,只要是适合于中国儿童的,都应“尽量采用”[13]。他译介杜柏博士(Katharine Elizabeth Dopp)介绍巢居时代人类生活的科普作品《巢人》(The Tree-Dwollers),认为这种故事对于中国素未受科学洗礼的儿童具有“故事的趣味”和“科学的知识”两方面价值[14]。《儿童世界》从早期偏重插画故事的单一形式,向融知识性、趣味性和实践性为一体的方向拓展,旨在激发儿童对科学的兴趣和探索欲望。

郑振铎担任主编期间,共发行53期,他赋予了《儿童世界》一种独特并具有前瞻性的旨趣,即兼顾文学艺术与科学教育的双重价值。他的编辑哲学植根于儿童本位论,旨在通过多元化的内容促进儿童全面发展。作为这一网络的核心节点,郑振铎通过对文学研究会的领导活动、在商务印书馆的专业地位以及与诸多作家的情感联结,建立了《儿童世界》早期作者群体的社会网络。

2.徐应昶的科学传播实践

1923年1月,郑振铎完成《儿童世界》第5卷第1期的出版任务后,辞去主编一职,徐应昶以干事身份接手并开始承担期刊编辑工作,到第12卷第3期,期刊封底开始正式标注徐应昶为主编身份,直至1941年杂志终刊。现有研究中,郑振铎对该杂志的贡献受到较多关注,相比之下,徐应昶的主编作用未得到充分探讨。实际上,徐应昶在《儿童世界》的长期发展中扮演了关键角色,尤其在推进内容创新与科学普及方面,其影响力和贡献值得学术界给予更多重视与评价。作为主编,徐应昶秉承郑振铎开明进步的办刊理念,继续基于儿童本位的理念着手对《儿童世界》进行内容改革,最鲜明的特征即重视科学传播。这种变迁在徐应昶1934年发表在《儿童世界》的一文中曾鲜明表述。

本杂志创刊的时候,内容偏重文艺一方面,所以出版宣言中,所举的各项主要材料,全部是属于文艺的。但是后来因鉴于科学的重要,利用本志登载科学的材料,把普通的科学常识灌输儿童,实为当务之急。于是从第三卷起(当时每十三期为一卷),特辟“常识问答”一栏,提出自然界的问题,加以浅显的解释。这种材料,最初不是每期都有,直到第五卷,就差不多每期都有一篇自然科学的文字,凡天文、地理、物理、化学、动植物、工业、工程等等材料,无不应有尽有;发表的方式,有的用叙述体,有的用故事体,有的用游戏方法,一以适合儿童心理并且顾及儿童的了解程度为主。过去所刊载的小科学、问答会、科学游戏等等,儿童固然欢迎,即小学教师采取来做教材的,亦复不少。这种科学材料,到现今还继续刊载,并且比从前更有系统。[15]

可以看出,徐应昶肯定了《儿童世界》办刊之初的文学属性,也意识到科学传播的紧迫性,并从科学材料、呈现形式、栏目设置等方面不断改革,使其更适应儿童的科学需求。除此之外,徐应昶负责组织邀约不同领域的专家学者、作家撰写稿件,比如邀请陈伯吹为《儿童世界》创作儿童诗(其中一些作品包含科学内容)[16],邀请陆仁寿等写作科普文章,也是对郑振铎内容共创的接续和丰富。他同样重视引进国外科普佳作,积极推动科普知识的国际化交流与传播。其策划的“室内科学问题”栏目,重译自苏联著名科普作家伊林(Mikhail Il’in)的经典著作。除整体策划期刊的科学传播,徐应昶也直接参与科普文本的撰写,在“儿童动物园”“常识问答”等多个科普栏目发表52篇文章。

作为《儿童世界》主编,徐应昶在社会网络中扮演关键节点角色,他强调科学传播的价值与培养儿童科学素养的重要性,因此在刊物中大量增设科学在日常生活中的应用实例,并注重对社会现实进行科学解读,帮助儿童理解科学的实际意义。他推动期刊转型,在郑振铎时期以文学内容为主导并初步引入科普的基础上,显著提升科普内容的比重与深度,使《儿童世界》发展成为文学与科学并重的综合性儿童读物。

3.编辑团队的双重角色

在《儿童世界》的核心团队中,郑振铎与徐应昶两位主编分别引领了期刊的不同发展阶段,而沈志坚、林履彬、守一、赵景源等编辑则是推动科学传播实践的重要行动者。他们肩负编辑与创作者双重角色,通过协同的工作模式,促进《儿童世界》对科学知识的创新传播。

《儿童世界》创刊伊始,沈志坚便作为郑振铎的助手,全程深度参与了期刊编辑工作,并坚持创作,20年间共在“自然”“科学”等多个栏目发表406篇科普文章,将科学知识与文学艺术巧妙结合。他的贡献不仅体现在数量庞大的文章上,更在于其内容的多元化和深度,关注科学传播的人文价值。林履彬以其多学科的背景,不仅在科普文章创作上展现出深厚的功底,创作并发表242篇科普文章,还在美术领域有所发展。他发挥绘画才能设计《儿童世界》封面,甚至在发明创造上屡有建树,相继研发了无敌笔[17]、彩色图案烫印纸[18]、擦字橡皮[19]。林履彬将科学知识与实用技能教学相结合,通过“科学”“手工”等栏目为儿童提供动手实践的机会,强化科学教育的实践性和趣味性。守一个人资料相对较少,但从其发表文章的数量和类型来看,他不仅在科普内容上有所贡献,还参与封面故事创作,体现了其在内容创意与组织上的积极作用,进一步证明了编辑团队成员的全面性和互补性。赵景源不仅是编辑团队中的高产科普作者,还通过革新“儿童新闻”栏目,增加与时事紧密相关的社会科学内容,丰富了期刊的现实关联性,增强了科学知识与现实世界的互动性,让栏目能够有效拓宽儿童视野,培养他们的全球意识。

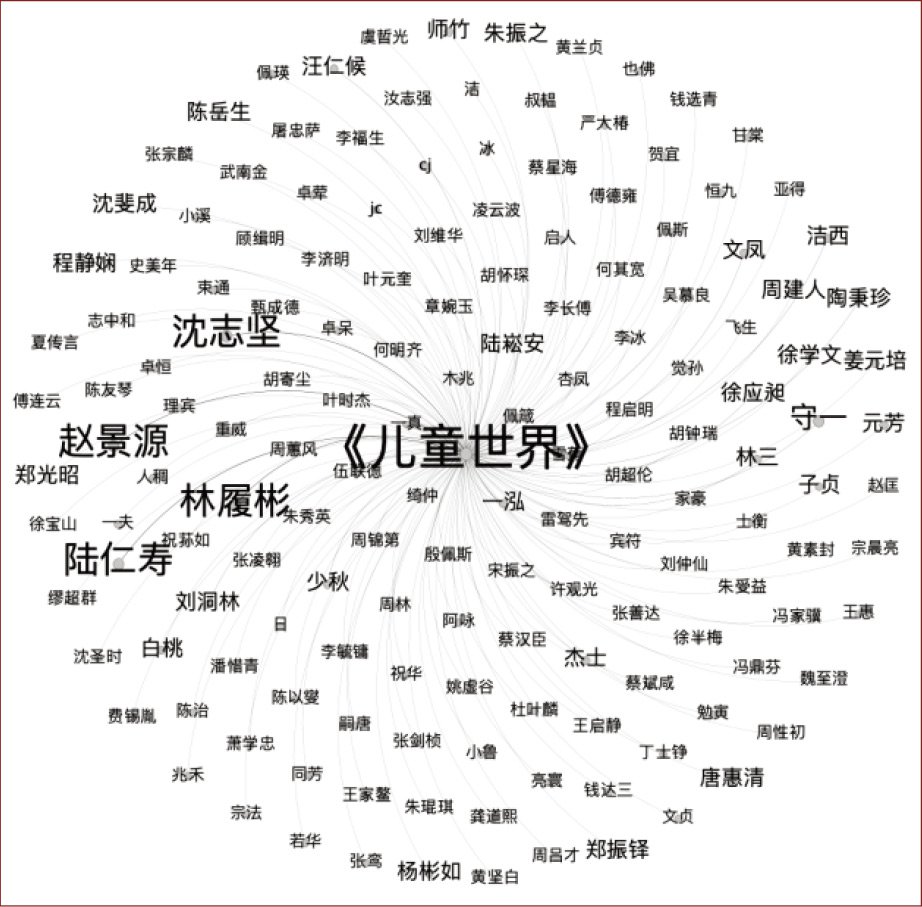

(二)多元节点的科普协同

在《儿童世界》的科学传播中,多元科普群体的协同效应构成了这一科普生态稳定运行的重要一环。笔者通过对科普文章的综合分析,选取168名科普作者的发文情况进行统计,发现《儿童世界》呈现了一个明显的多层次作者产出格局(图1),为深入了解该刊科普群体的社会网络提供了微观视窗。基于节点标签大小与发文量区间划分,笔者将这一作者群体划分为4个贡献层级:初级贡献者(87人,占比52.7%),发文量1~3篇,占比超过半数,表明期刊在科普领域具有良好的包容性与开放性,广泛吸引科普爱好者开展科普创作,为内容多样性提供了基础保障;稳定参与者(63人,占比38.2%),发文量4~20篇,其持续性产出构成了期刊的常态化内容供给链;突出贡献者(14人,占比8.5%),发文量21~100篇,以高频创作承担了关键内容支撑角色;头部创作者(4人,占比2.4%),发文量超过100篇,其超量产出维系了内容的规模稳定性。这种“广泛吸纳、阶梯培育、核心支撑、头部引领”的四级机制,展示了《儿童世界》的良好创作生态,即通过吸纳多元作者参与,有效扩大科普作品基数,同时依托核心作者和头部创作者力量,持续维持内容的高质量和传播的强劲势能。

图1《儿童世界》发表科普文章作者统计图

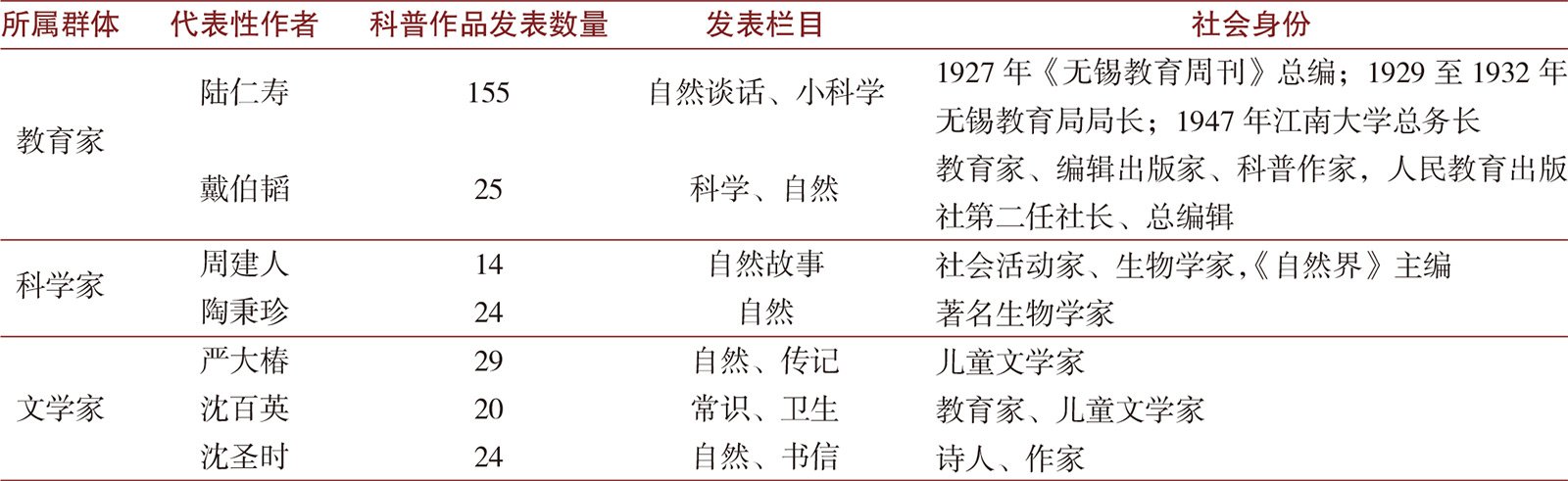

除主编与编辑团队外,在《儿童世界》发表科普作品数量较高的主要是教育家、科学家、文学家3个群体,其中代表性作者(表2)扮演着基础性角色。这些创作者通过其独特的知识结构与叙事手法,共同构建了一个面向儿童的,融合科学与艺术、理论与实践的知识交流网络。

表2《儿童世界》代表性作者发表科普作品数量统计

1.教育家带动广泛创作

陆仁寿、戴伯韬等教育家,凭借其自然科学背景、丰富的教育实践经验与创作经验,成为科普内容创作的中坚力量,激发了科普创作生态的活力。以陆仁寿为例,他得益于中国科学社成员的专业背景以及在无锡教育局的工作经验,在“自然谈话”“科学”和“小科学”等栏目中创作的155篇作品,既严谨又易于理解,深受读者喜爱。《儿童世界》认可陆仁寿的创作,并主动邀请他持续供稿:“本号里有仁寿君撰写的新行星的发现——冥王星,是一篇有意义的科学文字。我们现在已约请仁寿君继续写下去。”[20]这种积极的反馈不仅有助于巩固作者与期刊的关系,还促进了更多高质量科普内容的产出,激励更多科普作者参与创作。

2.科学家提升专业深度

周建人、陶秉珍等科学家的加入,为科普内容提供了坚实的科学基础,他们以浅显易懂的方式解释复杂的科学原理,增强了科普的吸引力和可信度。周建人在《自然界》创刊号中明确提出“科学的中国化”目标[21],展现出了在中国普及科学知识、推动科学进步的决心。1922年至1934年间,周建人凭借其生物学专业知识,在《儿童世界》发表了以自然故事为主的科普文章共14篇。他擅长将复杂概念转化为通俗易懂的语言,增强了内容的可读性和教育价值。陶秉珍于1937年至1938年集中在《儿童世界》发表24篇科普文章,更偏重于对自然界的观察与解释。其中,18篇文章配有插图,直观展示了科学原理。陶秉珍曾师从李叔同,并与丰子恺、潘天寿等艺术家有过交集,这些经历使得他的作品融合了科学与艺术,强化了科普内容的视觉效果,降低了作品的理解门槛。当时的科学界通力协作推动儿童科普创作事业发展,这些科学家的创作不仅提升了《儿童世界》科普内容的专业性和吸引力,还反映了当时科普创作中的跨学科融合趋势。

3.文学家注重情感与想象

儿童文学家如严大椿、沈百英、沈圣时等,在“自然”“传记”“常识”等栏目发表文学性较强的科普文章,这些作品重视情感与想象力,为科普教育提供了新路径。以沈百英为例,1917年他从师范学校毕业后回到家乡,在吴县县立第五高等小学任教,与叶圣陶共事[22]。1920年秋季,沈百英转赴上海,在商务印书馆附设的尚公小学担任教职,并于1928年至1952年长期担任商务印书馆编辑。在此期间,他在《儿童世界》发表20篇文章,展现了其教育智慧。例如,《苍蝇》一文通过韵文的形式传递公共卫生知识,富有节奏感的文本提升了阅读趣味,彰显了沈百英在儿童文学创作中融合教育性与艺术性的特点。

(三)儿童读者的主体性参与

《儿童世界》的儿童读者并非被动接受者,而是兼具知识接收者与创作实践者的双重角色。期刊自1922年初发起“儿童创作的募集”活动,并于1923年第2卷第1期正式设立固定栏目“儿童作品”。到终刊为止,该栏目共发表由儿童撰写的科学相关文章130篇,题材覆盖科学常识普及、卫生保健实践、工程技术及动植物观察等多维领域,并采用自述体、童话、实验报告等体裁,体现了儿童视角下的科学认知与表达创造力。其中,比较有代表性的自述体作品14篇,包括《风的自述》《火车自述》《银圆自述》《蚊的自述》《霜的自述》等,小作者通过拟人化叙事,将无生命体或生物赋予人格,通过“我”的视角讲述自身结构、功能或生命周期,强调体验感。这些作品体现了儿童的知识内化能力,他们需先通过学习而理解对象的科学属性,才能以“自述”重构知识逻辑并完成创作。

上述儿童作品并非单纯是期刊科学知识的点缀,而是科普网络的关键反馈环与生态补充。一方面,它是科学传播效果的实证检验,如1924年第11卷第1期的《暑假里的卫生》及1927年第20卷第1期的《眼的卫生》等儿童作品,证明当时卫生知识的普及已经激发了儿童的健康意识;另一方面,它填补了成人作者难以触及的童趣化场景与微观探索,比如1929年第24卷第2期《怎样使蒲扇上的字画不会脱落》、1929年第24卷第12期《鹅为什么不吃鱼呢》等文章,丰富了科普层次。期刊通过明确标注“儿童作品”身份,赋予儿童话语权,使其从知识消费者跃升为生态共建者。

(四)社群节点联结与资源整合

在《儿童世界》开展儿童科普的过程中,社群节点的联结与优质资源的整合发挥重要作用。一方面,商务印书馆以其深厚的出版积淀与专业影响力,为儿童科普内容的系统化、权威化提供了坚实后盾;另一方面,文学研究会则通过跨界联动,搭建起文化资源与儿童之间的沟通桥梁,助力科学知识传播。

1.商务印书馆:儿童科普的后盾

商务印书馆作为近代中国最具影响力的文化出版机构之一,在《儿童世界》的成长过程中起到了举足轻重的作用。它不仅是期刊的创办方和出版发行主体,更为其提供了丰富的资源、人才和广泛的市场通道。

首先,商务印书馆注重理念引领,积极承担社会责任。商务印书馆秉承的“教育救国”宗旨,深刻嵌入《儿童世界》的办刊哲学之中,赋予其鲜明的社会责任感与历史使命感。1897至1949年间,从商务印书馆出版各类图书的种数来看,教育类出版物的比重为12.38%[23]。创始人夏瑞芳与张元济倡导的“以扶助教育为己任”[24],确立了商务印书馆致力于教育普及与国家富强的使命,促使《儿童世界》兼顾深度与广度,致力于儿童心智的启迪与知识的拓展。

其次,商务印书馆积极进行科技出版,推动科学传播。商务印书馆自创立初始便致力于科技图书的引进与传播,通过设立理化部并汇聚杜亚泉、郑贞文、任鸿隽和竺可桢等科学大家,系统性地翻译西方科技名著,整理中国古代自然科学研究成果,为科学知识的广泛传播奠定了基石。1897至1949年间,商务印书馆出版的科技类书籍约占其出版总量的7.7%[25],内容广泛覆盖数学、物理、化学、生物、地质等多个领域,为《儿童世界》提供了丰富的科学内容资源,一定程度上保障了内容的专业性。

再次,商务印书馆拥有良好的印刷条件和丰富多样的印刷技术。1922年《儿童世界》创刊时,商务印书馆凭借500万元的资本额[26]和丰富的出版资源,为该刊提供了优质印刷条件。商务印书馆的印刷技术紧跟时代,1905年应用彩色石印技术,1907年开始使用珂罗版,而三色版技术最初于1905年试制并在1909年成功仿制,这些技术都应用在《儿童世界》的印刷上,实现了“儿童自由画”栏目的彩色原图印刷[27],显著提升了插图的清晰度与艺术效果。随着商务印书馆印刷技术的不断发展,《儿童世界》也逐步应用了更多先进工艺,例如1935年初,期刊对封面进行了改版设计,并采用了商务印书馆自1923年开始使用的照相版技术进行印刷,这使得封面“颜色越加美丽浑和”[28]。商务印书馆持续引入先进印刷技术并应用于《儿童世界》不同发展阶段的实践,有效提升了刊物的色彩还原度和图像精细度,推动了期刊在内容呈现与视觉形式上的同步提升。

最后,商务印书馆的发行网络覆盖面广,便于市场推广。截至1931年底,商务印书馆在全国诸多大城市设有36个分馆、支馆、支店,以及1000多个销售网点,遍布全国和整个东南亚[29]。这一覆盖广泛的战略布局不仅限于北平、广州等繁华都市,更延伸到了诸如安庆、保定等小型城市,甚至远至边陲省份如云南、贵州,以及海外的新加坡等地均设立了分馆。商务印书馆的发行网络,理论上为《儿童世界》跨越地理限制、覆盖全国乃至东南亚地区提供了可能。徐应昶曾提到,“本志自创刊到现在,已经有十三个年头了,全国儿童阅读过本志的,先后不下五十万人,销路不为不广”[30],这证明了期刊确实拥有庞大的读者基数。然而,徐应昶也坦言,“据我们所知,订阅本志的,仍多数限于大都市,如上海、汉口、广州、天津、北平等,至于各省的内地,订的似乎还不甚踊跃”。这表明,尽管依托于强大的发行网络并拥有可观的累计读者数量,《儿童世界》的实际订阅和深度覆盖在当时仍主要集中在大都市。

2.文学研究会:跨界合作的桥梁

1920年,郑振铎与沈雁冰、叶圣陶等共同创立文学研究会,这一组织的成立巩固了他在现代文学界的核心地位,也让他积累了丰富的作者资源。从第1卷第7期起,郑振铎利用文学研究会的人际关系,邀请叶圣陶、严既澄、赵景深、周建人等多位作家为《儿童世界》撰稿,打破单一作者模式,转而采取跨学科、多领域合作策略。

在《儿童世界》中,文学研究会成员承担了多元且互补的功能。郑振铎作为期刊主编及组织发起人,负责统筹策划,处于核心地位;叶圣陶、赵景深、周建人等其他重要成员则如同放射状扩散节点。具体而言,俞平伯、严既澄、顾颉刚等人为期刊创作富含教育意涵与艺术价值、带有科普元素的儿童诗和儿歌,丰富了教育内容;周建人在期刊创作了自然故事系列,开创性地将科普知识融入文学,为儿童科普文学实践提供了示范。这些个体创作相互呼应,巩固了《儿童世界》作为网络节点的影响力,促进了知识与文化的广泛传播。在优化的社会网络结构中,多元化成员通过高效资源整合与协同创新,实现了文学艺术和科学教育的深度融合与双向赋能。

综上可以看出,《儿童世界》科普网络的建构体现了多元主体的功能耦合。在商务印书馆和文学研究会的支撑下,主编作为核心节点,主导期刊定位与资源整合;编辑群体身兼创作中枢职责,推动期刊内容创新;面向社会的开放征稿又促使投稿作者在编辑的带动下形成广泛的科普创作,最终构建起从核心引领到内容创新再到多元供给的科学知识协同生产。

二、科普群体网络提升科学传播效能的驱动因素

(一)理念共识:科学传播的双重导向

1.“儿童本位”的启蒙共识

《儿童世界》的创办是新文化运动中“儿童的发现”浪潮的产物,受到了美国学者杜威(John Dewey)“以儿童为中心”的理念影响。郑振铎等核心成员在创作实践中体现出对儿童主体性的深刻理解,推动从成人中心向儿童本位的理论转变。他们视儿童为独立思考、情感丰富的个体,对儿童天性的尊重和教育独立价值的认识,也构成科普群体的共性认知。不过,这种共识并非对西方“以儿童为中心”理念的简单移植,而是通过实践完成对“儿童本位”启蒙思想的本土化重构。

第一,以文学研究会主导的“儿童本位”转化为方法论,在科学理性与儿童感性间架设意义桥梁,借儿童视角重塑科学的文化表达。文学研究会作为郑振铎关系网络的关键节点,为《儿童世界》提供了稳定的稿件来源,确保其内容持续更新与高质量输出。郑振铎依托其文学声望与跨领域号召力,将周建人等成员引入科学内容生产体系,形成“文学叙事牵引科学表达”的协作模式。这种转化并非偶然,而是主编通过文学圈层的网络关系,主动将文学资源重组为科学传播的基础。沈雁冰以“殊”为笔名在《论儿童读物》一文中提出要“编辑历史的科学的高级儿童读物,在历史与科学的实质上加以文学的外套,满足高年级儿童需求”[31]。陈伯吹也表达过类似“科学性的儿童文学”的观点,认为儿童文学通过情感和想象的桥梁将科学知识传授给儿童,并提出“科学童话”的分类方式[32],融合了时代性和社会性需求。

《儿童世界》的儿童科普依托文学创作网络的资源整合与文化滋养,逐步形成了“文学驱动与科普协同”的知识生产模式,呈现出鲜明的“科学文学化”特征。这一模式源于期刊独特的复合型创作生态:在以文学创作为核心的叙事框架基础上,逐渐整合医学、自然科学、工程技术等学科内容,构建起文学叙事与科学知识互为表里的共生体系。以郑振铎在《儿童世界》第1卷第7期创作的诗歌《风之歌》为例,这首诗歌不仅具有鲜明的文学色彩,还融入了科学元素,描绘了四个季节风的特点及其对自然界的影响。诗歌将自然现象与文学表达相结合,这样的创作形式不仅增强了作品的艺术感染力,也为后续的科普创作奠定了基础,展示了文学与科学融合的可能性。另外,陈伯吹发表的《卫生十戒歌》和《卫生数字歌》,周建人的自然故事系列,都是“科学的文学化”的代表性实践。

第二,《儿童世界》通过多元主体的协同网络,在科学传播中激活了传统文化与现代知识、东方经验与西方理性的深层对话。《儿童世界》将科学知识内核剥离,在“儿童本位”理念指导下进行文化转码,以本土生活场景置换抽象术语,又以传统认知框架重构科学叙事,并以此带动投稿作家的科普创作风格。比如周建人的《说竹》[33]一文,以“马鞭”“竹衣”等名称替代“地下茎”“内膜”等术语,将植物学知识嵌套于“裹粽用竹叶”“摇竹积雪”的儿童生活场景中,实现科学话语的在地化转译。面对“竹开花而枯死即灾异”的迷信,作者既援引西方科学家赫开尔①对印度某种竹子开花时间规律的研究揭示其自然规律,又以“竹鞭相连”的生物学事实呼应“同气连枝”的传统伦理,形成中西认知范式的对话。在周建人等文学研究会作家的影响下,《儿童世界》的科学传播并非简单地科学移植知识,而是通过术语适配、语境重置、价值融通完成文化调适,使儿童既成为科学理性的接收者,又成为文化对话的实践者,最终在知识启蒙中完成文化主体的隐性重构。

2.“科学救国”的期刊使命

在民国救亡图存的历史语境下,“科学救国”作为《儿童世界》出版的价值导向,重构了儿童科普的叙事逻辑与实践路径,引导期刊从文学性走向综合性。徐应昶担任主编阶段,意识到科学传播的紧迫性,他作为核心节点,主导了期刊属性的转型,也带动期刊科普作者的创作方向,将救国理念融于科学表达之中。

第一,在认知维度,将科学启蒙从知识传递提升至民族救亡的立场,使儿童的科学素养培育与国家命运紧密结合。《儿童世界》的编辑与作者群体通过选题策划的导向性和读者互动的引导性,将科学知识传播与民族救亡的宏大叙事深度融合。以1931年《爱迪生专号》为例,编辑沈志坚专门发文对专号出版初衷作了解释,即“悼念大发明家、鼓励儿童成为‘爱迪生第二’、希望诸君坚定‘科学救国’方策”[34]。编辑团队邀请作者撰写《爱迪生小传》《电灯世界》等文章,介绍其从童年为科学奋斗的经历,以此鼓励儿童努力学习科学知识,崇尚科学精神。朱振之在第37卷第7期发表《中国的钨矿及用途》一文,以钨矿这一战略资源为案例揭露民族危机。文章介绍钨矿的物理性质与工业用途,通过数据对比揭露现实,中国虽拥有世界半数以上且质地良好的钨矿,却因冶炼技术落后,只能以原料形式廉价出口,而西方国家借此制造枪炮钢甲,反成军事压制中国的工具。编辑团队在同期“编辑者话”栏目中与读者互动,提问“读完这篇文章,你有什么感想呢”,紧接着又向读者展示了编辑们的心愿,“我们想要中国富强,只有我们向科学方面努力”[35]。这种作者揭露问题、编辑激发反思的联动协作,使科学知识超越客观描述,成为唤醒民族意识的工具,将儿童读者从被动的知识接收者,转变为科学救国的潜在主体。期刊传达的科学救国理念获得了儿童读者共鸣,比如第37卷第6期的“儿童作品”栏目中,刊登了小作者的《我为什么要研究科学》《科学救国》等文章,直言“祖国受欺辱,是科学不昌明的缘故”。这些稿件证明,编辑倡导的“科学救国”价值观已内化为儿童自主表达的话语体系。

第二,在实践维度,《儿童世界》的科普群体通过设计一系列贴近儿童生活的科学实践活动,将“科学救国”的宏大叙事转化为可感知、可参与且富有趣味的日常行动,构建科学即行动的参与式启蒙路径。通过对“编辑者话”进行文本分析,可以发现,编辑频繁以具体任务引导儿童走向自然与社会,共计20次。例如,在《昆虫专号》一期的“编辑者话”中强调兴趣是成为生物学家的起点,鼓励儿童效仿达尔文观察昆虫,并在同期刊登周建人的《昆虫是什么》、徐应昶的《昆虫采集及标本制作法》,联动倡导儿童制作昆虫标本。在介绍无线电制作、飞机模型设计时,强调“手脑并用”,通过刊登《航空机的画法》《简易地图绘制》等教程,将抽象物理原理转化为儿童也可以试做的手工任务。期刊还介绍了“火柴聚散”“铁刀变铜刀”等利用身边工具就可以进行的简易化学实验,让儿童在科学游戏中初窥科学应用的现实价值。编辑与作者通过知识讲解与实践鼓励的引导,围绕“把大宇宙作为教室”[36]的启蒙目标,使儿童在动手游玩中潜移默化地接受科学救国的价值观。

(二)关系纽带:业缘协作的重要驱动

从社会学角度看,个体社会地位和角色获取途径分为先赋性关系与自获性关系。先赋性关系由个体无法改变的条件如出生背景、家族关系、初期教育环境决定,自获性关系则靠个人后天学习、职业发展等努力获得[37]。在民国时期的社会转型浪潮中,知识分子群体尤其依赖自获性关系网络进行凝聚与协作。《儿童世界》的编辑与作者群体社会网络同样兼具这两类关系,但深入剖析其运作机制可发现,基于共同职业活动和专业认同形成的业缘关系,是塑造期刊知识框架、内容导向及传播动态的重要驱动力。

1.业缘协作:职业网络的知识共享

业缘关系作为个体主动构建的关键社会资本,彰显了个人在社会互动中的主体性与适应性。在《儿童世界》编辑团队内部,存在清晰的职业传承与提携脉络。王云五与朱经农、叶圣陶与严大椿、沈雁冰与孙毓修等基于出版事业或教育背景形成的师生或提携关系,本身就构成了业缘网络的重要节点,促进了专业经验与理念的传递。更重要的是,团队成员的吸纳与现有员工基于专业认同与人际信任的内部推荐密切相关(表3)。一方面,在编创团队中,由沈雁冰引荐来的郑振铎,很快也引荐许敦谷到商务印书馆,生动体现了这种基于业缘关系的协作模式。特别是郑振铎兼具加入者与引荐者的双重身份,在业缘网络中发挥着桥梁作用。这种推荐机制不仅为个人提供了职业发展机会,更有效地促进了编辑理念、专业知识和实践经验的流通与共享,是维系团队稳定性和保障期刊编辑方针连贯性的关键。另一方面,商务印书馆的组织架构与高层管理,为《儿童世界》构筑了更具支撑性的业缘网络基础。编译所所长王云五主导了编译所的改革与运作,其自身也是通过胡适引荐加入商务印书馆的核心人物。同时,王云五引荐朱经农加入商务印书馆,而朱经农随后凭借其丰富的教育背景和人脉资源,识别并引荐了叶圣陶。这种依托于编译所管理层的人才识别与引荐链条,拓展了编创团队的人才来源,体现了业缘网络在组织层面进行人才整合与资源配置的效能。

表3《儿童世界》关键人物加入商务印书馆情况表

2.先赋性关系:细微处促成合作的辅助功能

在特定情境下,亲缘与地缘等先赋性关系客观上为个体合作提供了信任基础或沟通便利,一定程度上起到了润滑作用。亲缘网络可能通过资源共享促成特定合作,例如,作家许地山将胞兄许敦谷引荐至《儿童世界》,后者在郑振铎的领导下凭借美术专长为刊物绘制全部初期插图,为期刊奠定了文图共生的基调。而地缘关系实际上超越了地理邻近的范畴,成为植根共同地域背景的社会资本。这种社会资本富含文化共鸣与信息交流默契,促成实体空间聚合,促进知识交流、文化融合与情感紧密联结,为《儿童世界》发展提供基础。作者群体内地缘纽带有双重黏合作用,例如徐应昶邀请广东同乡伍联德为《儿童世界》封面撰写艺术字标题[38],强化了地缘关系在合作网络中的独特价值,二者的同乡、同事关系不仅是私交象征,更是职场协作的支撑。

三、科普群体网络释放的科学传播价值

(一)创新科普内容与形式

《儿童世界》刊载的科普文本,通过“科学的文学化”表述,可视为我国早期儿童科学文艺的一种展现。《儿童世界》通过集合不同作者的创作,将科学知识寓于诗歌、戏剧、童话、插画等多元形式中,实现了科学知识与文学、艺术的有效结合。这些作品让科学知识变得易于被儿童理解吸收,同时增加期刊的艺术美感,平衡教育性与娱乐性。在多元作者群体的协同生产下,期刊采用故事化叙事呈现科学知识,配合创新插图和互动设计,提高儿童的阅读兴趣和科学实践参与度。这种科普手法体现了内容与形式的创新,通过积极的情感共鸣和直观的视觉刺激,激发了儿童的探索精神和创造力。

(二)构筑具有国际视野的科普生态

在商务编译所支持下,《儿童世界》引介《昆虫记》(Souvenirs entomologiques)等西方科普经典及居里夫人(Marie Curie)等科学家的传记,为国内儿童提供接触国际科普作品与世界科学成就的机会,实现科普内容的国际化整合。商务编译所帮助期刊精准定位国际优质科普资源,通过专业编译,确保引进内容既保持原作知识准确性与文化特色,又符合国内儿童阅读习惯和认知水平,保障知识有效传递。《儿童世界》推出《爱迪生专号》《南洋专号》《世界奇观专号》等专刊,展现内容广泛性与深度,聚焦西方科技重要人物事件,将视角延伸至全球自然奇观与人文探索。

(三)实现跨学科融合的早期尝试

在当前强调STEM教育与人文艺术融合的背景下,《儿童世界》展现了百年前跨学科合作在儿童早期科学教育中的实践价值与创新潜力,为科学与人文的和谐共生提供历史证据。从编辑到作者,该刊构建集教育家、科学家、文学家于一体的多元化科普团队,将科学内容的专业性与教育方法的创新性结合起来。这些来自不同领域的专家,发表了一系列既符合儿童认知特点又富含科学内涵的科普作品,将科学知识融入儿童日常生活,激发儿童对科学的兴趣和探索欲望。《儿童世界》的跨学科编创模式,使期刊涵盖自然科学知识,还融入工程、艺术、社会等内容,形成独特的知识传播体系。

(四)培养现代意义上的科普作家

《儿童世界》凭借具有前瞻性的编辑策略,整合了科学传播与文学创作力量,扮演了科普作家孵化器的关键角色。随着刊物的发展,其科普作家群体在合作中日益成熟,作品日益丰富多元,越来越贴近儿童思维与兴趣。不少作者后来成长为各自领域的佼佼者,如陆仁寿1947年任江南大学总务长[39],陶秉珍1949年任浙江大学教授,戴伯韬1954年任人民教育出版社社长、总编辑。囿于史料查询困难,无法在每位科普作家的个人传记中找到详细的记录,但商务印书馆与作者群之间的关系是有充分研究痕迹的,有学者认为“作者是商务印书馆亲密的合作伙伴”[40]。作为近代出版业重要力量,商务印书馆为知识分子提供创作机会,通过约稿机制与激励政策促进作者成长。《儿童世界》连接了新兴科普作家与儿童读者,让新锐作者获得展示才华的机会与职业发展的土壤。通过构建广泛的社会网络,《儿童世界》孵化了新一代科普创作者,推动儿童科普的发展。

四、结语

《儿童世界》科普群体网络的构建,对民国儿童期刊的科学传播实践,具有开创性的影响,推动了期刊科普的社会化、专业化与可持续传播。期刊跨领域的合作保证了内容的创新性和时代性,满足了儿童科学阅读的需求。同时,开放的投稿机制与共创共享的理念,促成了人才的广泛参与,形成了一个内容丰富、自我更新的科普生态系统,确保科普工作的连贯性和深度,对后续的儿童科普事业具有借鉴价值。

但是,《儿童世界》的科学传播实践也同步表明,人际关系网络是民国科学传播的核心驱动力,其高效性与脆弱性并存。比如,周建人为期刊撰稿时间集中在郑振铎担任主编时期,在郑振铎辞去职务后,周建人的投稿活动一度中断,直至1933—1934年期间再次为《儿童世界》撰写了5篇自然科普文章。这一模式既体现了传统社会资本向现代知识生产的转化,也为当代科普提供了情感联结优先于制度规范的历史参照。

通过细致剖析《儿童世界》的科普群体网络,可以看到其在拓展科普边界、增强社会参与度方面的显著价值。这一网络不仅展示了科学传播生态的演进,还展示了在特定历史条件下,通过有效的社会关系网络构建,儿童读物能够在内容创新、科学普及和教育价值上取得实质进展。《儿童世界》的实践为现代科普提供了一个可借鉴的框架,尤其是在构建跨界融合、多维度社会关系网络方面,为面向儿童的科学传播提供了实例。

通信作者:王倩,保定学院信息工程学院网络与新媒体系副教授,河北大学新闻传播学博士生,研究方向为文化传播、新闻史。

参考文献

[1]周博文.《儿童世界》文学史价值[N].中国社会科学报,2020-04-10(03).

[2]吴永贵.民国出版史[M].福州:福建人民出版社,2011.

[3]迟受义.儿童读物研究[J].师大月刊,1936(24):46-86.

[4]简平.上海少年儿童报刊简史[M].上海:少年儿童出版社,2010.

[5]刘月.民国时期儿童期刊的教育特色研究——以《儿童世界》为例[D].太原:山西师范大学,2016.

[6]李林静.《儿童世界》杂志探析(1922—1941年)[D].长春:吉林大学,2014.

[7]赵景源,殷佩斯.本馆出版的儿童读物[J].同行月刊,1935,3(12):16-19.

[8]彭焕萍,王倩.民国期刊的科学传播理念和实践探赜——以《儿童世界》为例[J].新闻爱好者,2024(8):61-63.

[9]崔波.清末民初媒介空间演化论[M].北京:北京大学出版社,2012.

[10]边燕杰.社会网络与地位获得[M].北京:社会科学文献出版社,2012.

[11]陈福康.郑振铎年谱[M].太原:三晋出版社,2008.

[12]郑振铎.第二卷的本志[J].儿童世界,1922,1(13):31.

[13]郑振铎.《儿童世界》宣言[[J].东方杂志,1921,18(23):120.

[14]郑振铎.巢人[J].儿童世界,1922,4(1):53-61.

[15]徐应昶.儿童世界[J].同行月刊,1934,2(8):10-12.

[16]韩进.陈伯吹评传[M].太原:希望出版社,2001.

[17]林履彬.发明无敌笔[J].新世界,1937,11(1):49.

[18]林履彬.发明彩色图案烫印纸[N].时事新报,1936-09-25(09).

[19]朱肇琦,林履彬.发明擦字橡皮的成功[N].新闻报,1940-07-30(11).

[20]编辑者话[J].儿童世界,1932,29(6):98-99.

[21]周建人.发刊旨趣[J].自然界,1926,1(1):1-7.

[22]王均镇,郭震.中国当代教育名人辞典普教部分[M].沈阳:辽宁人民出版社,1992.

[23]李家驹.商务印书馆与近代知识文化的传播[M].北京:商务印书馆,2005.

[24]张元济.东方图书馆概况·缘起[M]//张元济.张元济诗文.北京:商务印书馆,1986:240.

[25]汪耀华.商务印书馆史料选编(1897—1950)[M].上海:上海书店出版社,2017.

[26]张静庐.中国现代出版史料·丁编(下)[M].北京:中华书局,1959.

[27]第二卷的本志[J].儿童世界,1922,1(13):31.

[28]编辑者话[J].儿童世界,1935,34(6):1-2.

[29]杨德炎.发扬传统再立新功——纪念商务印书馆创建100周年[J].出版参考,1997(10):2.

[30]徐应昶.儿童世界[J].同行月刊,1934,2(8):10-12.

[31]沈雁冰.论儿童读物[N].申报·自由谈,1933-06-17(19).

[32]陈伯吹.童话研究[J].儿童教育,1933,5(10):35-40.

[33]周建人.说竹[J].儿童世界,1934,32(1):7-14.

[34]沈志坚.为什么要出这个爱迪生专号[J].儿童世界,1931,28(23):2-3.

[35]编辑者话[J].儿童世界,1936,37(7):1.

[36]编辑者话[J].儿童世界,1934,32(8):1.

[37]庞慧敏,常媛媛.民国时期记者社会网络特征与运作动力[J].新闻与传播研究.2017,24(8):108-122,128.

[38]黄一迁.近代商务印书馆的美术传播研究(1897—1937)[D].上海:上海大学,2016.

[39]陆仁寿受聘江大总务长[N].锡报,1947-12-22(02).

[40]李家驹.商务印书馆与近代知识文化的传播[M].北京:商务印书馆,2005.

①周建人此文提到的“西洋的科学家叫赫开尔的”或许为德国生物学家恩斯特·海克尔(Ernst Haeckel),但还需进一步考证。