基于5W传播模式的古生物科普短视频创作研究

——以上海自然博物馆《螺说·古生物餐厅》系列短视频为例

科普创作评论

杨梦霞

2025-10-11 11:56

随着移动终端的普及和线上教育的崛起,越来越多的人选择在网上学习科学知识,各大视频平台也掀起一股科普热。2021年,清华大学联合抖音发布的《知识普惠报告2.0——短视频与知识的传播研究报告》显示,知识类短视频正快速崛起[1]。2023年,中国传媒大学与哔哩哔哩联合发布的《点亮新知——知识学习与网络视频社区研究报告》显示,2022年在B站学习的人数突破2.43亿,其中泛知识视频占比41%,泛知识内容创作者达354万[2],由此可见,包含科普短视频在内的知识类内容已成为互联网视频内容的重要组成部分。

自然博物馆是从事古生物、动物、植物和人类学等领域的标本收藏、科学研究和科学教育的场所。近年来,不少博物馆抓住机遇,在抖音或B站等平台发布科普短视频以扩大受众。对于自然博物馆而言,古生物是非常重要的科学传播内容之一,以往对古生物的科普相对集中于展览、教育活动、实体图书、特效电影等线下形式,随着网络的发展,研发古生物相关的短视频、直播、在线游戏等线上科普形式成为场馆科普工作新的发力点。

本文以上海自然博物馆在B站发布的《螺说·古生物餐厅》(以下简称《螺说》)系列科普短视频为例,基于5W传播模式,分析其创作实践的全流程及传播效果,以期为科普场馆基于自身资源开展科普短视频创作与传播提供借鉴和参考。

一、《螺说·古生物餐厅》科普短视频创作实践

美国传播学者哈罗德·拉斯韦尔(Harold Lasswell)在一篇名为《社会传播的结构与功能》(“The Structure and Function of Communication in Society”)的论文中明确提出传播学意义上的传播模式。拉斯韦尔认为,研究整个传播过程需要回答“谁”“通过什么渠道”“对谁”“说什么”“取得什么效果”这五个问题,这一模式一般被称为5W模式或拉斯韦尔模式[3]。5W模式开创性地提出了传播过程中的五大元素(传播者、传播渠道、受众、传播内容、传播效果)和基本流程,为考察传播活动提供了一个全流程的参照模式和完整的思考框架。

(一)传播者

B站知识区古生物科普UP主众多,研究这一群体的组成情况对于科普场馆组建古生物科普短视频传播团队具有借鉴意义。笔者选择粉丝数在1万以上的UP主及与古生物科普相关的科研机构和科普场馆官方账号共18个,根据账号的专业背景、职业性质和传播内容的关联度将其分为三类,对比其传播内容、受众和传播效果。

第一类是科技工作者,即直接从事古生物研究的科学家,如中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的恐龙博士尤海鲁,他们的专业背景及工作内容与传播内容的关联度极高,考虑到科研机构的官方账号也是由科技工作者运营,因此也纳入这一类别。第二类是科普爱好者,即以古生物为爱好的个人或工作室,这一类型占据的“生态位”最多,其中不乏芳斯塔芙等百大UP主。这些传播者或者说叙事主体普遍是古生物爱好者,对古生物本身充满兴趣,其个人身份与传播内容之间的直接关联度不大[4]。第三类是科普场馆,即以古生物科普为主要任务的科普机构,如全国各地的自然、古生物和地质博物馆。

这三类UP主在账号内容上各有特色。科技工作者发布的内容通常包含第一手资料,具有较强的权威性和科学性,如尤海鲁会发布其参与化石挖掘科考的视频。科普爱好者往往有相对稳定的产出、更亲民的叙事方式、系列化的内容和吸人眼球的选题。科普场馆通常采用展品实拍、动画等较为直观生动的诠释方式,有时也会借助专家呈现一手硬核科普。《螺说》组建了一个综合传播团队,包括科技工作者(科研院校专家把关科学性)、科普工作者(博物馆展教中心工作人员,通常对古生物有一定基础和兴趣,能把控内容质量和诠释方式)和传播领域人员(主要是视频制作公司人员,把控视听效果),团队深谙教育学、传播学、古生物学等学科知识,也有博物馆教育、科研实践和视频制作等经验,属于三类UP主的混合形态。

(二)传播内容

1.《螺说·古生物餐厅》基本情况

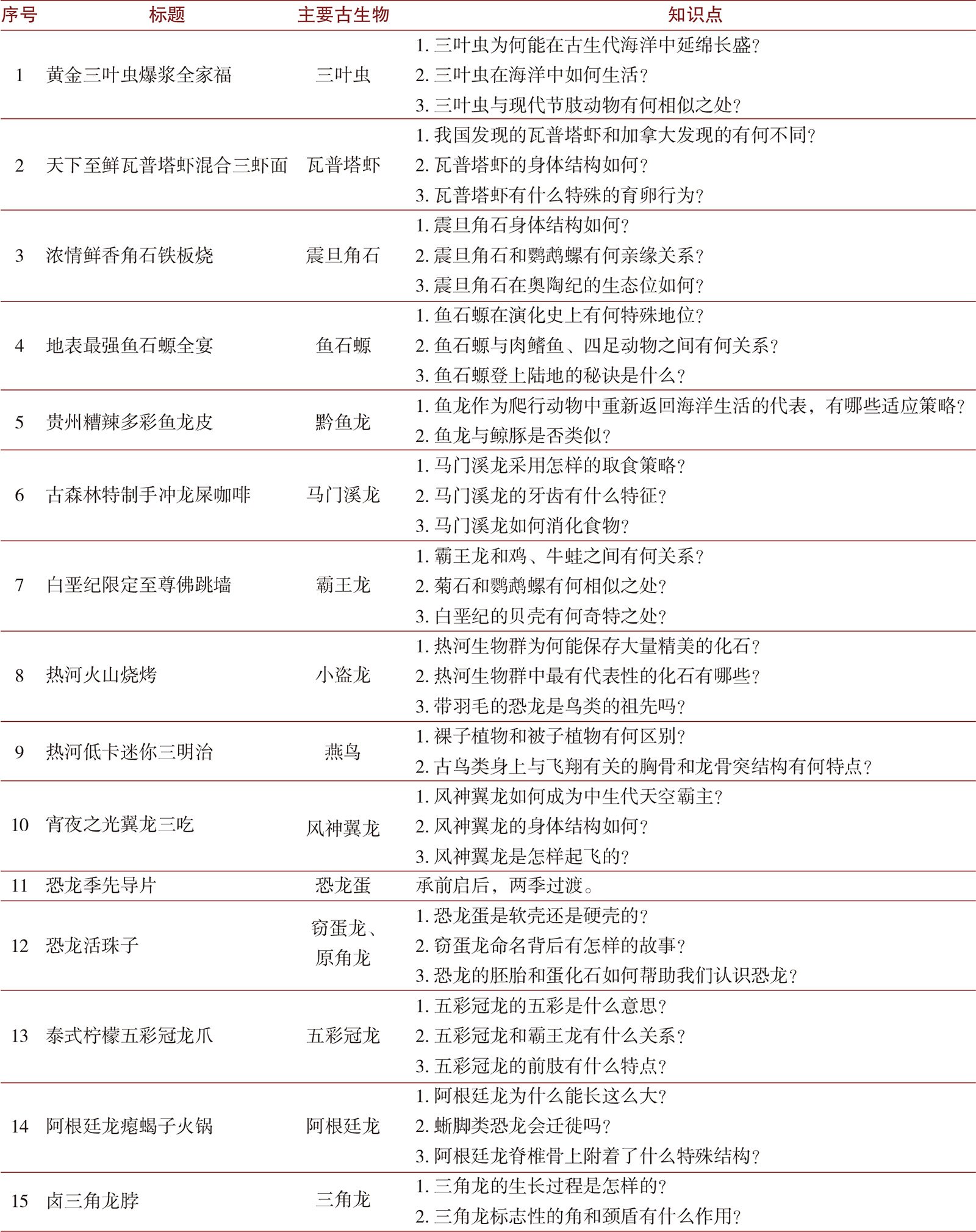

截至2024年12月,《螺说》系列视频已研发两季共21集①(表1),每集3~6分钟。作品围绕“如果古生物开餐厅”这一富有想象力的主题展开,大厨、食客和食材均以博物馆内的古生物展品为原型,演绎古生物餐厅的“美味”故事,让观众在轻松幽默的氛围中感受背后的科学内涵。作品面向全龄段受众,既可以成为学生拓展学习的资源,也可以让成年观众了解硬核的古生物知识。

表1《螺说·古生物餐厅》第一季和第二季视频内容与知识点简介

2.选题原则

(1)体现博物馆展品特色

视频中的古生物都与上海自然博物馆的展品相关,充分体现场馆特色,使传播者与传播内容高度关联,不仅能让线下科普资源惠及更多受众,还能吸引观众入馆参观。同时,馆内相应的古生物展品旁放置了视频二维码引流标牌(图1),实地参观的观众也能扫码观看视频,进一步拓宽对展品的认识,弥补线下科普活动场次、受众有限的不足。

图1马门溪龙展品旁视频引流标牌

(2)突出学科核心概念

科普短视频应当“借助数智化手段及时捕捉动态变化的公众需求,特别是获取公众对科普短视频内容的设计、改进等价值创造活动方面的详细需求”[5],充分体现其科学价值。因时长有限,《螺说》每集只能精选2~3个知识点进行阐释。在确定知识点时,主要围绕《义务教育科学课程标准》(2022年版)中的学科核心概念展开,如生命系统的构成层次、生物与环境的相互关系、生命的延续与进化等[6],让观众对生物演化和灭绝产生思考。

(3)满足学习进阶需求

《螺说》先通过三叶虫等知名物种吸引观众,让观众对古生物产生兴趣,萌生探究欲望以持续“追番”。在内容设置上,从观众心理出发,从有一定热度和讨论度或本身比较有趣的古生物入题,第一季精选各时代明星古生物,第二季聚焦恐龙。等观众对节目有一定认可度之后,到第三季(科研季)再深挖冷门或深度的内容,进一步详细介绍。这种设计思路,一方面可以吸引更多观众,另一方面可以使持续关注的观众不断学习进阶。每一集上线后,评论区都会有观众“点菜”,提名自己希望了解的古生物,主创团队也会在评论区收集观众意见,观众多次提及或有对应场馆展品的选题大多会被考虑纳入后续系列。

3.创作流程及策略分析

科普短视频的核心特点是时长短、内容精练,通过视觉化手段(如动画、实拍、图文等)降低理解门槛。有研究者将科普短视频呈现形式分为以下5种:视频或图文加配音、实拍视频、真人出镜讲述、情景剧、动画[7]。也有研究者归纳了科普短视频的4种创作类型:主持人讲解、实景拍摄、混剪、动画[8]。不同类型的短视频在创作手法上各有侧重,比如真人出镜会更侧重拍摄时的妆造和布景,实景拍摄可能对拍摄装备的要求较高,情景剧和动画则更侧重故事性,但其通用的创作流程都可以分为前期策划和后期制作等阶段,而创作的原则也都类似:既要突出科学性,又要突出普及性。

《螺说》是动画形式的科普短视频,在创作时分为前期、中期和后期三个阶段。前期主要发挥关键基础作用,以馆内人员为核心,通过文字脚本编创构建故事和世界观,将科普点通过精心设置的角色情节和丰富多样的诠释方式融入故事。中期的分镜脚本设计和后期的动画视频制作需平衡古生物复原的科学性和艺术性,以及故事的知识性和趣味性,需要视频公司与馆内人员严格把控,反复打磨。三个阶段相互勾连,彼此交融,科学专家全程参与审核。很多时候为了确保视频完美呈现,到了动画阶段仍会修改文字和分镜。

(1)文字脚本

故事是动画的灵魂,是视频的原创性体现。《螺说》的脚本均由馆内人员撰写,保证作品的科学性和文学性。此外,因短视频时长限制,单集文字脚本的字数通常不能超过1800字。

世界观塑造上,动画讲述古生物之间的故事,其实是一种“免责声明”。若有人类介入,就有宣扬食用野味之嫌,但若食客与食物都是古生物,生物之间本来就有捕食与被捕食的关系,餐厅故事便有了一层合理性。之所以从美食的角度切入,是因为B站美食文化盛行,这一题材不仅能吸引古生物爱好者,还可能吸引美食爱好者。而将消失的古生物和现代饮食概念结合在一起的创意能让观众耳目一新,提高他们的观看兴趣。

角色塑造上,视频设置了大厨绿小螺和助手科萌两个主角,其中,绿小螺的原型是鹦鹉螺——上海自然博物馆的象征②,而科萌是上海自然博物馆的吉祥物。两位主角均有自己的性格设定和固定的经典台词,如绿小螺是长相可爱但内心疯狂的反差萌“刀客”,对古生物和美食爱得狂热,经典台词是“大刑伺候”,这句台词是它即将做菜的一个信号,以此强化观众的记忆点。还有一些经常出现的配角,作用是与两位主角产生互动,使系列视频故事化。值得一提的是,从第二季开始,系列作品不仅为科萌与绿小螺增加更多互动,还新设立了反派角色饕餮,进一步丰富作品的戏剧冲突,让故事情节更加引人入胜。

视频还有详细的固定场景和道具设定,如餐厅外观是鹦鹉螺形状的移动餐车,能自由穿越古今,上天入海;餐车内部还有固定的厨房、客厅分区,每个区域都有与之搭配的装饰元素;每道古生物大餐都有相应的配料表和菜单。这些都丰富了故事的情境设定,使得故事世界观更加立体,增强了受众的沉浸感。

诠释方式上,《螺说》将科普与文化历史交融,让现代文明与史前生物相遇。不仅有古生物知识科普,还融入地方饮食文化,弘扬中华美食传统,如福建佛跳墙、南京活珠子和湖北嗦丢等,涉及中国多个省份。菜品设计上,有些结合化石原产地,有些结合古生物自身特征,也有两相结合的,如黔鱼龙发现于贵州,贵州一直就有吃辣的传统,而鱼龙的“反影伪装”皮肤也非常有特色,因此采用糟辣鱼龙皮的做法,可谓因地制宜、因物制宜。

作为轻科普,视频的定位是成为观众的“下饭菜”。语言方面,《螺说》的台词既不乏文艺的修辞,又结合了网络热梗,以便于互联网的传播,每篇文案都经过多轮打磨,力求为观众带来既不失科学性又充满趣味性的知识科普,在生动幽默的语言中获得愉悦的体验。

(2)分镜脚本

画面是视频的“钩子”,是视频的门面所在。分镜脚本最重要的是确定画风,统一视频的审美趣味和艺术调性。视频公司从镜头语言的角度深化文字脚本,结合剧情设计并绘制表情多变的古生物形象、伴生动物和环境、场景和道具等,用连贯生动的画面将文字脚本设定的世界观、角色和故事呈现出来。

《螺说》属二维动画,画风色彩明快,符合当下“潮科普”的审美趣味,角色形象在科学性的基础上也兼顾拟人化和幽默感。例如,为体现角石能在水中稳定漂浮的特点,设置它手捧一本《古生物流体力学》书的场景;黔鱼龙产自黔西南,就用贵州传统装饰来打扮它;霸王龙处于食物链顶端,于是设计成了戴墨镜、威压感强的角色……这些细节设定与科普内容紧密结合,同时也贴近观众生活,能拉近与观众的距离。

(3)动画视频

剪辑和运镜是视频的生命线,配乐和音效是视频的点睛之笔。动画制作包括片头片尾设计、后期剪辑、特效、音效和背景音乐等内容,以使视频有优秀的视听效果。有研究者提出,很多创作者由于自身的局限性,并不是很重视短视频视觉效果,较少考虑作品的艺术性,比如视频的构图、节奏、色调、音乐等,这些都影响了科普短视频的总体质量[9]。为确保效果,在创作动画视频这一环节,团队会对视频的配音、节奏、色调和整体包装等进行把控和调整,保证其艺术性,尤其是主角的配音音色、语调和情绪等要贴合其性格特征,让角色形象立住,观众更有代入感。

(三)传播渠道和受众

在研发之前,团队对传播渠道和受众进行了预研究。传播渠道方面,上海自然博物馆主要的新媒体平台有微信、抖音和B站。微信平台包括公众号和视频号,公众号以发布原创文章为主,视频号既进行直播也发布各种长度的视频(横竖屏形式均有),抖音平台通常发布1分钟以内的竖屏视频。B站以发布横版的科普视频为主,视频长度通常不低于1分钟。受众方面,微信平台粉丝数最多(其中包含不少因入馆购票而关注的粉丝),这些用户通常倾向于通过该平台获取票务信息、预约活动等,所以视频播放量不高;抖音平台粉丝数最少,视频播放量较高;B站粉丝数中等,视频播放量也较高,且B站与二次元文化密切相关,知识区自2020年上线以来学习氛围浓厚。考虑到1分钟以内的短视频无法涵盖足够的知识点,最终,《螺说·古生物餐厅》设计成单集时长3分钟以上的动画形式,契合B站平台氛围及用户偏好。针对B站平台,团队专门制作了包含“一键三连”口播的版本,并设置互动弹幕。

视频通过上海自然博物馆B站官方账号发布后,建立了《螺说·古生物餐厅》合集,更新频次为周更或半月更。后台观众组成显示,约20%是粉丝观看,其余为游客观看。其中,粉丝画像显示男性居多,以16~25岁为主;游客画像显示女性居多,以25~40岁为主。总体来看,系列作品的观众群体以中青年为主。

(四)传播效果

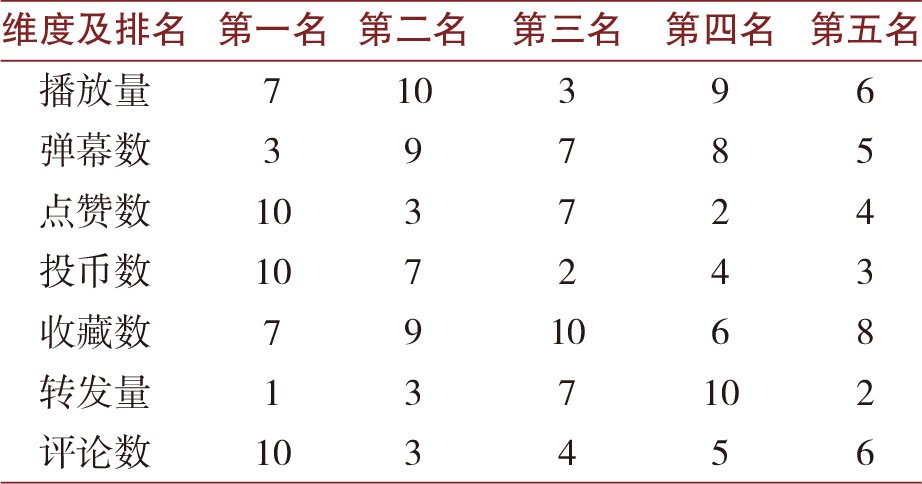

系列视频在B站播出后,产生了较好的互动效果,吸引老粉持续关注,同时也积累了一批新粉。根据B站衡量视频播放数据的指标,本文从播放量、弹幕数、点赞数、投币数、收藏量、转发量和评论数这7个维度来评价视频的播放效果。

1.基本统计分析

截至2024年12月8日,系列视频总播放量达52.2万,占上海自然博物馆B站官号总视频播放量的37.2%,单集播放量平均超2.4万,合集订阅量853个(表2)。总体而言,第一季的播放量比第二季高,部分原因可能是第二季播出时间较晚,累计播放量相对较少。

表2两季视频播放数据总体情况

视频播放量前两名是第一季的《白垩纪限定至尊佛跳墙》和第二季的《结节龙嗦丢》,说明两季都有受众认可、较为“出圈”的作品。第一季集均播放量为3.07万,第二季集均播放量为1.95万,第二季的播放量经过时间的累积效应可以逐渐追上第一季。

第一季平均每集有179条弹幕,第二季只有19条弹幕,第一季的弹幕数明显多于第二季,可能是因为第二季没有设置互动投票,从而导致弹幕数减少。

通常来说,播放量越高,其他指标也相应越高。但是从数据统计发现这些指标之间并不完全正相关,以第一季为例(表3),播放量最高的《白垩纪限定至尊佛跳墙》,其弹幕数、点赞数、投币数、转发量和评论数并不是最高的,但收藏量和播放量最高。《宵夜之光翼龙三吃》的点赞数、投币数和评论数最高,这期视频是第一季的最后一集,官号在评论区设置了“由于点赞投币数过少导致经营不善,餐厅暂时歇业,点赞破1万重新开张”的置顶评论,引导观众积极互动,同时也反映出观众对第一季的支持和对下一季的期待。

表3《螺说》第一季数据表现优秀的前五名视频排序

(数字为表1中的视频序号)

2.观众科学学习效果分析

为进一步衡量观众对视频的科学学习效果,本文对观众的评论和弹幕进行了文本分析,深挖其中与科学学习有关的内容以了解观众在科学知识、方法和态度三方面的收获。

评论内容大致可分为以下5种类型。一是想复刻美味的,如“如果这道菜放到现在的话有什么替代品吗”。二是帮忙通知或呼叫知名美食UP主的,还有观众评价“这个视频一时不知道应该是放进美食收藏夹还是科普收藏夹”,这反映出视频的确吸引到了一些美食爱好者,实现了“破圈”效应。三是表扬视频制作优秀的,如有观众评论“你的节目越来越有新意了,不仅让我学到了许多古生物知识,还让我见识到了中华饮食文化的博大精深”“参考资料真的很严谨”。四是“点菜”的,如“古生代的话,奇虾烤串可以吗”。五是认真探讨科学内容的,主要体现了观众在科学知识和科学方法方面的学习效果。在科学知识的学习方面,有的观众讨论知识点、提出疑问,如《黄金三叶虫爆浆全家福》的评论区中有“个人感觉三叶虫灭绝的原因除了叠甲更重要的是没有附肢特化”“这种生物和鲎有什么亲戚关系吗”等,可见观众对视频中的科学内容进行了深度思考,产生了高质量互动。在科学方法的学习方面,观众的评论体现出他们的科学推理能力、基于实证的科学研究方法和批判性思维,如《古森林特制手冲龙屎咖啡》一集包含马门溪龙吃了咖啡果拉肚子的情节,有观众结合自己掌握的知识在评论区推理“蜥脚类对被子植物貌似没啥适应性,拉肚子也不奇怪”。

弹幕反映的是观众在观看过程中的实时想法。有时候,同一位观众在观看某集过程中先后留下多个弹幕,还能展现其思维过程。例如《浓情鲜香角石铁板烧》一集,有观众先通过弹幕提出“震旦角石的波状横纹是怎么来的?我怎么不记得它的化石里有色素细胞?”等问题,随着观看推进,这位观众回忆到自己曾经学过的知识,又补充“突然想起来角石的化石是会留痕的”。上述弹幕引发了不少观众讨论,有人提出“可能波状是想象出来的或者有痕迹化石”等讨论,这些都体现了观众对基于实证的科学方法的掌握。

二、主要经验:完善传播链的各个环节,优化传播效果

根据5W传播模式对《螺说·古生物餐厅》系列短视频的创作实践分析之后,可以发现传播者、传播内容和传播渠道都对传播效果有重要影响,而受众反馈又可以对传播者、传播内容产生新的启发。对完整传播链的每一个环节进行研究和总结有益于指导实践,相关经验及策略可以为更多科普场馆的科普短视频创作者提供借鉴。

(一)组建复合型的传播者

当下不少院士、专家都开通了网络账号,以短视频为媒向观众传播科学内容,他们的背后离不开团队的共同创作。科学传播既包含科学,又包含传播;主创团队既需要有深厚的科学知识,也需要了解传播学、教育学等知识。同样,还需要精通视频制作技术和新媒体运营之道。科普场馆本身就有大量的专职科普工作者,也会经常与科技工作者打交道,面对日益增长的视频需求,场馆会与专业的视频制作团队开展合作。因此,像《螺说》视频创作团队一样,打造一个由专职科普工作者、科技工作者和专业视频制作人员相结合的复合型团队,通过合作充分发挥各方优势,不仅十分必要,而且也具有可行性。

(二)打磨优质且契合受众需求的传播内容

在内容为王时代,观众对短视频的要求也相应提高。《螺说》短视频虽然节奏快,但每集的科学内容并不少,前两季共21集视频中,详细介绍的古生物近50种,涉及50多个知识点。介绍古生物的方式也不是直接讲述,而是通过“做菜”这一故事化的方式叙述。

《螺说》主要的科普内容是古生物的特征,但古生物毕竟距离观众非常遥远,而且保存下来的都是比较零碎的骨骼化石或是足迹、粪便等遗迹化石,视频采用将今论古的方式,将古生物与其亲缘关系相近的现存类群进行类比,让观众更容易结合生活经验及既有知识去展开联想。例如,角石的软体部分并没有保存下来,不过角石与现生的鹦鹉螺同属头足类动物,会具备一些共性,《浓情鲜香角石铁板烧》一集在科普其形态时类比鹦鹉螺,推测角石的软体部分可能和鹦鹉螺一样有很多的腕足,其中一条腕足还特化成了漏斗,帮助它在水中喷水运动。

(三)选择契合平台的运营方式

在短视频创作阶段就应考虑好投放平台,并针对平台特性创作视频,选择契合平台的运营方式。例如,B站特别重视作品封面、标题对观众的吸引力,若以B站为主要发布平台,需要在封面和标题上做足文章,带动提升视频点击率。

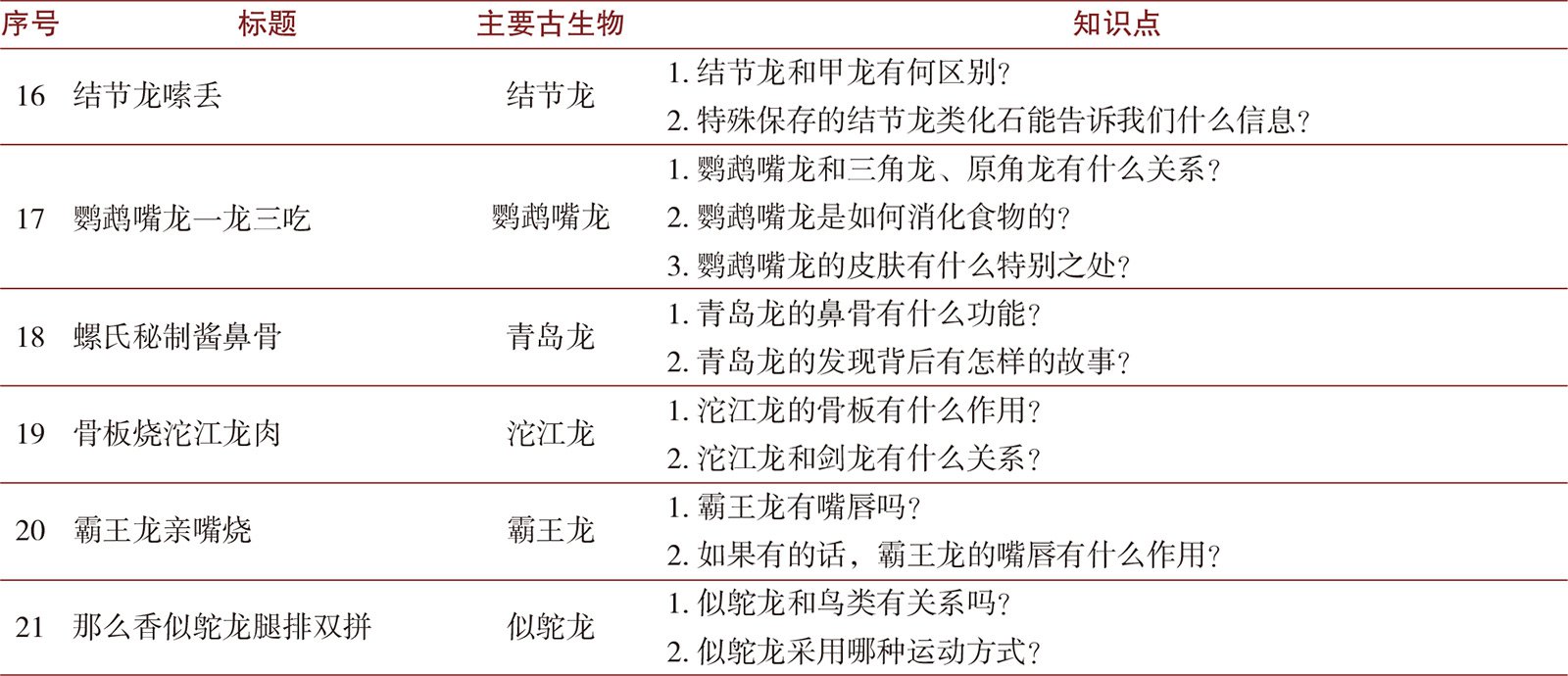

《螺说》在B站做了合集(图2),设置了统一的封面,让视频更醒目、更具视觉冲击力。系列作品封面主要包括绿小螺、科萌、当期古生物与菜品等元素,两季之间略有差别,设计简洁明快,既保持了系列化风格,又能突出每期重点,和视频标题互相呼应。

图2B站上的《螺说》视频合集(部分)

视频标题都是一道道古生物菜名,每季标题风格略有差别。第一季标题多使用夸张的修饰语,如《地表最强鱼石螈全宴》,让作品更抓眼球,富有吸引力;第二季标题修饰语较少,更加简明,如《卤三角龙脖》,一目了然。这些标题可以让观众从标题中了解每集的古生物与菜品信息,对菜品的做法及口味产生期待,迫切地希望点开视频观看。

(四)构筑受众深度参与的双向传播形式

《螺说》主要通过投票弹幕与评论互动提高受众参与度。系列作品在B站第一季弹幕数明显高于第二季,是因为第一季设置了投票弹幕。这些弹幕类型多样,有和科普点紧密相关的,如介绍两种瓦普塔虾产卵方式差异时,设置了“你认为哪种生娃观念更好”投票话题;有和观众密切相关的,如《地表最强鱼石螈全宴》一集设置了“人是从什么动物演化来的”投票话题。观众在观看视频时会作出选择,一方面丰富了观众的互动形式,另一方面也增加了弹幕数。因此,在视频投放时可以加入互动问题或投票,提升观众的参与度。

有研究者提出受众观看科普视频主要有四大需求:科普认知、情感共鸣、社交互动、价值导向[10]。创作者与传播者不仅需要在视频的设计阶段考虑这些需求,视频上线后还需兼顾“售后服务”,可以通过官方账号在评论区积极与观众互动。如有观众在《黄金三叶虫爆浆全家福》这集提问“这种生物和鲎有什么亲戚关系吗”,官号对此进行了解答:“都是节肢动物门的。鲎属于螯肢亚门,和蝎子、蜘蛛一家,而三叶虫属三叶虫亚门。”这样的解释是对视频科学内容的补充,可以进一步满足观众对知识的需求,提高观众的科学学习效果。除知识解答外,官号对观众的评论、点赞及留言回复,也可以满足观众的社交互动需求和情感需求,提升系列作品的观众黏性。

三、结语

《螺说·古生物餐厅》系列短视频是科普场馆投身于科普短视频的一次有益尝试,在创作与传播的各阶段都体现出了古生物学科特色,并在实践过程中不断调整策略,收获了良好的传播效果。本文采用5W模式展开案例研究,为科普场馆如何组建团队并创作科普短视频,如何通过恰当的方式提升作品传播效果等提出策略建议。受条件所限,本文对观众的科学学习效果和参与度的研究主要依据观众评论和弹幕。未来,可以采取深度访谈、广泛的问卷调研或数据挖掘等多维度的研究方法进行更全面、有效的分析,从而更好地深入剖析观众的学习效果,反思创作与传播中存在的不足,为后续实践提供借鉴。

通信作者:杨梦霞,上海自然博物馆(上海科技馆分馆)自然博物馆展教中心教育研发部馆员,研究方向为博物馆教育、科学传播等。

参考文献

[1]清华短视频知识普惠报告:抖音有助网络社会形成知识风尚[EB/OL].(2021-11-29)[2024-12-11].https://gongyi.cctv.com/2021/11/29/ARTITZdltCDDLhozQT2Offoz211129.shtml.

[2]重磅发布|《“点亮”新知——知识学习与网络视频社区研究报告》[EB/OL].(2023-04-06)[2024-12-11].https://www.sohu.com/a/663385924_120100424.

[3]哈罗德·拉斯韦尔.社会传播的结构与功能[M].何道宽,译.北京:中国传媒大学出版社,2017:35-36.

[4]石力月,黄思懿.科学家科普短视频的叙事策略研究——以汪品先院士B站科普短视频为例[J].科普研究,2023,18(5):31-39,113.

[5]金梦瑶,陈玲.数智时代科普短视频创作者的角色困境、归因澄明与破局路径[J].科普研究,2024,19(6):80-88,95,105.

[6]中华人民共和国教育部.义务教育科学课程标准[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[7]金心怡,王国燕.抖音热门科普短视频的传播力探析[J].科普研究,2021,16(1):15-23,96.

[8]王莉,李启东.科普短视频的创作类型与传播特征分析[J].地质论评,2021,67(S1):243-244.

[9]王大鹏,周文辉,黄荣丽.自然科学类科普短视频的传播策略研究[J].青年记者,2023(2):53-56.

[10]崔媛,任秀华.基于科普视频互动弹幕数据挖掘的受众需求研究——以B站热门科普视频为例[J].科普研究,2022,17(4):8-15.

①第三季于2025年1月开播,相关数据未纳入本文统计范围。

②上海自然博物馆新馆的设计灵感源于鹦鹉螺的壳体结构。